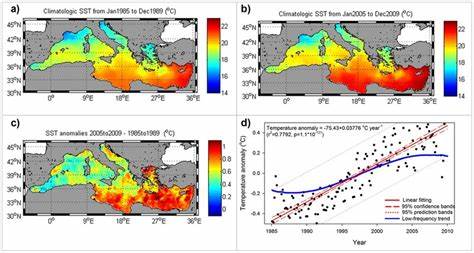

随着气候变化问题日益受到全球关注,准确监测和理解海洋温度变化成为科学研究的关键。自20世纪80年代以来,卫星观测技术的广泛应用极大地丰富了海表温度(SST,Sea Surface Temperature)数据资源。然而,尽管全球整体气温趋势的多个数据集显示出高度一致性,显著的事实是,海表温度的不同数据集却表现出彼此之间存在一阶差异,即在趋势估计上出现了较大分歧。这种差异不仅令人困惑,也为气候科学带来了新的挑战。本文将深入解析这些差异的来源,探讨其背后复杂的观测和数据处理机制,并评述其对气候研究和模型评估的深远影响。 卫星时代海表温度数据的多样性及其重要性 海洋覆盖了地球表面约70%的面积,海表温度的变化直接影响大气环流模式、气候系统的热力过程以及极端天气事件的发生频率。

自1980年代以来,卫星利用红外探测和微波辐射计等多种遥感技术,提供了覆盖全球的连续海表温度观测数据。这些数据被广泛整合进多个主流海表温度数据集,如HadISST1、ERSSTv5、COBE2以及OISSTv2.1等。这些数据集不仅为气候变化趋势分析提供了基础,也成为大气和海洋环流模型校验的重要依据。 但令人关注的是,这些数据集在1982年至2024年间的全球海表温度趋势估计存在显著差别,范围从每十年约0.108摄氏度到0.184摄氏度不等。这种相对接近一倍的差异使得对全球变暖速度和幅度的定量评估变得更加复杂。尽管各个全球气温综合数据集在同一时期的趋势表现出更高一致性,但多数全球数据集是基于有限的几个海表温度字段拼接而成,未必能体现全部海表温度数据集所呈现的多样性。

驱动趋势差异的多重因素分析 一方面,观测技术的演进对数据质量产生了深刻影响。卫星传感器不同的空间分辨率、时间覆盖、传感器类型和校准方式,导致不同数据集对海表温度的捕捉存在固有差异。微波辐射计可以穿透云层,但空间和时间分辨率较工业红外探测仪器有所弱化,这促使数据处理者必须进行复杂的插值和融合处理,难免引入误差。另一方面,不同数据集采用的归一化算法、海冰掩码处理、海洋气象条件校正及数据同化方法各不相同,进一步扩大了数据的系统性差异。 对历史海温观测方法的认识也在不断深入。例如,船舶使用的不同测温方式—桶测温器、引擎进水口温度计等—带来了测量偏差。

而近几十年内卫星数据的加入,更复杂地叠加了传统船舶数据和浮标观测数据,数据融合过程中校准误差难以完全消除。这些历史与现代观测方法的异质性是导致数据不一致的重要根源。 此外,大气层条件尤其是云层、尘埃等对卫星探测信号的影响,海洋热动力学过程如厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)、大西洋多年代际振荡(AMO)等自然变异因素,也为海表温度的空间分布和时间变化增加了复杂性。不同数据集对这些变异的响应和解析能力存在差异,进而反映在趋势的计算结果中。 趋势差异的科学与实际影响 趋势差异不仅影响对全球海温变暖幅度的精确判断,更直接关系到气候模型的验证和预测准确性。许多气候模型依赖这些观测数据来校正海洋与大气交互作用、能量平衡以及海洋热储的变化趋势。

若数据集间的趋势差异较大,模型拟合与未来情景预测的信度将受到挑战。同时,气候政策依赖于准确的温度升高估计,以指导减排目标和适应战略设计,数据差异可能引发决策上的不确定。 从科学研究角度来看,数据集间的趋势分歧提醒气候学家必须谨慎选择和融合数据源,应更加注重数据的不确定性量化及其在综合分析中的表达。这也推动了开发先进的算法、数据同化技术和不确定性评估框架,以期减少系统误差并提升趋势估计的可靠性。 未来研究方向与数据能力提升 未来,改进的卫星观测技术如更高精度的传感器、新型卫星平台及多光谱集成观测将为海表温度数据提供更丰富细致的信息。结合海洋自主测量设备如漂流浮标和深海观测仪的多维数据,能够有效弥补卫星探测的局限。

通过跨平台、多传感器数据融合,形成统一且高分辨率的海表温度产品,将是实现趋势一致性和准确性提升的关键路径。 同时,机器学习与人工智能技术的引入,为处理大规模、多源异构气候数据开辟了新天地。这些技术有望提升数据质量控制、异常检测和趋势提取能力,帮助减少人为主观处理产生的偏差。气候科学共同体也亟需推动标准化数据协议及开放共享平台,以实现数据集之间的透明对比和互动改进。 结语 卫星时代海表温度数据集间的趋势差异为气候科学提出了重大的挑战和启示。深入理解这些差异的成因,并持续改进观测技术和数据处理方法,将为提升气候变化监测和预测能力提供坚实基础。

唯有如此,才能为全球气候治理提供更加精准和权威的科学支撑,推动人类社会有效应对日益严峻的气候变化问题。随着数据科学与卫星技术的快速发展,未来对海表温度变化的认知必将更加细腻与精准,助力构建可持续的地球环境未来。