在全球科学界,研究成果的可靠性和可重复性一直是关注焦点。近几年,所谓的“再现性危机”逐渐浮出水面,尤其是在生物医学领域中,科研成果难以复现的问题尤为凸显。2025年4月,一项由巴西主导的全球罕见的跨机构合作复现项目公布了令人震惊的结果:对几十项生物医学研究的复现尝试中,仅不到一半的实验结果得到了有效复制,这意味着大量已发表的科学论文的核心结论存在真实性和稳定性不足的隐忧。 这项复现项目由巴西重现性计划(Brazilian Reproducibility Initiative)组织发起,联合了来自全国56家实验室的213位科学家,目标并非简单聚焦于某一具体研究领域或者高引用率的“明星”论文,而是选取了三种在巴西生物医学研究中普遍使用的方法,进行系统性、随机性地科研成果复验。通过这种独特的“方法驱动”复现策略,科研人员能够更加客观地评估实验技术的可复制性,同时排除领域偏差带来的影响。 此次项目聚焦的三项关键生物医学技术分别是细胞代谢测定、基因扩增技术及啮齿类动物迷宫行为测试。

这些方法广泛应用于分子生物学、细胞生物学和神经科学等许多核心领域。选取的论文涵盖时间跨度从1998年至2017年,作者中逾半数具有巴西正式科研身份,确保项目针对的是本地科学生态的真实写照。 项目团队在筛选样本时还特别注意了科学论文中的统计信息完整度和透明度,期望能够通过较为规范的统计报告来促进复现工作的顺利开展。实验实施环节,三家不同实验室独立复测每项实验,并由独立评审委员会对复现实验的有效性进行判定。最终,项目完成了47个实验的97次有效复现尝试。 令人担忧的是,按照预设的五项复现标准衡量,仅有21%的实验能够达到基本的可复现要求,远低于学术界理想的科学标准。

更为引人注目的是,原论文中报道的效应大小比复测数据平均高出60%,暗示在发表过程中出现了系统性的效果夸大现象。 此结果并非孤例。此前欧美多国科技团体针对心理学、癌症研究及其他生命科学领域的类似调查,也曾显现低复现率现象,但巴西此次项目的独特之处在于其从方法论的角度深挖问题本质,精选常见通用技术作为复现载体,这为研究方法本身的普适性和稳定性提出了更高要求。 此外,该项目在新冠疫情全球肆虐的大背景下展开,研究团队克服了物流、实验材料供应和外部合作协调等多重困难,彰显科研合作和坚韧不拔精神。项目协调者奥拉沃·博雷尔·阿马拉尔(Olavo Bohrer Amaral)博士形象地表示,将这数十个不同的实验室团队协作形容为“把各自成章的车库乐队融合成一支管弦乐团”,突显了标准化与规范化工作的重要性。 项目的主要负责人之一,里约热内卢联邦大学(UFRJ)的玛丽安娜·博耶查特·德·阿布鲁女士强调,此次数据不应被视为对科研本身的否定,而是一面镜子,促使巴西科学界正视研究流程的缺陷,推动政策制定者与大学管理者进行系统改革。

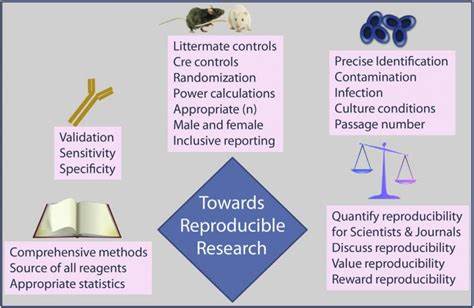

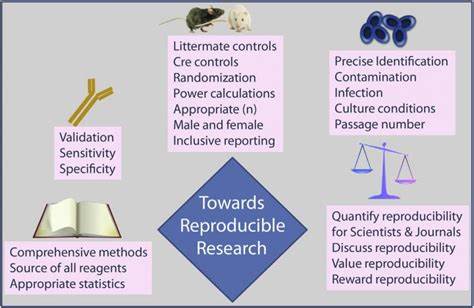

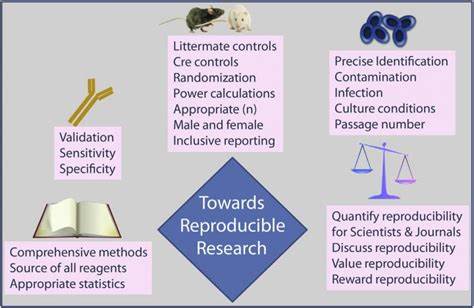

“我们掌握了从内部开始推动改进的原材料,无论是公共政策层面,还是大学科研环境,变革都迫在眉睫。” 从更广泛角度看,复现项目的结果提醒全球科学共同体,科学研究的严谨性不仅取决于研究者的职业操守,更需要健全的科研制度支持。现有的科研评价机制往往过分倚重创新性和高影响力,而忽视了研究重复性和透明度的基本要求。科研奖助金、论文发表、职业晋升等体制性因素牵动着学术行为。要改善这种局面,需要推动开放数据共享、完善实验方法报告、引入标准化操作流程、促进跨实验室合作以及强化培训和科研伦理教育等多维度策略。 巴西重现性计划的开展为世界提供了宝贵的经验和数据参考,也凸显了发展中国家科研体系面临的共性挑战。

针对实验细节缺失、统计方法不规范、实验设计不合理和发表偏差问题的深度诊断,为巴西以至其他国家的科研治理创新指明方向。 值得注意的是,科研复现性不足并不完全等同于原始研究结论错误,而是指示科学发现可能受到实验条件、生物样本异质性、数据解释等多因素影响,导致结论稳定性受限。科学的逐步校正机制正是通过不断复现和验证来实现自我纠正和知识积累。 未来,推动科研文化向更加开放、合作与规范转变是强化科学可信度的关键。研究机构需把再现性纳入评价体系,杂志社应加强方法学审核并鼓励发表重复性研究,研究资助机构应给予复现研究更多支持,科研人员亦需积极拥抱严谨的实验设计理念。 总体而言,此次巴西大规模生物医学研究复现项目揭示的是一个复杂、多层面的科研生态问题,既有科学技术与方法论的挑战,也涉及体制机制和文化观念的根本转变。

只有通过全社会协同共治,才能走出再现性危机的阴霾,迎来更加坚实、透明和可持续的科学未来。