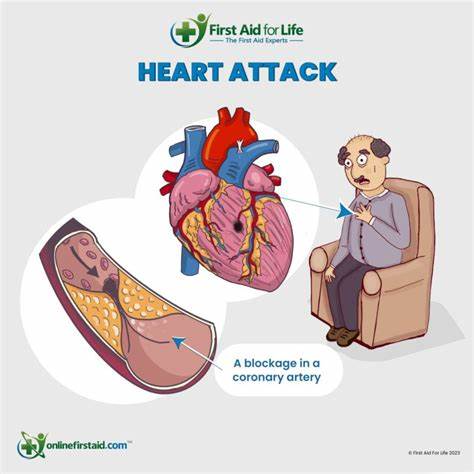

心脏病发作曾被视为致命的“死刑判决”,在上世纪中叶之前,许多患者一旦发生心肌梗死,生还的几率极低。随着科技进步和医疗手段的革新,全球尤其是美国的心脏病死亡率大幅下降,这一历史性的变革不仅拯救了数以千万计的生命,也改变了人们对心脏疾病的认知和应对方式。如今,心脏病发作的致死率相比几十年前几乎下降了90%,患者的医院生存率有了飞跃性的提升。本文将从多个角度剖析心脏病发作致死率降低的原因,以及现代医学在这一领域的革新成就。 20世纪中叶以前,心脏病发作被称为“沉默杀手”,其发作往往突发且难以预测,患者常因急性心肌缺血引起心脏功能衰竭而迅速死亡。当时心脏病的治疗手段有限,诊断技术不成熟,患者到达医院时多已处于危急状态。

1963年,美国心血管疾病死亡达到顶峰,冠心病导致的死亡率高达每10万人290人之多。随着医学研究对心血管病因的逐步揭示,公共卫生体系开始重视预防和早期干预。 抽烟是一项被确认的主要心脏病危险因素。1964年,美国外科医生发布了首份关于吸烟危害的权威报告,此举掀开了控烟运动的序幕。通过持续几十年的公共卫生宣传、立法禁烟及教育推广,美国的吸烟率由1970年的约40%下降到2019年的14%,显著减少了烟草对心血管系统的损害。控烟带来的最大益处是直接降低了冠心病发病率,为减少心脏病死亡率奠定了坚实基础。

除了控烟,胆固醇管理也是推动心脏病改善的重要环节。上世纪80年代,降脂药物他汀类药物的问世改变了风险人群的治疗格局。通过有效降低血液中的低密度脂蛋白胆固醇(俗称“坏胆固醇”),他汀类药物减少了动脉粥样硬化斑块的形成和血管阻塞,极大地降低了心肌梗死和中风的风险。据估计,每年全球因他汀受益的生命多至数百万。 除去预防层面的改进,急性心脏病发作的救治手段也发生了革命性的变化。心肺复苏术(CPR)的普及使得许多心脏骤停患者在送医前得到了及时的急救。

自动体外除颤器(AED)的出现和广泛推广,使得非医疗人员也能第一时间有效处理心室颤动等致命性心律失常,提高了院前存活率。进入医院后,冠状动脉介入手术技术如球囊扩张和支架植入极大地改进了阻塞血管的再通率,减少了心肌坏死面积和心脏功能丧失。 冠心病护理专科单位的建立也为患者提供了针对急性事件的专业化管理,这些专业病房配备先进的监测设备和资深的心脏病专家团队,确保患者在心脏病发作后的高危时段能够获得最及时准确的治疗。加之医疗服务体系更加完善,心脏病患者的转诊和急救流程显著优化,综合治疗模式提高了整体临床效果。 现代医学技术还推动了心血管疾病的早期筛查和风险评估,冠状动脉钙化扫描(CAC)等先进影像学技术使得医生能够在无症状阶段发现动脉斑块的存在与发展趋势,科学评估个体心脏病发作风险。这种精准评估促使更多高风险患者及时采取药物干预和生活方式调整,防患于未然。

值得注意的是,当前CAC扫描的普及率仍较低,但其潜力巨大,被认为是未来心脏病防控的关键工具。 同时,伴随生活方式的改变和人口老龄化,肥胖、糖尿病、高血压等心脏病的危险因素日益常见,给心血管健康带来了新的挑战。幸运的是,焦点药物如GLP-1受体激动剂在肥胖和糖尿病患者的心血管保护方面展现出显著疗效,慢性病的治疗策略日益多样化。未来,综合药物治疗和精准医学有望进一步降低心脏疾病的发病率和死亡率。 综观心脏病发作致死率的下降,不难发现这是一场由公共卫生、医学研发、临床治疗和患者自我管理共同推进的多领域胜利。从大规模的控烟运动,到前沿的药物疗法,再到先进的急救技术,每一个环节都发挥了关键作用。

更重要的是,心脏病患者的生存率提升不仅仅体现在数字上,更直接改善了患者的生活质量和家庭幸福。 然而,尽管进展巨大,心脏病仍然是当今美国乃至全球的主要死亡原因之一,仍有约70万人每年因心血管疾病逝世。这提醒我们,预防和治疗仍需不断创新和普及。特别是在医疗资源分配不均、健康教育不足、以及生活习惯恶化的背景下,继续提升全民心血管健康教育、扩大先进筛查和治疗的可及性具有重要意义。 未来的研究方向包括早期病因检测、基因治疗、个体化医学,以及数字医疗设备在风险监测和健康管理中的应用。此外,促进健康饮食、定期运动和心理健康也将成为预防心脏病的持续重点。

合理运用现代科学手段和社会资源,将为心血管疾病防控带来更辉煌的成果。 总之,从致死率近乎达标的阴影中走出,心脏病发作现在不再是不可逆转的死刑判决,而是可以通过科学医疗手段有效控制的健康挑战。人类对心脏病的认识和战胜,是现代医学史上的一大奇迹。只要我们继续深化预防、推动医疗创新并倡导健康生活方式,心脏病带来的威胁终将被进一步削弱,让更多的人享有健康而长寿的生活。