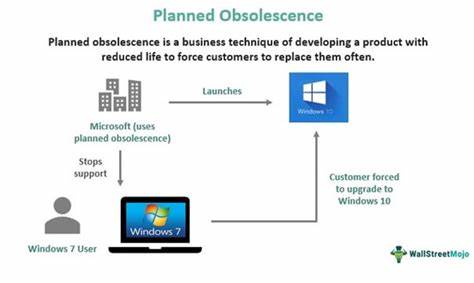

在现代社会,计划报废(Planned Obsolescence)作为一种潜在的经济策略,深刻地影响着我们日常生活中的各种产品设计与消费行为。它不仅关乎物品的使用寿命,更牵涉到环境保护、资源消耗、经济循环与文化价值观的演变。从耐用的传统产品到轻薄快换的现代商品,计划报废映射出市场的消费逻辑转变,背后隐藏的却是对资源有限性和可持续发展的拷问。计划报废这一理念,其本质在于企业有意将产品设计成使用寿命有限,促使消费者不断更换产品,保证利润的持续增长。这种设计方式意味着材料选择和制造工艺往往优先考虑成本控制而非耐久性,导致产品使用周期缩短。以日常生活中最普通的物件为例,两只不同年代的衣夹便能形象诠释耐用品与快消品的差异。

上世纪六十年代的衣夹采用坚固的硬木和耐用弹簧,历经数十年依旧牢固可靠;而现代制造的衣夹虽然外观轻巧,却因材料单薄、结构脆弱而易于断裂,表面宣传“超耐用”却难掩快速损坏的现实。这样一组简单的对比道出了计划报废背后的经济驱动力以及由此带来的社会成本。消费者被迫频繁购买新的产品,其实是为刺激经济循环服务,却也带来了相当的环境负担。不可回避的是,现代生产与消费模式对地球生态系统造成了严峻挑战。有限的自然资源难以无限供应,过量的废弃物堆积成山,影响着土地、水源和空气的质量。资源的过度开采不仅加剧了环境退化,也导致生态系统脆弱和生物多样性减少。

与之形成鲜明对比的是,以前的工艺更注重制作耐用且易于修复的产品,体现了对材料和使用者的尊重。耐用品的设计理念鼓励延长产品寿命,减缓消费频率,从而助力资源节约和废物减少。计划报废不仅体现在物质层面,更深层地影响着人们的心理预期和文化价值。不断被鼓励购买新的商品,让消费者习惯于快速更替和短暂满足,进而可能波及到人际关系、社区归属感乃至对生态环境的态度。物质的脆弱与短暂或许在某种程度上反射出人们生活观念中的浮躁和不确定。这一现象提醒社会,除了经济利益的驱动外,还需要重新思考产品的意义及其背后的价值体系。

面对计划报废带来的挑战,越来越多的声音呼吁恢复耐用产品设计和倡导产品维修文化。修复不仅延长了产品的寿命,减少了废弃物,还培养了用户对物品的珍惜和责任感。此外,循环经济的理念也因此加强,强调材料回收再利用和全生命周期管理。智能制造和材料科学的进步为设计更环保、更耐用的产品提供了技术支撑。政府和监管机构也开始关注制定相关政策,限制过度设计的产品报废行为,鼓励绿色设计和可持续消费。消费者的选择同样关键,越来越多的人意识到“买得多不如买得好”的道理,倾向于购买质量高、服务完善且易于维修的品牌产品。

这种消费观念的转变将迫使企业重新评估产品设计策略,从而推动整个产业链的转型升级。计划报废话题的复杂性和广泛性决定其影响具有多维特征。环境影响层面,它涉及资源循环利用、废弃物处理和生态保护;经济层面,它关系到生产成本、利润模式与市场竞争;社会文化层面,它涉及消费习惯、生活态度与价值追求。面对未来,探索一种新型的生产与消费模式显得尤为迫切。真正的可持续发展应不仅关注短期经济增长,更需兼顾资源效益和生态责任。通过提升产品的耐久性、鼓励维修服务、推广二手市场和政策引导,可以有效减缓计划报废造成的负面效应。

计划报废提醒我们,每一个看似微不足道的产品设计选择,背后都关系到整个社会和地球的未来。正如那枚曾经陪伴过几代人的坚固衣夹所传递的讯息,耐用与责任,品质与尊重,是打造美好生活的基石。只有当生产者和消费者共同承担起这份责任,尊重物品的长寿与可持续,才能真正实现经济繁荣与环境和谐的平衡。透过对比过去与现代产品的不同,我们看见一条回归初心的路,那就是用心制造、用意设计,让产品不仅满足当下需求,更能传承价值并保护家园。让我们共同努力,打破计划报废的循环,拥抱一个产品更坚固、资源更节约、生活更美好的时代。