维基百科作为一个开放式的网络百科全书,诞生至今已超过二十年,凭借用户共同编辑的模式,迅速成长为全球访问量最高的知识平台之一。人们习惯通过它获取各领域的基本信息,从地理、历史到科技和文化,维基百科几乎覆盖了所有知识范畴。许多搜索引擎,如谷歌,也经常将维基百科的内容作为搜索结果的重要参考来源。然而,最近一项由德国《法兰克福汇报星期日版》(F.A.S.)进行的调查揭示了一个令人担忧的现状:维基百科在信息的准确性和时效性方面,特别是在德语版本,已出现了明显的退步,至少每三篇文章中就存在一个问题。或许维基百科昔日的信息极强竞争力正在淡化。 这一问题的根源在于多个层面。

首当其冲的是志愿者编辑人数的下降。维基百科赖以成功的“众包”模式高度依赖全球成千上万的编辑者,尤其是领域专家和热心爱好者的持续参与。随着互联网生态的改变,涌现出更多社交媒体和短视频平台,用户在网络上的注意力被分散,愿意花时间编辑、更新和核实维基百科信息的人数减少。同时,维基百科编辑门槛较高的规范和严格的审核制度也让许多潜在贡献者望而却步。编辑者张力减弱自然导致一些条目更新缓慢,甚至停滞不前。 此外,信息爆炸和知识高速迭代的时代,对百科全书信息的更新速度提出了更高要求。

无论是企业发展数据、政治机构成员变动,还是科学技术的最新突破,维基百科都面临着及时录入和纠正错误的压力。在某些快速变化的领域,如科技新闻、政策动态,错误和滞后信息更容易被发现并给读者造成误导。例如用户如何确认欧盟委员会负责消费保护的成员资格,或者知晓最新的国际地理数据,如果信息不及时更新,意味着失去其作为权威来源的效力。 另一个不容忽视的问题是内容审核机制的不足。虽然维基百科依托社区的自我管理进行监督,开放编辑模式鼓励多样性和快速内容产出,但也引发了信息准确性难以保证的担忧。伪科学、偏见观点、甚至恶意篡改等风险时有发生。

尽管维基百科有严格的规则和管理员介入,却难以做到全方位全天候的精准把控。此外,人工智能和算法推荐的普及,使得自动生成的内容质量参差不齐,部分内容未经深度校验即被发布,也埋下变质信息的隐患。 德国市场的特别问题更突出。据调查显示,德语维基百科的内容不但更新滞后,而且错误数量较高,比如关于知名品牌门店数量、明星人物详细资料和官方官员职务的错误均被频繁发现。语言社区编辑基础较小、文化特定性强以及本地信息获取难度较大都是造成这一现象的重要原因。这不仅影响了德语用户的使用体验,也使得维基百科作为规范且权威中文版的国际知识资源受到质疑。

这些问题的累积带来了深远的社会影响。维基百科曾因其开放透明、公正中立而被广泛信赖,如今信息失准会直接波及学术研究、新闻报道、教育普及以及普通民众的知识获取。特别是在假新闻和谣言频发的背景下,可靠信息的平台责任尤为重要。任何知识传递的误差都可能产生误导,进而影响公共决策和舆论走向。 为了应对这一趋势,维基媒体基金会以及全球维基百科社群已尝试多种策略,如增设新编辑激励机制、引入人工智能辅助审核工具、强化内容审查程序以及推动合作校对。然而效果有限,尤其是在非英语版本上的改进面对更大挑战。

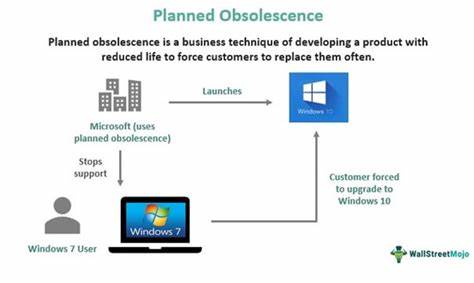

资本投资的匮乏和运营资源有限也制约了维基百科的技术革新与用户增长。 同时,来自传统媒体和科技公司的竞争加剧。谷歌等搜索引擎倾向于通过知识图谱和结构化数据直接展示信息,减少用户对单一百科平台的依赖。各类垂直内容平台提供更加专业和精准的内容细分,满足用户差异化需求,使维基百科在信息权威性和新鲜度方面的优势被逐渐蚕食。 未来,维基百科需要重新审视其社区管理策略和技术发展方向,更加注重多语种版本的均衡发展,推动全球编辑者的多样化参与和激励。透明度提升、信息溯源机制强化也应成为优先任务。

与此同时,用户教育对于树立识别信息真伪的能力不可或缺,形成多方协作保障知识平台的可信度。数字时代信息爆炸,维基百科能否持续扮演权威知识灯塔,取决于其能否适应新时代的挑战,重塑自我价值。只有这样,它才能继续成为大众信赖的网络百科,助推知识共享的进步和全球信息文明的繁荣。