社交互联网作为信息技术进步的产物,已经深刻改变了人类的社交方式和生活习惯。现今,它不仅仅是一个连接人与人之间的渠道,更成为政治、文化、经济等多领域互动的重要舞台。然而,随着社交平台的日益普及,围绕其影响的争议和问题也逐步凸显,形成了既让人担忧又充满希望的复杂局面。深刻理解社交互联网的走向,有助于我们更好地驾驭数字时代的浪潮,充分发挥其积极影响,减轻其负面效应。 过去几十年,社交互联网经历了从原始论坛到多功能社交媒体平台的快速演变。像Facebook、Twitter、Instagram和TikTok等全球性平台,已成为数十亿用户日常生活的一部分。

它们提供了即时沟通、信息分享和内容创作的便利,推动了信息民主化和公众参与度的提升。与此同时,这些平台背后的商业模式主要依赖于用户数据采集和广告投放,促使其增长策略优先考虑用户活跃度和流量变现,而非用户福祉。本质上,这种利益驱动在一定程度上助长了网络空间的极化、仇恨言论和虚假信息的泛滥。 大量研究与调查显示,当前主导市场的社交平台正面临严重的信任危机。用户群体被算法推荐机制裹挟,这些算法倾向于推送极端、情绪化和极具吸引力的内容,以维持用户黏性和广告收益。这导致网络环境日益极端化,信息茧房效应加剧,人们易于被错误信息误导,社会分裂也随之加剧。

此外,平台上的网络欺凌、骚扰和虚假账户等问题,也让用户体验不尽如人意,许多人感到被困、无力和焦虑。 然而,社交互联网并非全然阴暗。它对社会进步和公共价值的促进作用不容忽视。社交平台打破了地域和时间的限制,让来自不同文化、背景的人们可以轻松交流和合作。众多社会运动和公共讨论通过网络得以快速扩散,增加了公众监督和民主参与的可能性。更重要的是,随着技术的不断创新,未来的社交工具和接口将更加注重用户控制权、数据隐私保护和社区健康建设,力求在商业利益与社会责任之间实现更好的平衡。

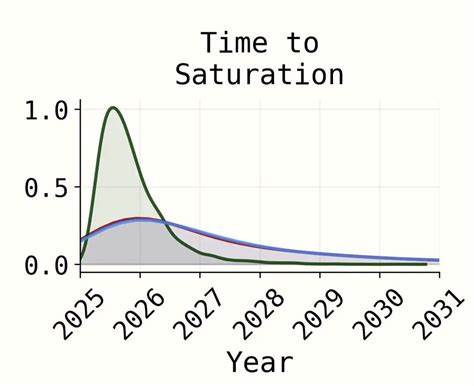

BBC研究与开发团队在“社交互联网”未来趋势的研究报告中指出,尽管当下的巨头平台陷入了增长模式的困境,但社交互联网整体正处在变革的边缘。这些变革既受到激烈的政治监管影响,也源自技术本身的发展,如人工智能、区块链和去中心化网络等前沿技术。未来社交空间可能趋向于多样化和分散化,不再由少数几个巨头垄断,而是涌现出更多面向特定兴趣和需求的社区平台,强化用户的选择权和表达自由。 此外,公共服务媒体如BBC也在积极探索将自身传统优势与数字社交功能相结合的路径,促进信息的可信传播和社区的正向发展。借助深入的专家访谈和实地调研,相关团队希望能打造更加透明、公正且具包容性的数字公共空间,既回应当代网络环境中的挑战,又发挥媒体在教育和文化传播中的独特角色。这种探索为全球范围内公共服务机构如何适应及引领数字转型,提供了宝贵的实践依据。

不可忽视的是,用户本身在未来社交互联网的塑造中扮演着关键角色。提升数字素养,增强对数据隐私和在线行为的意识,积极参与社区治理,将有助于营造健康、安全的网络环境。政策制定者也需制定更有针对性的法律法规,加强对平台运营的监督,确保技术发展符合社会整体利益。同时,科技公司须承担更多社会责任,优化算法设计,减少信息泡沫和极端内容的传播,从根本上改善用户体验。 展望未来,社交互联网将继续作为全球信息流动的重要引擎,极大地影响社会结构、文化变迁和个人生活方式。它的演变既包含风险,也蕴含新的可能性。

通过多方努力实现技术创新与伦理规范的平衡,推动多元、开放、包容的数字社交生态建设,我们有望将社交互联网塑造成促进理解、合作与共赢的强大力量。 总的来说,未来的社交互联网不会简单地是一种单一的存在状态,而是一个多维度、多层次的动态体系。它既面临着由商业化驱动带来的极化和信任危机,也具备利用技术变革改善人类社会交往的巨大潜力。正确认识并积极应对这些挑战,将是我们迈向数字未来的重要课题。通过持续关注研究成果、政策发展和技术趋势,社会各界能够更好地把握社交互联网的脉搏,推动其朝着更加健康和有价值的方向前行。