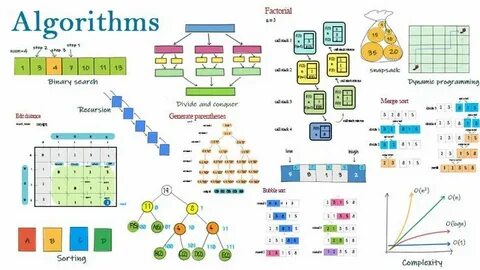

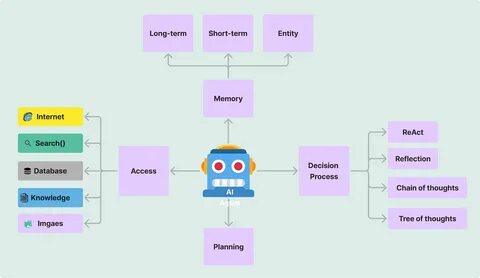

随着数字技术的迅猛发展,算法已无处不在,深刻影响着我们生活的方方面面。从社交媒体内容推荐到司法系统的风险评估,算法不仅塑造着信息的流动,更在某种意义上重构了我们的认知模式与社会行为。这种现象被学界称为“算法的他律性”,即算法作为外在力量对人类理性的规范和制约,逐渐取代了传统意义上由个体自主掌握的理性决策过程。算法的他律性挑战了人类理性的独立性,使我们不得不重新思考数字时代的知识和权力关系。传统理性讲究的是理性主体通过思考与反思来实现自主判断,而算法则通过数据驱动的计算过程,依据预设的规则和优化目标,塑造决策的结果。在此过程中,算法表现出的是一种外在决定性,它并非简单的工具,而是嵌入于社会基础结构中,具有规范性和动员力的存在。

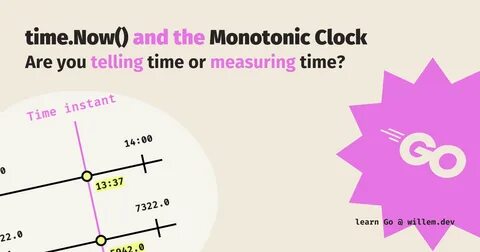

比起个体自主的理性,算法呈现出异质性和他律性,影响着人们行为的选择空间,甚至重新定义合法与合理。由此,现代社会中的公民角色也发生了转变:从传统意义上的理性主体,向“计算启蒙的公民”转变,这种公民不仅需要具备理解和批判计算机制的能力,更需在算法塑造的环境中寻求表达和行动的空间。这催生了数字时代下的新型教养理念,即“数字Bildung”,强调对计算技术的批判性理解和利用技能。数字Bildung不只是技术层面的熟练操作,更强调跨学科的知识融合,包括哲学、政治学、历史、社会学、媒体研究与计算机科学等领域的综合洞察,以深入理解算法如何构建知识、影响权力结构和塑造公共领地。在当前信息生态中,计算系统成为社会运行的中枢,软体化(softwarization)趋势明显,算法与数据无所不在地渗透进经济、文化、行政和政治领域,带来诸多机遇与挑战。软件不仅是技术产品,更是载体承载着价值规范和意识形态,其编写与部署过程蕴含着隐含的权力关系和社会选择。

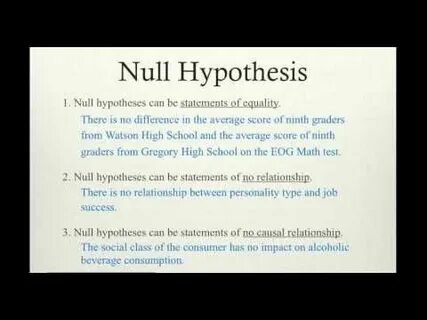

尤其是在算法决策具有深远影响的场景,如医疗诊断、招聘筛选、刑事判决等,算法的他律性凸显其政治和伦理意义。算法作为权力技术,其规范性背后往往是功利主义哲学,这导致算法更注重效率、目标最大化及风险最小化,而忽视了人文关怀、个体尊严以及知识领地的丰富复杂性。功利主义下的算法决策忽略了价值多元性和情境差异,可能加剧社会不平等,甚至引发规范性的危机。面对这一现实,学界呼吁构建批判性的跨学科学术研究框架,明确算法产生、实施和规范的社会背景及价值导向。只有通过哲学的思辨分析、历史的脉络理解、社会学的制度研究以及技术层面的深入剖析,才能完整把握算法在社会中的角色和影响。学者们主张要质疑算法的透明度、公正性及其“客观性”表象,反思其生产过程中的利益关系和权力布局,推动建立更具伦理责任感和社会参与度的计算系统设计与治理机制。

公众的数字素养培养亦是关键。只有当大众具备一定的计算思维和批判能力,才能在算法主导的信息社会中维护自身权益,发挥理性批判的公共功能。数字Bildung倡导教会人们如何审视算法判断,理解数据的生成与偏差,掌握多维度思考问题的方法,使公民能积极参与数字治理和社会公共讨论,避免被动接受算法结果。算法的他律性提醒我们,技术并非中立,其背后载有价值观和社会利益。我们必须打破对算法神秘化和依赖性的迷思,重新强调理性的自主精神和批判传统,以确保技术发展符合公共利益。未来的社会治理和技术发展需要将哲学关怀、社会正义和多元文化兼容并蓄融合进算法设计与应用,推动形成一个更加公正、透明和包容的数字社会。

综上可见,算法的他律性不仅是技术属性的表现,更是数字时代思想观念和社会结构变迁的写照。拥抱计算知识,发展跨学科批判力,践行数字Bildung,成为应对这一时代挑战的关键途径。通过全面理解和赋能公民,我们可以引导算法技术向有益于整个社会的方向健康发展,实现数字文明的理性进步与人文关怀的深度融合。