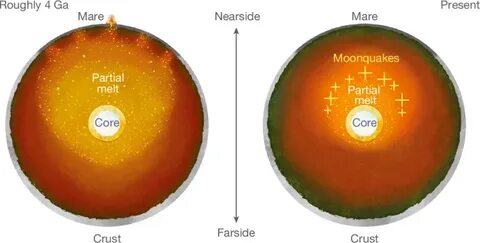

月球作为地球的伴星,长期以来以其外貌和起源吸引着无数科学家。虽然我们对月球表面的了解日益丰富,但月球内部的结构与动态依然存在许多谜团。近期一项基于月球每月潮汐响应的研究揭示,月球地幔展现出热力上的非对称性,这一发现彻底改变了我们对月球内部及其历史演化的认知。NASA的引力恢复与内部实验室(GRAIL)任务为这些研究提供了关键的数据支持。 月球的轨道并非完全圆形,而是带有一定的偏心和倾斜,因而接受来自地球变化多端的潮汐力。月球内部物质对这种周期性引力变化的响应,不仅影响其重力场,也反映了内部结构的异质性。

这种“潮汐响应”能够通过分析月球重力场的时间变化来细致刻画。科学家们将这一响应归纳为“重力潮汐勒夫数”(Love number)——这一参数量化了月球在不同谐波阶数和次阶下的形变程度。过去对月球的研究大多假定月球内部对潮汐力的响应是均匀的,即球对称结构。 GRAIL任务携带两个环绕月球的航天器,通过精密测距技术不断监测彼此间距离的微小变化,进而测定月球的重力场分布和随时间的变化。科学家们利用这些数据重建了高分辨率的月球重力场模型,首次精确获得了三阶重力潮汐勒夫数k3的数值。令人惊讶的是,实际观测到的k3值远超理论上对均匀球体的预期,大约高出72%。

这表明月球内部不仅存在明显的侧向弹性差异,而且这一差异主要反映在地幔层。 进一步的建模和反演分析显示,月球近侧和远侧地幔之间的剪切模量存在大约2%到3%的差异。这种弹性模量的侧向变化,最合理的解释是地幔内存在约100到200摄氏度的温度差异。换言之,月球近侧地幔温度明显高于远侧,形成了热力非对称结构。这种结构与月球表面的不对称现象高度吻合,例如著名的近侧月海区大量火山喷发岩浆堆积,远侧则较为贫瘠。 研究还排除了通过矿物成分差异或水含量差异来解释这种地幔弹性模量非均匀性的可能性。

因为成分上的巨大变化会导致月球的重心与外形中心偏移幅度远远大于目前实际观测值。同时,水的极微量变化也不足以产生观测到的剪切模量差异。此外,地幔部分熔融状态,也被认为是近侧温度较高的重要表现,部分熔融区通过降低有效剪切模量进一步加强了地幔的不对称性。 月球地幔中这类热导性不均匀性,不仅影响月球内部动力过程,还可能塑造其表层形态和地质活动规律。历史上,热流异常可能成为驱动月海区火山喷发、形成玄武岩平原的重要能量来源。月球深层地震(深月震)集中出现在距地表800至1200公里处的区域,与推断的部分熔融层深度相符,间接验证了这些热异常的存在和影响。

此外,局部热异常导致的地幔流体活动,也为复苏月球内部热动力、维持地震活动提供了条件。 此次研究采用了高阶球谐函数分析以及马尔可夫链蒙特卡洛方法(MCMC),模拟月球地幔弹性模量的空间变异对重力勒夫数的影响。结果显示,近侧地幔的热异常集中分布在600公里左右深度,为长时间地幔热演化提供了坚实的证据。这样不仅挑战了此前月球冷却均匀的传统观念,还为今后探测火山岩浆活动及地震活动带来了新的物理依据和期待。 未来的观测任务,如中国即将开展的“月球远侧地震观测系列”、美国阿尔忒弥斯计划的月球地球物理网络以及其他国际月球探测计划,预期将通过地震学、磁场测量等方式补充和验证GRAIL得出的推断,进一步丰富月球热动力学模型,完善月球地质发展历史。 这一发现还推动了行星潮汐层析成像技术的发展。

通过分析天体对潮汐力的非对称响应,我们可非接触式地探测行星和卫星的深部结构,突破传统地震探测范围与局限。月球作为首个实现这类测量的天然实验场,为火星、木卫二、土卫六等目标行星和卫星提供了有力的技术和方法论支持。 综合来看,月球地幔热力非对称性的识别,不仅深化了人类对月球内部构造的理解,也为揭示其地质活动、热演化和月海形成机制提供了重要线索。随着观测手段的完善及模拟技术的进步,未来我们有望揭开更多关于月球及类地行星内部多样性与动态过程的秘密,为太阳系行星科学和地球科学提供宝贵的参考和借鉴。