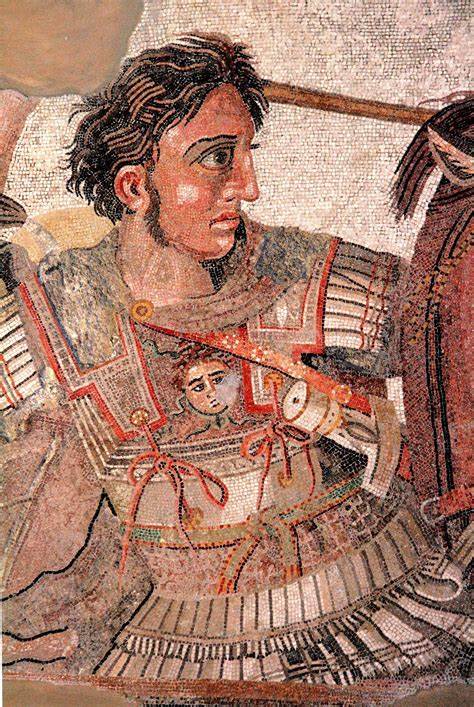

亚历山大大帝,作为古代世界最伟大的征服者之一,他的死亡至今依然笼罩在神秘与争议之中。公元前323年6月,年仅32岁的亚历山大在巴比伦的一场盛宴上突发剧烈疾病,最终不治身亡。时至今日,有关其死因的讨论从未停止过,疾病、毒杀、自然原因等诸多猜测层出不穷。近年来,随着科学技术的进步,历史学家与科学家开始利用现代方法重新审视这段尘封两千年的历史,揭示了此前未被充分认识的潜在毒素及其可能对亚历山大死亡的关联。 亚历山大的健康在晚年急剧恶化,症状包括腹痛、发热、全身虚弱、癫痫样抽搐、部分麻痹以及间歇性昏迷。这样的病况持续约12天,期间他的意识逐渐模糊,最终陷入无言无动的濒死状态。

这段期间,亚历山大的身体甚至经历了六天未见腐败的异常现象,这一点在古希腊人眼中更是令他神圣不凡。尽管描述详尽,但具体死因一直扑朔迷离。 追溯古代史料,人们对亚历山大被毒杀的猜测由来已久。历史学家狄奥多罗斯曾提及围绕谋杀的阴谋,称这一事件被亚历山大继任者掩盖。古罗马学者帕乌萨尼娅斯提到了传说中致命的冥河“斯提克斯”的水是致命的毒药,甚至有传言指向亚里士多德作为毒药提供者,虽然史实显示亚里士多德当时并不在现场。这些故事虽然充满传奇色彩,但也反映出当时以及后世人们对于亚历山大死因的怀疑和揣测。

斯提克斯河作为古希腊神话中的冥界入口,在古代被赋予了强大的象征意义。然而,这条神话中的河流也有现实对应,即现今的黑水河(Mavroneri),它是科林斯湾的一个支流。苦涩且带有强烈腐蚀性的水质,长期以来为当地居民所忌惮。据古代哲学家柏拉图、地理学家斯特拉波及博物学家普林尼的记载,这条河水具有毒性,甚至可以腐蚀金属容器。直至十九世纪,这里依然流传着水能腐蚀陶器和金属的传闻,地方人也避开直接饮用这河水。 近年来,斯坦福大学历史学者阿德里安娜·梅耶尔运用跨学科方法,从古典文献、地质学、化学及毒理学角度对斯提克斯河进行深入研究。

她指出,斯提克斯河流经石灰岩地带,在特定环境下形成的独特矿物沉积可能含有极强的天然毒素。其研究重点集中在两种可能的化学物质:石灰岩沉积物中形成的卡利切胺素(calicheamicin)及附着于岩石上的有毒地衣。 卡利切胺素是一种在石灰岩滴水与蒸发过程中形成的剧毒物质。现代科学发现其细胞毒性极强,致死率远高于蓖麻毒素,并且能通过破坏DNA导致器官衰竭。由于它能溶解于酒精,如果古代有人将其掺入宴会上的酒水,极有可能成为一种隐秘有效的致命毒药。尽管目前无法确认古代时斯提克斯河是否含有这种物质,但从生态和化学条件分析,这种可能性不可忽视。

除卡利切胺素之外,梅耶尔还关注到河岸岩石上的某些黑色地衣真菌。现代研究表明,部分地衣能够分泌含有剧毒的微囊藻毒素和腐蚀性的草酸。这些物质不仅对人体肝脏有害,还能迅速损坏接触的金属和陶器,符合古代传说中对“斯提克斯河水毁坏容器”的描述。当地历史学家甚至记载有山羊因饮用此水而死亡的案例,进一步佐证其潜在毒性。 通过将古代文献记载与现代科学发现相结合,梅耶尔博士提出一个令人信服的假说:亚历山大极有可能摄入了含有上述毒素的饮品,导致了他血液中毒和多器官功能衰竭的症状。宴会期间,酒水等饮料成了理想的投毒媒介,而亚历山大剧烈的病况也与自然毒素所引起的症状相似。

尽管无法确切断定,但科学证据为古代阴谋论提供了新的视角,也解释了为何斯提克斯河会被历史赋予“致命之河”的神秘色彩。 除了科学研究,亚历山大的死因还有无数历史和政治因素交织。作为征服者,他树敌众多,遗产庞大而复杂。其盟友和竞争者皆有可能利用宴会等场合实施暗杀。即便如此,任何推断都因缺乏直接考古和法医证据而显得谨慎。正如梅耶尔所言,若非掌握时光机和能够进行精确的毒理学尸检,亚历山大死亡的真正原因可能永远无法揭晓。

亚历山大的身后事同样充满传奇色彩。其身体未腐的现象被视为神迹,他被尊奉为神明,而围绕他的传说持续激发后世的历史想象。令人着迷的是,科学的进步让我们不断挖掘古代神话背后的现实基础,为浮华的传说披上一层理性的外衣。研究斯提克斯河的毒素不仅丰富了对古代自然环境的认识,也深化了对古代文明如何与自然现象互动的理解。 亚历山大大帝之死的谜团,正如他的生涯一样跌宕起伏,牵动着历史学家与科学家的好奇心。历经千年,权力、阴谋、疾病与自然毒素交织成一幅复杂画卷。

通过新的科学研究,我们得以窥见隐藏在神话与传说背后的真相片段。未来随着考古技术的进步,或许能够揭开更多关于这位传奇君王的最终秘密。无论最终真相如何,亚历山大的故事依旧激励着人们探寻历史的本质,思考权力与死亡的永恒命题。