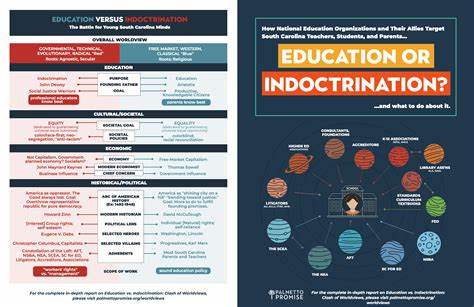

在当今信息爆炸与知识迅速更新的时代,教育的角色和功能愈发重要。然而,传统教育往往停留在传授理论知识和灌输固定观念的层面,忽视了培养学生独立思考能力与批判性思维的核心价值。教育不仅仅是知识的传递,更是塑造人格、激励创造力以及引导学生成为有责任感的社会成员的过程。回顾教育的本质,我们认识到它应超越单纯的理论框架和机械的灌输,打造真正意义上的学习共同体。教育的第一个核心在于引导学生自主探究。传统教育模式中,教师更多充当知识的唯一来源,学生被动接受信息,缺乏主动性和参与感。

这种模式往往限制了学生思维的深度与广度,难以激发其内在的学习动力和创新潜质。相反,当教育注重培养学生的问题意识和探究精神时,他们能够从自身兴趣出发,主动寻找答案,掌握学习方法,形成终身学习的良好习惯。其次,教育需要超越灌输固定观念,促进多元思维的融合。灌输往往意味着一种单向的价值观传递,忽略了个人差异和多样化背景,容易导致学生思维的僵化和人文精神的缺失。现代社会的复杂性要求培养开放包容的思维模式,鼓励学生尊重不同文化、观点和生活方式,从而形成系统而全面的认知结构。这种宽容与多元的教育氛围,有助于塑造创新型人才和具有全球视野的公民。

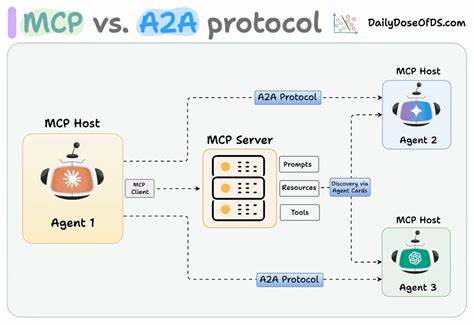

此外,教育应重视情感与社会能力的培养。理论知识固然重要,但情绪管理、人际沟通、团队协作等软技能同样不可或缺。在学校教育中,应将心理健康教育、道德建设和社会责任感有机结合,引导学生认识自我,理解他人,承担社会义务。这样,教育才能真正实现培养全面发展的个体目标,为社会持续进步提供坚实基础。同时,信息技术的快速发展为教育模式创新带来了巨大机遇。线上学习、大数据分析、人工智能辅助教学等工具,极大丰富了教学手段和资源,打破了时空限制,使教育更加个性化和高效化。

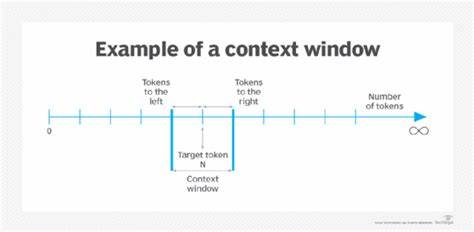

借助现代技术,教育可以实现因材施教,精准满足不同学生的学习需求,挖掘其潜能,推动课堂从单向传授转向师生互动、合作探究。迎接未来的教育挑战,教师角色必须发生转变。教师不再是知识权威的唯一象征,而是引路人、合作者和学习环境的设计者。只有教师具备开放的心态和终身学习的意识,才能引导学生适应未来复杂多变的社会环境。同时,教育政策和制度也需紧跟时代步伐。应减少应试教育的压力,鼓励创新型课程开发和多样化评价机制,保障教育公平,推动资源共享,激发各类学校和教师的创造力。

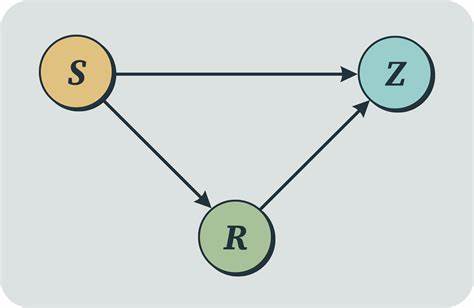

家庭和社会的共同参与同样关键,形成全方位、多层次的教育支持体系,为学生成长提供良好生态。教育超越理论与灌输的真正含义在于,它是一种激发潜能、塑造人格、启蒙思想的综合实践过程。只有不断创新教育理念,优化教学方法,尊重学生个性,促进多元文化交流,才能培养出具有批判精神、创造力和社会责任感的时代新人。面对全球化、信息化带来的机遇与挑战,教育必须顺应变革,释放人的潜能,为建设更加文明、和谐的社会贡献力量。最终,教育的终极目标是帮助每一个人实现自我价值,成为独立自主且积极有为的世界公民。