优良调节器定理(Good Regulator Theorem)是控制理论中的一项经典数学成果,由Conant和Ashby于1970年首次提出。尽管看似简单,该定理在理解系统调控与信息理论之间的关联中意义深远,并在智能体基础理论和系统控制领域拥有重要的地位。本文将从基础入手,剖析这一定理的核心思想、数学框架及其现实中的启示。 调节器(Regulator)是控制系统中的重要组成部分,其作用是影响系统的行为,使得系统输出达到预期目的。简单来说,调节器接收系统状态信息,根据既定规则输出控制信号,从而引导系统朝向理想状态演化。优良调节器定理正是针对调节器如何有效作用给出了严谨的数学描述。

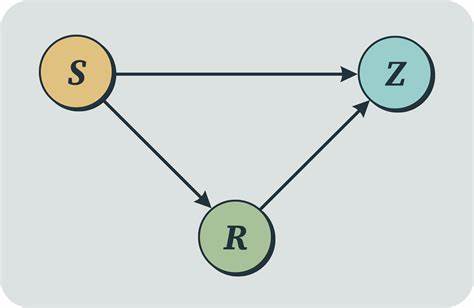

首先,定理建立在一个特定的概率框架下。系统状态被抽象为一个随机变量S,代表系统可能处于的各种状态,其概率分布反映了外部环境和系统内在不确定性的影响。调节器自身状态由另一个随机变量R表示,其概率依赖于系统状态S,即条件概率P(R|S)。输出变量Z则由函数ψ决定,是S和R的确定性函数,即Z=ψ(R,S),代表最终系统的输出结果。该框架通过贝叶斯网络(Bayes net)模型描述变量之间的因果关系和条件依赖,方便对系统进行数学推演。 优良调节器的含义核心在于两个标准。

第一,调节器应使输出Z的熵尽可能低。熵,源于香农信息论,是描述随机变量不确定程度的量度。熵越低,输出的确定性越高,意味着调节器更精准地控制了系统输出。第二,调节器应避免不必要的复杂性,当两种调节器能产生相同输出熵时,优选结构简单、无随机化的确定性调节策略。换句话说,过度引入随机性会被视为降低调节器“优良程度”。 讨论熵的性质对于理解此定理非常关键。

熵作为一个函数是凹函数,简言之,当一个概率分布越来越集中(不确定性降低)时,其熵会下降。若在给定两个输出结果的概率中,我们增加某一结果的概率并相应减少另一个的概率,整体熵必定减少。这一性质确保了调节器可以通过持续调整P(R|S)的概率分布来迫使输出熵下降,从而实现更“优良”的调节效果。 依据这一点,定理中最为关键的引理指出:如果调节器最终使得输出Z的熵达到最低,那么对于每一种系统的状态s,调节器生成的随机变量R实际上只能对应产生唯一的输出值z。换言之,条件熵H(Z|S)为零,意味着调节器的行为对每一个系统状态都是确定性的操作,而非随机选择。因为如果对于某一个s存在两个以上不同的R值产生不同的输出z,那么调节器可以通过偏向产生更多概率较高的输出值来降低整体熵;由此引发的结论是,非确定性的调节策略必然存在改进空间,不可能是最优策略。

接下来要考虑的是复杂度准则,既然从熵最小化角度看,允许某些随机选择并不会提升效果,则这些随机因素是多余的也是不优的表现。因此,完美的调节器必定是决定性的,即调节器R是系统状态S的函数。换言之,存在一个确定映射f,使得R=f(S),保证调节器的输出是完全可预测的。 这一定理在抽象意义上意图说明“优良调节器必须映射或‘建模’被调节的系统”,但这层解读在实践中备受争议。现实中,调节器与系统可能存在的映射关系并不一定符合我们对“模型”的直觉定义。举例而言,调节器R可以是一个对系统状态S简单映射的静态函数,未必描述系统的任何内在结构、规律或参数。

定理的数学结果仅仅说调节器必须是系统状态的函数,而不涉及“掌握”系统的程度或深度。因此,把调节器称作“系统模型”是带有语义上的扩展或隐喻,严格来看并非必然。 为加深理解,可以借助一个经典的实例场景。考虑一个温度调节系统,其中外界温度随机波动(S),调节器设定加热或制冷动作(R),最终室内温度(Z)由两者决定。若调节器在特定外部温度时随机切换加热与制冷,且这些动作引发不同输出,则整体输出的温度状态分布存在较大不确定性,熵较高。而将调节策略优化为在每个外部温度只执行单一动作,即完全确定,能有效减少熵,达到更佳调控效果。

历史上,优良调节器定理在控制理论和智能体研究中引发了对“最优控制策略”数学精确性的思考。虽然其数学核心并不复杂,但由于该定理最初发表在风格晦涩的论文中,加上使用了网络通信学和控制论中的非标准术语,使得很多研究者难以深入理解和应用。近年来,有学者尝试对定理进行现代化、通俗化的阐释,帮助更多人理解其中蕴含的逻辑美。 此外,定理的假设亦引来不同程度的批判。在现实复杂的系统,即使调节器拥有对系统状态完全准确的观察,也往往难以实现对应的确定性策略。信息不完全、系统动态演变、噪声及反馈延时等因素,使得理想的确定性调节难以实现。

因此,如何将定理推广到更通用、复杂环境下,仍是当前控制理论和人工智能安全领域的研究热点。 优良调节器定理也为设计更智能的调节器提供了思路。强调应寻求确定性映射以降低结果的不确定性,促进从统计随机性调节向精细确定性调节转变。它为构建机器学习中的策略映射指引方向,尤其是在强化学习和自主决策系统中,确定性策略往往表现出更好的稳定性和可预测性。 总结来看,优良调节器定理揭示了一个核心事实:要想成为“优良”的控制器,必须对被控制的系统拥有“充分把握”,通过一种确定性的映射关系连接系统状态和调节动作,从而最大程度地减少系统输出的不确定性。虽然“模型”一词的使用存在争议,但定理本质上强调了确定性映射和熵最小化之间的基础联系。

尊重这一数学逻辑,有助于我们在人工智能、安全控制和系统工程等领域设计更高效、更安全的调节策略。 未来的研究或许能拓展这一经典结果,考虑更丰富的信息结构、反馈闭环以及动态多时步情形。随着智能系统规模和复杂度急剧上升,如何理解和利用优良调节器定理的内涵,仍将是一条值得探索的重要道路。通过深入掌握这一定理,研究者和实践者能够更好地设计出既符合理论基础又具备实际效用的控制系统,为智能时代的安全与稳定贡献力量。