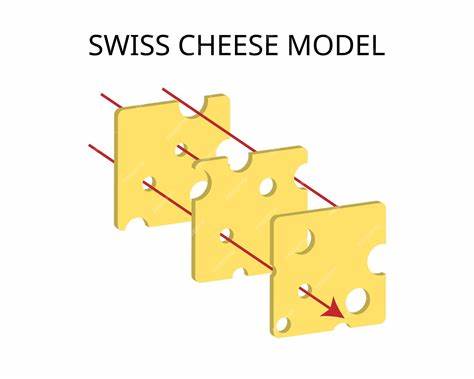

在现代风险管理和安全工程领域,“瑞士奶酪”故障模型(Swiss Cheese Failure Model)作为一项重要理论,广泛应用于解释事故发生的复杂机制及其预防方法。该模型由英国学者詹姆斯·里森(James Reason)于1990年代提出,旨在帮助人们理解系统性失误背后的多重因素,以及如何通过系统化管理避免事故的发生。本文将深入探讨这一模型的核心思想、关键特征、实际应用及其在提升组织安全文化方面的重要作用。 “瑞士奶酪”故障模型以现实中典型的瑞士奶酪片为比喻,每一片奶酪代表系统中的一道防线或安全屏障,而每片奶酪上的孔洞则象征着该防线存在的缺陷或漏洞。这些漏洞并非孤立存在,而往往受到不同因素的影响,例如人为失误、系统缺陷、管理疏忽或环境变化等。当多片奶酪上的漏洞在特定时机对齐,就形成所谓的“机会链”,为事故的发生打开了通路。

模型强调事故通常不是由于单一失误引发,而是多重防线失效的结果。每一道防线虽不完美,却可以阻止或减缓事故的蔓延,使系统保持相对安全稳定。然而,当这些防线的缺陷聚合时,控制机制失效,风险便会转化为事故或灾难。基于此,增强系统的安全性不仅涉及修补单个漏洞,更需要从整体上优化防线结构与管理策略。 “瑞士奶酪”故障模型带来的核心启示是预防事故的根本在于多层次、多维度的风险管理。组织必须识别每一道防线的潜在缺陷,主动实施风险评估与干预措施,避免漏洞的累积和连锁反应。

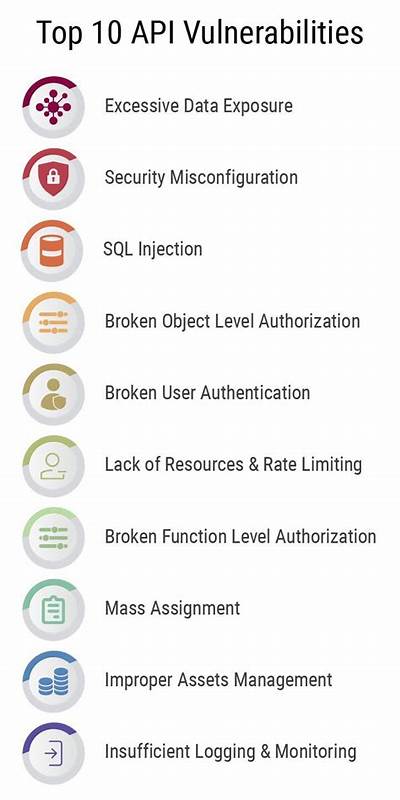

例如,在航空、医疗、核能、电力等高风险行业中,都积极采用该模型作为安全分析框架,以持续提升事故防护能力。 此外,该模型还强调人因因素在事故中的作用。虽然人为错误是不可避免的,但通过制度设计、培训教育和环境优化,可以最大限度降低其负面影响。由此,建设学习型组织文化,强化员工责任感与风险意识,成为提升整体安全水平的关键。 实际应用中,“瑞士奶酪”故障模型不仅用于事故调查,还广泛应用于流程设计、应急预案、质量控制等方面。借助模型,管理者可以系统梳理潜在风险点,制定分层保护方案,实现安全隐患的主动监测与控制。

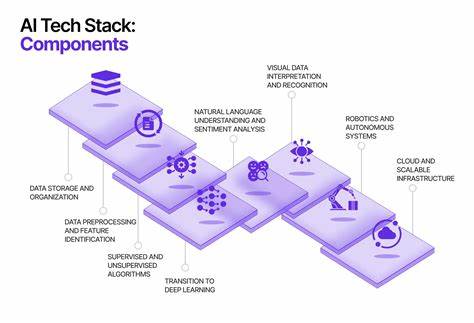

同时,模型也推动了跨部门协作与信息共享,避免孤立治理导致的盲区。 近年来,随着复杂系统的发展与数字技术的广泛应用,传统的安全分析方法面临新的挑战。面对高度互联的多层系统,风险因素更加多样且动态变化,使得防线的维护和管理更为复杂。因此,“瑞士奶酪”故障模型也在不断演进,融合大数据分析、人工智能辅助决策等前沿技术,实现更加精准和动态的风险识别与响应。 总结来看,“瑞士奶酪”故障模型通过形象且科学的比喻,揭示了系统性事故背后的多层次防护不足问题,是理解和改进安全管理的有力工具。无论是在工业安全、医疗健康还是信息安全领域,合理运用该模型都有助于洞察潜在风险,完善防护机制,打造更加安全可靠的运行环境。

未来,随着技术和管理理念的进步,结合智能化手段的瑞士奶酪模型将持续发挥其指导价值,推动社会整体安全水平迈上新台阶。