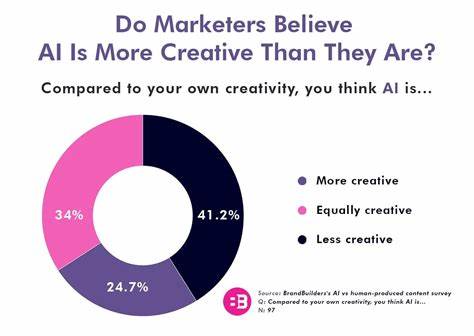

随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的人开始关注它在创意领域的表现。无论是自动撰写文章、生成艺术作品,还是设计广告,AI似乎具备了“创造力”。然而,深入研究后我们发现,人工智能在创造力方面实际上远没有想象中的那么出色。本文将围绕人工智能的创造力局限,从技术原理、实际表现、人类与AI的根本差异等角度展开探讨,帮助读者全面理解为何AI还不能真正替代人类的原创性思维。 首先,理解AI创造力的限制,需要了解语言模型(LLM,Large Language Model)的工作原理。当前市面上广泛应用的语言模型本质上是一种复杂的函数,基于海量的文本数据进行训练,通过预测下一个最有可能出现的词语来生成内容。

例如在网页自动生成项目ginprov中的应用,就是让LLM根据一个简短的输入提示生成网站内容及页面布局。尽管结果看起来多样且符合逻辑,但仔细观察会发现这些生成的网页常常流于模板化,色彩和结构高度相似。 这种趋同现象的根源在于LLM对输入信息的敏感度有限。与加密函数如SHA256不同,即使输入有细微变化,输出也会产生巨大的差异,语言模型设计之初其实就追求稳定和一致。当输入信息有限时,模型生成的内容变化也非常有限,导致输出内容缺乏足够的多样性与新颖感。换句话说,五十个字符的提示往往不足以驱动模型产生截然不同的创意表达。

更重要的是,AI缺乏人类那种追求原创性的驱动力。人类在创造过程中,往往会受到文化背景、个人经历、内心情感的激励,力求突破陈规,形成独一无二的艺术作品。相反,AI模型并不能记忆以前生成的内容,也不会意识到自己之前创造的作品和当前作品之间的相似之处。这意味着模型生成的多样性很大程度上依赖于输入的多样性,而不具备自主“创新”的能力。 此外,当前大量AI模型基于相同的数据集和训练方法,这进一步缩小了其创作的独特性。相比之下,人类创作者个体性极强,所积累的知识和经验有巨大差异,促使作品风格和内容广泛多样。

AI则更多地体现为一个“知识集合”的汇总体,其创意源自对既有信息的组合与重组,而非真正意义上的感知和灵感。 在尝试提升AI创造力方面,研究者和开发者也在不断探索新的方法。例如在 ginprov 项目中,作者尝试将已生成的内容引入上下文,提高模型对原创性的要求,并通过注入随机词汇来增加输出的多样性。虽然这些方法在一定程度上有所成效,但依然难以突破语言模型本质上的限制。 技术参数如“温度”(temperature)调节,可以影响生成内容的自由度和随机性。较高的温度通常会让模型输出更加多样和富有变化,但实践中,这样的调整并未在ginprov产生显著的突破,网站内容仍旧呈现较为一致的风格和布局。

这也说明,简单地增加随机性并不等同于真正的创造性表达。 从商业与实际应用角度来看,AI缺乏创造力并非全然负面。模板化和稳定的输出能保证产品质量和用户体验的一致性,适合生成诸如客服回复、基础内容填充等标准化任务。在这些场景下,AI的快速高效优势显得尤为重要。然而,在需要深刻人文洞察、独特视觉风格或创新策划的领域,AI目前仍难以取代具有复杂情感与思考能力的人类创作者。 未来,随着技术进步,AI或许会逐步提升自身的“创意”水平。

例如结合更大规模的记忆模块、强化学习策略以及多模态输入,AI可能能够模拟更加多元化的思维路径和灵感触发机制。不过,这仍需跨越多重科学和哲学难题,包括如何赋予机器以自我意识、情感反应以及真正意义上的原创欲望。 与此同时,人类创意的价值也将被进一步凸显。AI可以成为激发灵感的工具或辅助系统,协助创作者突破思维瓶颈,节省繁琐劳动,但创意的最终火花仍然来自于人类独有的感知力和文化积淀。艺术本身是人与世界共鸣的产物,机器生成的“创意”无法完全代替心灵的触动。 综上所述,人工智能目前的创意表现更多依赖于已知信息的重组和预测,而非真正产生全新独创的内容。

稳定且模板化的输出背后,是模型设计本身对输入变化的敏感度限制及缺乏记忆和自我意识的结果。尽管未来技术可能带来突破,但在现阶段,AI更适合承担辅助和工具角色,而非代替人类创意的主体。对创意职业而言,理解AI的优势和局限,有助于更好地利用它推动艺术和内容产业的发展,同时保留人类独特的创造精神。这也是我们在迎接智能时代时需要保持清醒的认知。