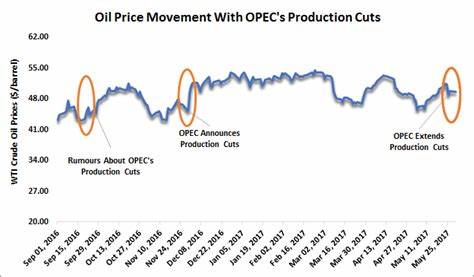

人工智能的发展正以前所未有的速度推动着社会变革,触及各行各业的根本运作机制。尤其是在宏观经济层面,AI技术的广泛应用引发了人们对生产力增长、就业结构调整以及收入不平等加剧等多重议题的深入思考。2024年,麻省理工学院经济学家Daron Acemoglu发布的论文《人工智能的简单宏观经济学》为我们提供了基于任务导向模型(task-based model)对AI影响的系统分析,揭示了技术进步对整体经济表现的真实幅度及其背后的驱动因素。论文中,Acemoglu采用了聚焦于任务层面的视角,认为AI带来的生产率提升主要源于对部分任务的自动化及与这些任务互补的生产环节的改善。换言之,AI不单纯是替代劳动,更以提高生产效率和降低成本为核心,从而通过全要素生产率(TFP)的变化反映宏观经济的实际效应。论文运用了Hulten定理的理论框架,通过估算受AI影响任务所占比例及平均任务级别的成本节约,得出AI在未来十年内推动TFP增长的最大幅度约为0.66%。

这一结论颇为重要,因为它否定了以往对AI革命带来巨大经济增益的乐观预期,表明AI对生产力的提升是显著但相对有限的。更进一步,考虑到早期的AI进步主要聚焦在易于学习的任务上,而未来难以复制的复杂任务因其决策链条长、信息不完全和社会情境依赖性强,导致技术进展可能放缓,实际可实现的TFP增长被预测可能低于0.53%。这表明了AI技术的宏观经济贡献存在较大的不确定性和渐进特性。除了生产力层面,AI对就业结构的影响同样引人关注。传统自动化技术常被认为对低技能工人构成较大冲击,导致劳动市场的不平等加剧,而AI的情形则有所不同。Acemoglu指出,即使AI提升了低技能工人在特定任务上的生产力,但未必能创造新的任务供他们参与,因此实际薪酬提升可能有限,甚至可能因为技能溢价的变化而拉大收入差距。

从经验数据来看,AI的影响在人口群体间分布较为均匀,因而其加剧劳动收入不平等的程度可能弱于以往的自动化浪潮,但值得注意的是资本收入与劳动收入之间的差距预计将进一步扩大。资本拥有者通过技术投资获得更高的回报,而劳动者面临的工资增长压力则相对较小,这加剧了经济中的财富分配不均。这种趋势不仅关系到经济效率,更牵涉到社会公平与政策调控的紧迫性。论文还探讨了AI技术创造的新型任务可能具有负面社会价值的情况,例如利用算法进行在线操控和信息干预等,这些新兴任务对社会福利的影响尚未纳入传统生产率计算,需要建立更加综合的评估体系来衡量AI的全面经济效应。结合论文观点,理解AI对宏观经济的影响需要超越简单的技术进步叙述,从任务层面具体分析技术替代与互补的机制,结合现实劳动市场的变化来评估整体经济效益。目前的证据显示,AI革命带来的生产力增幅虽具潜力但不及部分预期乐观,且就业和收入结构调整的复杂性可能导致新的社会挑战。

未来政策的制定须兼顾促进技术进步与保障社会公平,积极引导技术普及与劳动力转型,防止贫富差距进一步扩大。同时,对新兴负面任务的监管和伦理考量也应纳入政策框架,以确保AI技术既能提升经济效率,又不损害公共利益。综上看来,2024年对人工智能宏观经济影响的研究为我们提供了一个理性且务实的视角,提醒社会各界在拥抱技术变革的同时,谨慎评估其深远影响。未来若要实现技术红利的最大化与负面效应的最小化,必须依赖有针对性的政策引导、教育体系的适应性改革及广泛的社会共识。这样,AI才能在促进经济发展与社会进步中发挥其应有的积极作用。