在现代后端开发过程中,数据库设计的合理性直接影响着系统的稳定性和数据的准确性。随着业务需求的不断演进,数据库结构经常需要做出改变,尤其是新增字段。这些字段往往在初期为了避免数据库表锁定等影响性能的操作,会被设置为可空(Nullable)。然而,在数据回填完成之后,许多开发团队却忽略了将这些字段状态更新为“非空”(Not Null)。这样的疏漏,虽看似小事,却隐藏着潜在风险,值得每一位开发者和数据库管理员的高度重视。 "Nullable但不为Null",即字段在数据库层面被标记为允许空值,但实际上数据中却没有任何空值的存在,这种现象反映的是架构设计与实际数据状态之间的脱节。

它带来的影响不仅仅是表面上的不一致,更可能导致数据模型的不准确,业务逻辑代码因此变得复杂。由于数据库没有强制要求非空,开发者在代码中必须频繁对空值进行特殊处理,增加了错误发生的概率。此外,长久以来被忽视的此类字段会引发团队成员对数据库约束信任度的下降,影响维护效率。 在数据库设计中,非空约束是确保数据完整性的关键手段。如果某个字段是业务流程中的必填项,数据库层面应当对此负责。当字段被错误地保持为可空,数据库便无法阻止空值的插入,留有潜在的业务数据异常隐患。

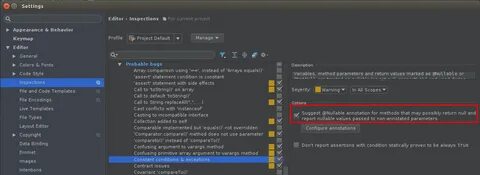

对于经常涉及敏捷迭代和持续部署的项目来说,数据迁移往往是必不可少的环节。通常新增字段的过程中,为避免锁表和业务停滞,开发者倾向于先将字段设为可空,待将来逐步填充现有记录。这种策略固然减少了上线风险,但后续忘记关闭可空属性便成了常见的技术负债。 解决“Nullable但不为Null”问题,首要步骤是识别并确认数据库中的可空字段实际是否存在空值。这一过程可以依靠自动化脚本进行遍历和统计。比如使用Django框架时,可以通过遍历项目中的所有模型,检测每个可空字段的空值比例。

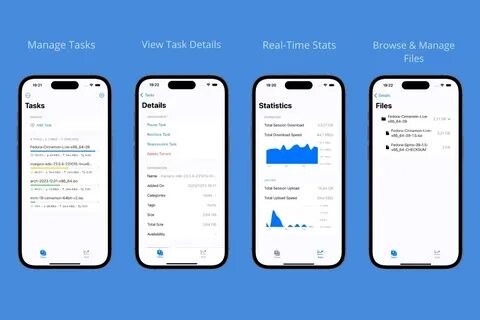

如果发现空值比例为零,说明该字段可以考虑转换为非空。 对数据库执行此类分析能够实时了解字段使用情况,为数据模型的优化提供依据。该方法不仅适用于Django,也同样能够应用于其他ORM工具甚至原生SQL查询。通过增强监控,确保团队随时掌握数据库结构与实际数据状态的吻合度。 当确认某个字段在数据上从未出现空值之后,随后就应安排数据库迁移任务,将其设为非空。此举不仅提升了数据准确性,还减少了应用层对空值处理的负担,简化开发流程。

迁移操作中需谨慎验证表中所有记录均符合新的非空约束,避免强行修改带来数据异常。 需要提醒的是,在生产环境执行改变字段约束的操作时,应考虑数据库锁定及性能影响。合理选择迁移时间窗口,并使用分批更新等策略,才能有效降低对系统整体运行的影响。 数据库表结构与数据实际状态的差异,折射出的是项目在演进过程中文件管理与维护的疏忽。及时检测并修正“Nullable但不为Null”的字段,有助于保持数据模型的准确与清晰,增强系统的健壮性。 经常性的架构审计和数据健康检查,是保证数据库质量的基础工作。

将自动化检测工具融入日常开发流程,能够及早发现潜在问题,避免技术债务的积累。随着项目规模扩大,数据库设计的合理性对业务成功的重要性愈发凸显。 综上所述,“Nullable但不为Null”问题提醒我们,不论是在设计、开发还是维护阶段,都必须关注数据库约束和数据状态的一致性。清晰、准确的数据库模型不仅为业务提供坚实的数据支撑,也为开发团队减轻了维护负担,提升了代码质量。开发者应养成良好的数据结构管理习惯,及时完成字段约束的更新,才能持续优化系统性能,保障数据安全。 面对日益复杂的后端系统,数据库设计的每一个细节都不可忽视。

深入理解并实践“Nullable但不为Null”的发现与解决,将成为专业团队打造高质量数据库架构的重要一环。