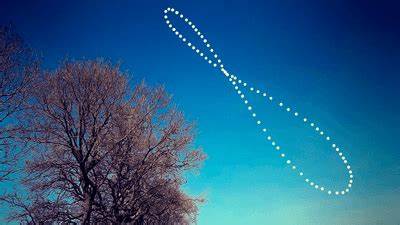

当我们每天固定时间观察太阳,并将所拍摄的太阳照片叠加起来时,会惊奇地发现太阳在天空中描绘出一道独特的数字“8”形轨迹,这一现象被称为“日晷线”(Analemma)。这条图案不仅反映了太阳与地球之间微妙而复杂的相对运动,也与我们如何定义和测量时间密切相关。通过理解日晷线的形成原因,能够更深刻地认识地球轨道运动、地轴倾角以及时间方程(Equation of Time)对太阳位置和时间测量的影响。首先,日晷线的形成离不开地球的自转轴倾角。地球的自转轴相对于绕太阳公转轨道平面的倾斜度约为23.5度,这种倾斜使得太阳在天空中的高度随着季节变化而升降,塑造出日晷线的垂直分量。当进入夏季时,太阳显现在天空中的高度达到全年最高点,日晷线的上半部分因此形成;而冬季则相反,太阳高度最低,对应日晷线的下半部分。

中间的季节转换使太阳的位置依次变化,绘制出形状优美的上下连结部分。除了地轴倾斜,地球的轨道形状对于日晷线形成同样不可忽视。地球绕太阳的轨道并非完全圆形,而是轻微椭圆形,导致地球在近日点(距离太阳最近)时公转速度较快,而在远日点(距离太阳最远)时速度较慢。这种变化导致太阳真实出现的时间和我们平均太阳时的时间产生差异,主要体现为日晷线的水平方向偏移,构成所谓的“时间方程”。时间方程描述的是太阳实际经过子午线的时间与平均太阳时之间的差别,反映出地球轨道变化和自转速率微差的综合效应。实际上,如果地球轨道是完美圆形且没有轴倾,太阳路径不会形成8字形,而呈现为简单的椭圆或者固定路径。

然而,由于两个因素的叠加作用,日晷线才显现出独特的“8”字图案。关于这一点,很多教科书可能仅强调轨道偏心率的重要性,但最新研究指出,时间方程中轴倾角与椭圆轨道共同影响才是关键。引人瞩目的是,日晷线不仅仅是一种地球现象,它还能根据不同星球的轨道参数与自转特性呈现不同形态。例如,火星上形成的日晷线呈现出泪滴形状,木星和金星则表现为椭圆形,而水星由于其独特的自转共振状态,观察到的日晷几乎是一个定点。通过比较这些星球的日晷形态,科学家能够进一步理解行星运动的多样性,也为未来行星探测和时间测量提供理论支持。在实际应用上,日晷线的观测历史悠久,曾为古代天文学家提供关键线索,帮助他们校准太阳时间和星历。

即便在现代,日晷线依然在天文仪器校正、太阳观测以及时间计量研究中发挥着基础作用。不同纬度和不同时间点观察到的日晷线也会有细微差别,这不仅源于地球自转轴的倾斜,还涉及地理位置和时间选择对太阳光线照射角度的影响。总的来说,日晷线是一幅连接太阳运动、地球轨道和时间哲学的天然图画。它形象地展示了太阳高度随季节变化的规律以及我们对时间测量的细微校正。研究日晷线背后的科学,不仅能帮助人们更好理解太阳系动力学,也激发对天文学与时间本质探究的兴趣。未来,随着观测技术的提升和人类对太阳系探索的深化,我们有望观测到更多星球的独特日晷形态,完善时间方程的理论模型,为人类文明理解宇宙节奏带来新的启示。

。