在现代互联网应用中,实时性已成为用户体验的重要指标,尤其对于那些依赖后台任务和数据流的服务而言,如何让用户感受到后台任务的即刻反馈成为关键挑战。Trigger.dev团队成功开发了一套能够支持每秒2万次更新的实时服务系统,这套系统不仅保证了高吞吐量,而且在数据一致性、性能稳定性和用户体验方面都达到了行业领先水平。本文将带您深入了解这套服务的设计理念、技术实现及关键优化点,旨在为构建高并发实时系统提供宝贵经验。 构建实时服务的核心难题在于让“后台任务像前台任务一样”透明可见。传统的后台任务往往避免与用户交互,用户只能看到加载动画或等待提示,无法获得任务执行的具体进度或结果反馈。Trigger.dev的实时服务打破了这一局限,通过对后台任务各个环节的状态进行精细跟踪和更新,实时向前端推送任务进度、数据处理结果及相关元信息,让用户体验更加直观和可信。

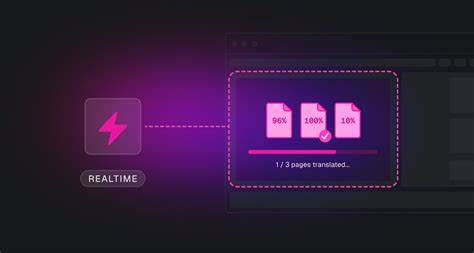

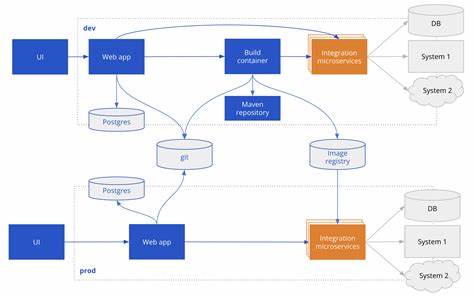

系统的使用场景包括复杂的自动化工作流、AI智能代理、视频生成技术及数据处理管道。例如,一个典型的场景是用户上传一个包含万条数据行的CSV文件,系统需要针对每一行数据并行执行处理任务。没有实时更新的场景下,用户只能无尽等待,而Trigger.dev的实时服务能实时呈现处理进度条及详细状态,极大提升用户信心和操作效率。 为了实现高吞吐量和低延迟,Trigger.dev在架构设计上做出了大胆的技术选择。他们放弃了传统的WebSocket实时通信方案,转而利用Postgres数据库的复制槽(replication slots)机制,通过追踪数据库的Write-Ahead Log(WAL)实现增量数据流的捕获和推送。这种方式将数据库作为实时数据变更的唯一可信来源,避免了多系统间数据的不一致和同步开销,同时最大限度地降低了数据库的负载压力。

具体工作流程包括:任务执行时对相关运行状态数据表进行更新,数据变更写入Postgres的WAL中;实时服务中的ElectricSQL组件监听WAL变化,并通过持久化的复制槽维护读取位置,确保不会漏掉任何变更数据;前端通过特殊的查询(称为“Shape”)订阅这些数据变更。ElectricSQL采用长轮询机制保证前端在数据变动时能够立刻获得最新数据,不产生过多连接开销,同时支持历史订阅功能,即用户可以查看任务运行开始之前的状态。 认证采用了基于JWT(JSON Web Tokens)的方案,所有前端请求均带有签名权限令牌,避免了频繁的数据库查询验证,大大提升了鉴权效率和系统响应速度。JWT中附带了详细的访问权限范围,确保用户只能读取合法授权的任务数据,从而保护系统安全。 系统还引入了基于Redis的滑动窗口限流算法,使用Lua脚本实现原子操作,精确控制并发连接数,防止超过套餐额度的用户恶意或超量访问,保证服务质量与稳定性。通过对连接在5分钟内的活跃状态进行实时统计和控制,合理分配资源。

在数据查询和缓存方面,Trigger.dev面对高频变动的时间过滤条件,避免了无限制生成SQL订阅“Shape”导致的资源耗尽问题。采用内存与Redis混合缓存策略,结合缓存过期和新鲜度管理,保证了系统在多服务器分布式环境下的状态一致性和性能平衡。 经过数月的持续优化和压力测试,系统已经稳定实现每秒20,000条更新处理能力,每天处理超过500GB的Postgres数据库写入,且将实时更新推送到浏览器端的延迟控制在100毫秒以内。Postgres作为高效的写入引擎被充分利用,而ElectricSQL负责编排增量变更流向前端,二者协同令系统具备极强的可扩展性和可靠性。 与传统基于WebSocket或消息队列的实时服务不同,Trigger.dev采用WAL复制槽技术带来了许多优势。首要是单一可信数据源的确立,避免了数据同步错乱问题。

其次,系统无须额外维护变化通知机制,减少了运维复杂度。再者,历史数据订阅与实时数据订阅统一,提高了用户体验的一致性。 这套系统不仅适用于Trigger.dev自身的AI代理和工作流平台,也为其他开发者提供了宝贵的架构参考。利用数据库自带的日志复制机制实现实时流数据订阅,结合现代认证及限流技术,打造高性能、低延迟的实时服务已成为可能。 未来,随着数据量和用户量的进一步增长,持续优化数据库写入性能、复制槽的读写平衡以及客户端的数据消费策略将是重点方向。同时,探索基于GraphQL或其他查询语言的实时订阅模型,增强前端数据获取的灵活性和可维护性,也是提升用户体验的有效路径。

总而言之,Trigger.dev打造的这套每秒处理2万次更新的实时服务系统,从需求分析、技术选型到系统实现均体现出高超的工程设计能力和创新精神。它不仅解决了让后台任务具备前台体验的行业难题,还展现了Postgres数据库强大而灵活的潜力,为实时服务领域树立了新的标杆。任何希望提升任务可视化和实时交互能力的开发者,都能从中获得启发,并将其原理应用于自身项目,推动实时服务的迈进。