开放源码软件作为现代软件开发的重要组成部分,凭借其自由、透明和共享的理念,吸引了全球大量开发者参与其中。而在众多游戏项目中,《维索诺之战》(Battle for Wesnoth)因其对参与门槛的极力降低和架构设计上的独到考量,成为开放源码应用架构的典范。本文将从技术实现、数据语言创新、单位系统设计及多人联机机制等多方面,全面展现《维索诺之战》如何通过架构推动社区成长及项目可持续发展。 《维索诺之战》的核心架构基于C++语言构建,代码量约20万行,构成游戏引擎的主体部分。与此同时,游戏内容并非完全依赖硬编码,而是采用了自定义的数据存储语言——维索诺标记语言(Wesnoth Markup Language,简称WML)进行定义。通过将游戏内容与核心引擎逻辑有效分离,WML使得非专业程序员也能参与内容创作,从而极大拓宽了贡献者基础。

WML内容丰富,体量庞大,代码行数甚至超过了引擎本身,体现了其作为数据驱动游戏设计重要载体的地位。 项目从成立之初就将“代码无障碍”作为基本原则,深知开源项目初期难以获得大量高水平开发人员的现实,因此通过架构设计降低技术门槛,使得技能各异的用户均能参与进来。此理念贯穿于项目的架构决策中。在依赖管理方面,开发者力求减少外部库使用,保留SDL和Boost等少数关键库以保证跨平台兼容性与功能完备,同时避免了对复杂第三方接口的依赖负担,兼顾了性能与易用性。 WML作为一门简洁且富有表现力的标记语言,设计目的是让即使不熟悉Python、HTML这类编程语言的用户也能轻松理解与编辑。它继承了XML的元素与属性形式,但进行了简化与适配,允许开发者使用宏定义和条件编译等预处理功能,提升灵活性。

例如,不同难度等级下对敌方资源的定义,均可通过WML宏轻松控制,极大便利了游戏内容的配置与扩展。WML支持国际化,属性中带有下划线前缀的文本可直接利用GNU gettext实现翻译,这确保了全球玩家都能享受本地化带来的良好体验。 在游戏单位的设计方面,传统面向对象继承体系的局限被项目团队巧妙规避。相较于通过类继承实现各式单位,《维索诺之战》采用组合而非继承的方式。单位本身由基础class表示,类型与特性则以unit_type类管理,所有特征通过能力列表组合体现。这样的设计使单位具备多重能力互补的可能,如一个单位既能再生生命,又能隐身于森林,这在继承模型下难以优雅实现。

能力的识别和应用均硬编码于引擎源码中,确保游戏AI能针对不同能力做出合理决策,避免了完全依赖数据语言所带来的复杂性和AI适应困难。攻击种类的多样化也同样依靠attack_type进行定义,每种攻击都带有独特属性和伤害数值,丰富了战斗策略。 此外,随机分配的单位特质和可装备物品为战斗带来更多变化。特质通过WML修改单位的基本属性,如强壮单位在近战攻击时造成更多伤害,而这类改动可以具体到某种攻击方式,体现出系统在细节上的精密设计。尽管WML缺乏成为完整编程语言的灵活性,但其低门槛与足够的表现力在平衡创新与用户易用性方面成就显著。 多玩家联机功能是《维索诺之战》另一技术亮点。

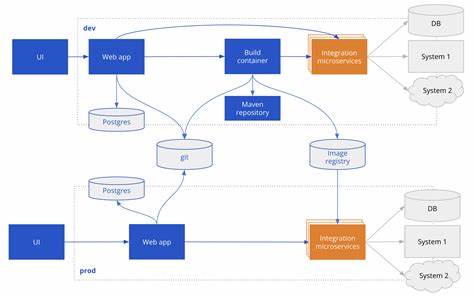

采用客户端-服务器架构,服务器仅作为命令的中继,所有游戏操作均由客户端生成对应的WML指令,保证了游戏状态的一致性并且支持完整的游戏回放。此设计简化了服务器逻辑,降低了被攻击的风险,也方便了观战功能,玩家可通过重放命令追踪游戏进程。选择不重点防范作弊,放弃复杂竞争排名系统,以社区友好为主旨,有效减少了恶意行为,形成了较为和谐的玩家生态。 在软件架构层面,模块划分清晰,诸如GUI、路径搜索、AI、地图生成等均独立成模块,方便开发者专注于特定领域的改进,减少对整体系统的影响。这种分层设计不仅支持多人同时开发和维护,也为未来系统的扩展和重构提供了可能,体现了良好的工程实践。 综合来看,《维索诺之战》的成功不仅仅源于其游戏本身的魅力,更体现了项目对开放协作、平民化参与的深刻理解。

通过技术措施降低参与门槛,赋予广大用户不依赖深厚编程技能即可贡献内容的能力,项目充分发挥了社区的创造力和热情。尽管在效率和 elegance(优雅性)上存在妥协,这种包容的设计哲学赢得了数百万下载量及丰富的用户自制内容生态。 《维索诺之战》为开源项目提供了宝贵的经验启示,即在技术与社区间找到平衡,关注真实的用户需求和障碍,施行灵活的代码与内容共享策略,是促进项目长期健康发展的关键。如今,它不仅作为一款受欢迎的战略游戏存在,更成为学习软件设计、开源文化及社区建设的重要标杆。 未来,《维索诺之战》及类似项目面临的挑战仍然是如何在技术复杂性提升与参与门槛降低之间取得更优的平衡。随着游戏内容和WML文档越来越庞大,性能优化和内存管理成为亟需解决的问题。

同时,AI智能与可扩展能力的持续改进,将进一步激发玩法创新和用户贡献活力。最终,这些开源软件的魅力不仅在于功能的丰富,更在于通过社区力量实现了知识共享与共同成长的理想。