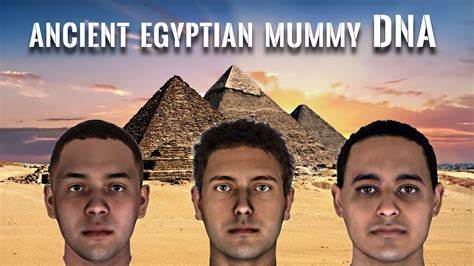

古埃及文明作为人类历史上绵延数千年的辉煌文化代表,长期以来以其金字塔、象形文字和丰富的考古遗迹吸引着学界与大众的关注。然而关于古埃及人的起源及其与周边地区的基因关系,因古代DNA保存条件限制,一直难以从基因层面得到充分解答。近年来,随着古DNA技术的突破,科学家们终于得以揭示一位生活于公元前2855年至2570年间,处于古王国时代早期的埃及成年男性的全基因组序列,这为理解早期埃及人口的基因构成提供了革命性发现。 这一名为“努韦拉特个体”的遗骸是在埃及贝尼哈桑附近的努韦拉特墓地中发现的,其独特的葬俗——被安置于大型陶罐中并填埋于岩壁墓穴里,可能促进了DNA的保存。研究团队经过多次严格的古DNA提取及测序,成功获得了该男性基因组约2倍覆盖的全基因组序列,填补了埃及早期王朝时期基因数据的空白。 通过与来自北非及近东地区的数千个现代与古代基因组样本对比,努韦拉特个体显示出主要源自北非新石器时期祖先的基因背景,大约占其基因组的77%。

这一部分代表了一类在摩洛哥古新石器时代发现的种群,与北非地区古代人群有着显著的共同起源,体现了埃及古代人与北非其它地区群体的紧密联系。这与考古学证据所支持的尼罗河流域及周边地区从新石器时代起连续发展且存在相互交流的观点相呼应。 令人瞩目的是,该个体还有近20%的基因组来源可追溯到东部肥沃月湾地区,包括古代美索不达米亚及周边的新石器文明。这一基因成分与同时期位于安那托利亚及黎凡特地区的古代人类基因相似,表明在文化交流以外,古埃及与这些远东地区之间存在着实质性的人口迁徙和基因流动。这一发现改变了传统观念中埃及人主要为本地起源且外来基因输入有限的认知,揭示了古埃及社会与近东地区的联系不只是物质文化层面,更包含了人口融合的深度影响。 该基因组中并无明显来自东非或中南非等非洲其他区域的祖先标记,排除了古埃及早期人口曾大规模受到撒哈拉以南非洲群体影响的假设。

这一点与该地区考古学与人类学证据一致,表明古埃及的基因图谱主要是北非与近东两大区域的混合,而非与撒哈拉以南非洲的直接血缘纽带。 多源祖先起源模型的建立采用了当今最先进的qpAdm统计方法,通过对比不同古代群体基因数据,准确地解析了努韦拉特个体的遗传组成比例。模型显示,北非新石器时代祖先的基因背景占主导地位,同时引入了与新石器时代美索不达米亚相关的基因构成。此外,虽有少量的黎凡特地区基因输入可能存在,但统计支持力度较弱,反映出该时期埃及的人口流动和迁徙模式具有地域及时间上的复杂性。 从古埃及对外交流的历史文献和考古资料可以看到,早在新石器时代,埃及已与肥沃月湾区域保持贸易和文化接触,例如引入驯化动植物及文字体系。这些文化元素的传播与基因流动相伴出现,提示当时人群迁徙可能支持了物质文化的传播,而非单纯的模仿和文化借鉴。

努韦拉特个体的遗骸形态学分析也支持基因学的结论。牙齿的非度量特征以及头骨的测量分析均显示出埃及与北非、近东古代样本间的生物学亲缘关系。此外,该个体的生活痕迹(如骨质关节炎和体力劳动造成的肌肉痕迹)显示其可能从事体力工作,类似于陶工之类的职业,体现出个体虽享有较高社会地位,生活条件却可能较为辛苦。 放射性碳定年和多同位素分析进一步验证了遗骸的时间和地域归属。该男性生前很可能成长于尼罗河谷的干旱热带气候环境,其饮食以陆生植物和动物蛋白为主,习惯于摄食小麦、大麦等新石器时代主食,并可能食用尼罗河中的鱼类。这些生理和饮食证据为研究古埃及古人口的生活方式和生态环境提供了辅助线索。

相比努韦拉特时期,后来的埃及第三中间期(约公元前787年至544年)个体的基因组则显示出更多来自黎凡特地区的北方基因输入,反映出后来时期中东地区人口迁移及战乱对埃及遗传构成的影响。这一点与历史上埃及与近东之间的政治动荡与文化交流相吻合,如希克索斯人的入侵和中东地区青铜时代的人口流动。 现代埃及人的基因构成则比古代更为复杂和多样,显示除了古王国及第三中间期遗传成分外,还融合了后期非洲撒哈拉以南及欧洲部分群体的遗传信号。这种杂合遗传模式说明埃及作为古今两大洲交汇之地,其人口结构经历了长期反复的流动与融合。 古基因组研究不仅拓宽了对埃及文明人口起源的理解,也开辟了技术上从极端环境中提取和分析古DNA的新路径。努韦拉特遗骸的陶罐坑葬方式为DNA保存提供了良好条件,提示未来可在类似的考古背景下加大古DNA研究力度,从而对埃及古代人口的遗传多样性与迁移历史进行更全面的解读。

此项全基因组研究突破了传统基于考古、形态学和文献的认识限制,将人类迁徙和文化交流的研究带入分子遗传层面,从而更立体地呈现出古埃及文明背后的族群动态。未来随着更多地区和时期的古埃及时期基因组数据积累,学界将能够更细腻地描绘这片尼罗河流域文明摇篮的人口历史和遗传交流网,深化对古代文明兴衰及人类多样性演变的认知。