随着移动互联网的快速发展,广告投放成为各大企业获取流量和用户的重要手段。然而,伴随广告市场的繁荣,广告欺诈行为也呈现出愈演愈烈的趋势。2025年7月,谷歌采取坚决措施,清理了352款涉嫌广告欺诈的安卓应用,背后是一场名为IconAds的复杂欺诈网络。该网络利用虚假流量和欺诈技术,制造了每日高达15亿次的竞价请求,严重扰乱了数字广告生态。深入了解此次事件,能够揭示广告欺诈的新型手段及其对全球市场的冲击。此次被下架的应用表面上多为日常实用工具,比如手电筒、文件扫描器和照片编辑类应用,给用户留下正常APP的印象。

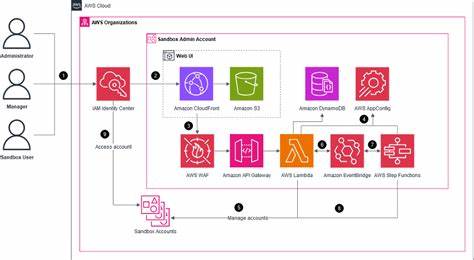

然而,这些应用的真实目的却是通过伪装和隐蔽手段,欺骗广告系统生成虚假的广告展示量。具体而言,这些应用在用户安装后隐藏自身图标,减少被用户发现和卸载的风险,同时不管应用是否在前台运行,都能在后台频繁触发广告展示。对广告主而言,这意味着他们的广告预算大量被浪费在无效流量上,广告效果虚胖且难以衡量。据美国网络安全公司HUMAN的调查,这一广告欺诈行动主要集中在巴西、墨西哥和美国,形成了横跨多个重要市场的跨国欺诈链条。虽然目前尚未有准确的经济损失统计数据,专家估计涉案广告主的损失轻易达到数百万美元规模。IconAds所采用的技术复杂且隐秘,不仅仅通过传统的点击欺诈,还使用了伪造请求(bid requests)技术,在广告竞价阶段就大量产生虚假请求,极大增加了广告网络的负担和广告预算的浪费。

这种策略利用程序化广告生态中竞价系统的复杂性,使得欺诈流量难以被即时识别和阻断。谷歌的迅速反应和果断下架行动,反映出其对维护健康广告环境的高度重视。随着广告欺诈技术的不断升级,平台和广告主也需要依靠更先进的检测和防御工具,例如机器学习技术和行为分析,来有效识别异常的流量模式和广告请求。此次事件提醒广告生态系统的各方,数字广告市场的透明度和安全性仍面临严峻考验。面对日益复杂的广告欺诈手段,广告主应加强与信誉验证供应商的合作,提高广告投放的审核标准,避免盲目追求流量和曝光率而忽视质量。消费者在下载应用时,也应警惕那些功能单一、隐藏图标且频繁弹出广告的程序,避免被卷入欺诈链条。

未来,随着AI和大数据技术的发展,防欺诈手段将进一步智能化,能够更精准地区分真实用户行为和欺诈操作,提升广告投放的投资回报率。谷歌此次下架事件不仅震动了应用开发者和广告主,也为整个行业敲响警钟。只有构建起更安全、透明和负责任的数字广告生态,才能实现广告资源的最大化利用,同时保护用户体验和市场公平竞争。广告欺诈的防治是一个持续而复杂的过程,涉及技术创新、法律监管以及行业自律多方面的协同努力。通过这次事件,我们看到加强跨国合作、共享欺诈信息和提高行业整体防御能力的必要性。此外,广告技术平台也需要不断完善自身的风控系统,对异常流量实行实时拦截和精准剔除。

谷歌作为全球最大的移动应用市场之一,其应对广告欺诈的举措将在业界产生示范效应。今后,广告欺诈行为将面临更加严格的审查,违规者将很难通过技术手段持续蒙混过关。总结来看,谷歌清理350款涉诈应用,不仅彰显了平台监管的决心,也促使广大广告主、开发者和用户共同重视数字广告的健康生态。无论是企业投放预算的效益保障,还是用户对应用安全的期待,都需要各方协力防范类此欺诈行为的滋生和蔓延。建立完善的广告欺诈监测体系,强化用户教育,推动政策法规完善,将成为未来数字广告发展不可或缺的重要部分。