人工智能的崛起不仅仅带来了技术的突破,更推动了我们思考软件开发本质的变革。安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)提出的Software 2.0概念,揭示了基于神经网络和数据驱动软件设计的全新编程范式,正在悄然重塑整个软件产业。与传统的Software 1.0相比,Software 2.0不仅仅是技术手段的升级,而是意味着软件开发理念的根本转变。传统软件依赖人工编写明确的指令代码,程序员通过代码精确定义计算机行为,完成特定任务。然而,Software 2.0则通过定义期望的行为目标,借助大量数据和深度学习网络自动“编写”程序代码。换言之,程序不再是程序员逐行编写的代码,而是经过训练得出的神经网络权重矩阵,这一过程类似于“数据编译”成最终的软件模型。

卡帕西指出,Software 2.0之所以革命性,源于其独特的开发方式和应用优势。在这一体系下,程序的“源码”不仅包括神经网络的结构设计,还包含标注规范的数据集。开发过程集中在数据的收集、清理和标注,以及神经网络架构的优化,极大地减少了传统软件开发中手动编码的需求。与此同时,大规模计算资源和高效的训练算法(如反向传播和随机梯度下降)使得程序训练过程成为可能。Software 2.0的兴起与当今科技的发展趋势密不可分。随着大数据和深度学习技术的不断成熟,越来越多复杂任务正在从人类手工编码转向机器学习模型。

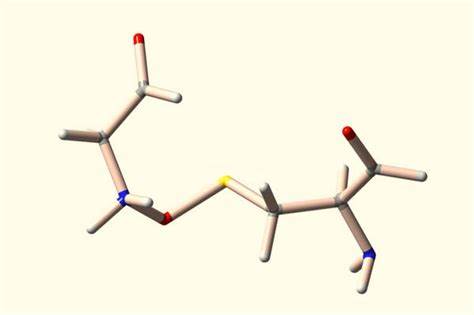

例如,视觉识别领域传统方法依赖手工设计的特征提取和分类算法,而如今依靠卷积神经网络及大规模图像数据训练的模型取得了显著突破。语音识别技术历经从高斯混合模型到隐马尔可夫模型再到纯神经网络的演变,性能不断提升且极大简化了系统架构。机器翻译也从基于短语统计的传统技术蜕变为依赖端到端神经网络的方法,支持多语言、多模态甚至无监督学习。这一转变的核心驱动力是:对复杂功能,仅凭人类逻辑编写程序不仅困难且效率低下,而通过训练神经网络,可以让计算机自动发现最优解。此外,Software 2.0带来了诸多实际优势,包括计算统一性、硬件实现简化、执行时间和内存使用的恒定性、高度可移植性与极强的灵活性。统一的矩阵乘法与非线性函数调用简化了硬件定制和加速芯片设计,推动了低功耗设备中人工智能功能的广泛普及。

恒定的执行路径避免了传统代码中的意外死循环和动态内存问题,提升了系统的稳定性和可预测性。在调优方面,通过调整网络层数和通道数即可方便实现性能与计算资源之间的平衡,而无需进行复杂手动优化。更为重要的是,Software 2.0允许多模块之间通过统一的训练及反向传播过程协调优化,实现在复杂系统中各部分协同工作的理想效果。这种端到端可微分特性是传统软件分模块设计难以企及的。然而,Software 2.0并非完美无缺。其主要挑战在于模型的解释性和可控性。

训练完成的神经网络通常是高度黑盒化的系统,难以直接解读为何会做出某种决策,这对安全、责任归属及调试构成不小的考验。此外,当训练数据存在偏见或不完整时,模型可能“默默地失败”,产生令人意想不到的错误甚至歧视性结果。对抗样本攻击也暴露了这种方法固有的脆弱性,使得模型在面对精心设计的输入时表现不佳。对于Software 2.0的编程流程,卡帕西强调了数据集的重要性以及如何通过不断积累、清理并强化训练数据来迭代改进模型。错误不再通过修改代码修复,而是通过扩充并优化训练样本解决。未来,随着Software 2.0生态的完善,我们或将看到专门针对数据集管理、模型训练、结果可视化等功能的集成开发环境出现,类似于目前代码IDE的全新形态。

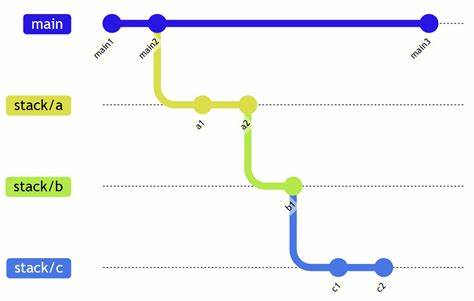

同时,关于模型的版本控制、共享部署和依赖管理等问题亟需建立与传统软件类似的体系,方便团队协作和复用。Software 2.0不仅仅是技术趋势,更是一场软件开发哲学的变革。它模糊了程序员与数据工程师的界限,将技术创新的焦点从纯手工编码转向数据驱动的智能建模。据此,未来的软件产业将经历去中心化与模块整合的新局面。科技巨头如谷歌正在积极推行“一模型统治多领域”的理念,将跨领域知识融合至单一统一模型中,全面提升人工智能的适应性和效果。展望未来,进化的Software 2.0将深度影响自动驾驶、智能家居、医疗诊断、金融风控等多个行业,推动效率提升和应用创新。

人工通用智能(AGI)的实现很可能正是在这一范式基础上展开,AI将不再是传统意义上人类代码的执行器,而是具备自我优化能力的软件系统。总之,Software 2.0不是简单的技术迭代,而是软件开发的根本革命。它将数据视为新的源代码,将神经网络作为智能构造的核心工具,带来更高效、更灵活、更强大的软件系统。我们正处在这一浪潮的起点,理解并拥抱Software 2.0,将是推动未来数字世界创新与进步的关键。