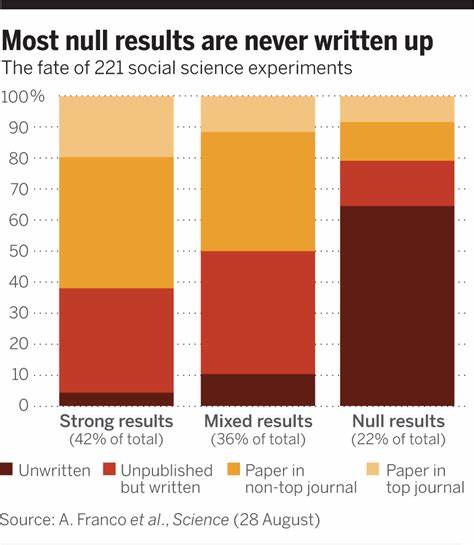

在科学研究领域中,零结果,也称为“无显著效应”的结果,指的是研究未能发现预期假设或实验操作显著影响的情况。尽管零结果对于推动科学发展具有不可忽视的价值,却长期以来面临着发表难、接受度低等困境,导致科研人员在分享这些数据时举步维艰。近年来,随着学界对科研透明性和重复性危机的关注不断加深,零结果的价值逐渐被认知,但相关挑战依然严峻。 零结果为何对科学至关重要?首先,科学研究应追求真理而不是仅仅追求显著性发现。零结果有助于消除假设错误,避免其他研究者重复无效实验,节约科学资源。它们提供了完整的知识图景,使研究的结论更加稳固和可靠。

此外,零结果对于元分析和系统评价至关重要,只有将所有结果纳入分析,才能避免发表偏倚,确保研究结论的科学性和公正性。 然而,在现实的学术环境中,零结果常被视为“无趣”或“失败”,这直接影响了其发表概率。科研评价体系往往偏重于创新和突破性成果,导致研究人员更愿意投入资源于有可能产生显著效应的实验,而零结果则面临被忽视或抛弃的风险。由此产生的发表偏倚不仅影响科学文献的完整性,也扭曲了学术认知。 此外,零结果往往很难获得期刊的青睐。大多数高影响力的学术期刊倾向于发表积极发现,零结果不仅阅读率较低,且被认为对期刊影响因子的贡献有限。

这种现象使得研究人员即使得到了零结果,也常选择不投或难以投稿成功,形成“沉没的数据池”,对学术公开透明造成阻碍。 同时,科研人员也担心经历声誉风险。零结果可能让同行误解为实验设计不足,能力欠缺或研究方向错误,这种潜在的负面评价使得许多研究人员选择隐瞒或忽略零结果。此外,研究经费和职位评审等方面也往往青睐有积极成果的研究者,零结果成为职业发展的隐形障碍。 针对上述问题,科学界正在推动多方面的改变。开放获取期刊和专门收录零结果的出版平台如雨后春笋般涌现,为零结果提供了新的发表渠道。

这些平台不仅提高了零结果的曝光度,也促进了学术的全面和均衡发展。同时,科研评价体系正逐步调整,有机构倡议将科研质量和透明度纳入考核标准,而非单纯的创新性和显著性成果。 此外,鼓励数据共享和预注册研究设计成为提升零结果发表的重要策略。通过预先注册实验方案,保证研究过程的透明和可追踪,即使结果为零,也能被科学共同体认可其科学价值。开放数据平台使得零结果能够被他人访问和利用,促进再分析和后续研究,进一步凸显其重要性。 教育和文化层面的变革同样关键。

加强对科研人员的培训,增强他们对零结果科学价值的理解,改变对零结果的负面认知,有助于营造包容失败、多元结果的科研氛围。资深科学家和期刊编辑的引导作用不可忽视,他们的认可能极大改善同行对零结果的态度和接受度。 总的来说,零结果作为科学研究不可或缺的一部分,其价值正在被重新认识。尽管发表零结果目前仍面临诸多挑战,但通过制度、平台和文化多管齐下的努力,有望逐步打破现有壁垒。科研的最终目的是揭示真实世界的规律,而不仅仅是追逐正面惊喜。只有完整地记录和传播所有科学发现,无论结果如何,科学才能走得更远,发展得更稳健。

科研界应当携手推进零结果的发表和应用,让科学变得更加公开、真实和可信。