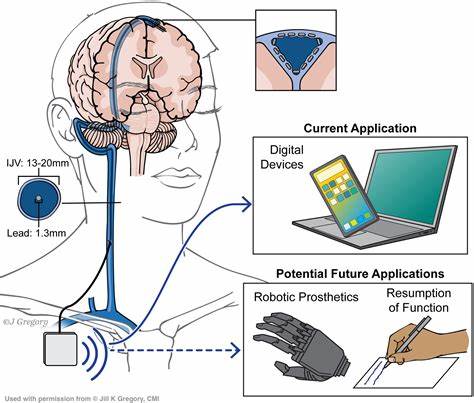

在信息技术日新月异的时代背景下,非人类身份(Non-Human Identities,简称NHI)正在企业数字资产管理中扮演着愈发重要的角色。与传统的人工身份相比,机器身份包括服务账户、API密钥、自动化机器人以及工作负载身份等,数量已远远超越人工身份,成为企业基础设施和业务运行的关键支柱。然而,企业在管理这些非人类身份时,普遍存在着“看不见”的盲点和安全漏洞,成为潜伏的安全威胁来源。本文深入剖析非人类身份所带来的安全挑战及其应对之道,帮助企业领悟如何有效管控这一新兴的安全风险。非人类身份数量的爆炸性增长给企业安全管理带来了巨大压力。根据相关调研,机器身份与人工身份的比例高达100:1,这使得机器身份的安全成为攻防双方的焦点。

尽管人类身份管理已较为成熟,拥有专门的工具、框架和安全最佳实践,但面对数量庞大的机器身份,传统安全手段显得力不从心。缺乏统一的管理和全面的可视化,使得机器身份易被忽视,造成凭证遗留、权限过度、一旦泄漏后难以快速响应的“僵尸”秘密泛滥。秘密信息的蔓延加剧了攻击面。秘密信息指的是API密钥、服务凭证、证书等隐藏在代码库、持续集成/持续交付(CI/CD)管道、云环境乃至于票务系统中的关键凭证。GitGuardian的研究显示,2022年在公开代码库中检测到的70%有效秘密在三年后仍未失效,这段长期的暴露期极大提高了企业的风险敞口。历史上的多起重大安全事件,如美国财政部、丰田汽车和《纽约时报》数据泄漏攻击,都与机器身份凭证的泄露密切相关。

令人担忧的是,传统安全边界已无法覆盖非人类身份的所有活动环境。秘密信息的分布既广且散,安全团队面临难以全面监控的巨大挑战。全球安全框架对非人类身份风险的重视日益加深。最新发布的OWASP 2025年非人类身份风险榜单中,“秘密泄露”位列第二位,强调被泄露凭证是超过80%安全事件的元凶,呼吁企业采用全生命周期的机器身份安全治理策略。常见的传统秘密管理工具虽然能够安全存储密钥,但远不能胜任完整的非人类身份安全保障任务。它们难以发现“保险库”外的秘密,缺乏在权限上下文中的灵活分析,也不能自动化应对凭证泄露或滥用的紧急处置。

GitGuardian的实际数据表明,使用传统秘密管理工具的代码库中,秘密泄露率反而较未使用者略高,这主要因为它们往往托管着更加敏感的信息,提升了风险暴露的概率。面对复杂多变的非人类身份环境,企业亟需构建一套统一且智能化的身份访问管理(IAM)战略,强化安全治理能力。这种战略不仅涵盖传统的秘密存储,更应整合自动化发现、权限管理、持续监测、快速响应和证书轮换等功能,为DevOps及站点可靠性工程(SRE)团队赋能,从而有效降低机器身份风险,提升整体安全态势。自动化的发现和清点是实现有效管理的基石。非人类身份隐匿于各种技术栈的角落,从代码库到各种系统接口,人工手动追踪已不切实际。借助先进的安全平台,可以实现对分散环境中秘密和身份的持续扫描及实时清单构建,结合上下文数据进一步丰富资产视图,为策略制定和执行提供科学依据。

在身份的启用与权限配置环节,标准化和自动化流程至关重要。统一的平台能够通过一致的授权策略,确保最小权限原则得到贯彻执行,避免人为失误导致的权限膨胀,保障新投入运行的机器身份从第一天起即被妥善管理。持续的监控体系同样不可或缺。机器身份跨多个系统运行,日志各异且碎片化。通过数据汇聚和统一分析,借助异常行为检测及智能预警,安全团队可以更快洞察风险,迅速响应可能的安全事件,阻断攻击链条。令凭证保持最新状态的轮换与修复机制,是降低长期暴露风险的重要举措。

自动化集成既支持与现有秘密管理方案的无缝对接,又能够基于使用情况和权限信息优化轮换周期,减少潜在系统宕机风险,保障业务连续性。同时,废弃或不再使用的机器身份应被及时清理,避免“僵尸”身份成为攻击便利点。在合规与安全框架层面,行业标准如PCI DSS 4.0及NIST均强化了对机器身份的治理要求,推崇零信任架构理念,强调最小权限、安全 onboarding和持续监测的必要性。依托满足这些标准的安全平台,企业才能确保在高速发展中满足监管要求,保障数字资产的安全防线不被突破。总之,非人类身份安全管理的复杂性和重要性不容忽视。信息化管理的未来已经从单纯的人为身份保护,过渡到兼顾机器身份的全方位安全治理。

未雨绸缪的安全策略,可帮助企业有效预防重大数据泄露事件及运营中断风险。通过引入集成化且智能的NHI安全平台,企业**能够实现全面的秘密发现、权限管控、行为监测以及自动化治理,构筑现代数字化安全的基石。未来,机器身份安全将成为企业整体安全框架的重要组成部分,其管理水平的高低直接关系到企业数据安全与业务韧性。各级决策者和安全团队应正视这一挑战,尽早部署系统化的治理策略,推动非人类身份安全管理迈入新时代。