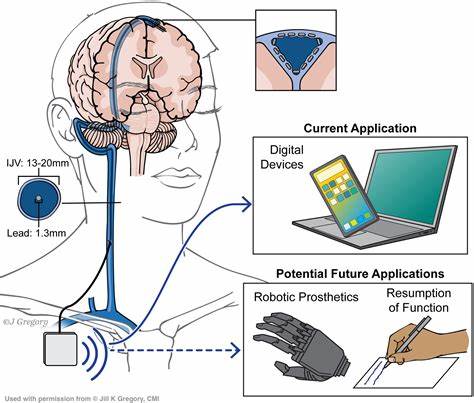

脑机接口,作为连接人脑与外部设备的技术桥梁,正以前所未有的速度改变着医疗、通讯和人机交互的格局。它通过监测和解读大脑神经元的电活动,将人类的意念转化为操作指令,使得瘫痪患者能够重新控制计算机、假肢甚至是实现语言表达。随着近几年科学研究的加速、资本的涌入以及人工智能和机器学习的突破,脑机接口技术正站在临床应用的关键节点上。未来五年内,有望迎来首批通过美国食品药品监督管理局(FDA)批准的脑机接口系统,标志着这项技术走进大众生活的重要一步。 脑机接口的历史可追溯到上世纪20年代。当时,德国精神科医师汉斯·伯杰成功记录了人类脑电图(EEG),将脑电活动非侵入式地呈现出来。

尽管EEG技术发展迅速并广泛应用于神经疾病诊断,但其信号分辨率有限,难以满足脑机接口对于高精度神经信息的需求。1973年,计算机科学家雅克·维达尔首次提出“脑机接口”这一概念,预示着人脑信号有可能直接控制外部机械设备。然而,早期依赖EEG的系统在实际操作中表现不佳,科学家逐渐转向植入式电极,以获得更加精确的神经信号。 植入式脑机接口的里程碑之一是1990年代爱尔兰神经病学家菲利普·肯尼迪研制的神经养护电极。这种设计促使神经元或其突起生长入电极内腔,实现稳固的电信号采集,为锁定综合症患者恢复光标控制功能奠定基础。进入21世纪,脑机接口技术经历了跨越式发展。

2004年,BrainGate项目完成了首例人体临床试验,瘫痪患者马修·纳格尔借助植入的犹他阵列控制计算机屏幕上的游戏,开启了脑机接口在神经康复领域的应用新时代。 犹他阵列由96根微型电极组成,能够精确捕捉单个神经元的电活动信号。通过复杂的机器学习算法,这些信号被译码成具体的运动指令,实现对电脑光标或假肢的实时控制。BrainGate实验的成功不仅赋予患者日常沟通自主权,更激发了全球范围内众多科研机构和企业的兴趣,推动技术不断迭代更新。 近年来,以埃隆·马斯克创立的Neuralink为代表的新兴企业攻克了无线传输和全植入式装置的技术难题。传统的犹他阵列需要通过头骨上的端口连接外部设备,存在感染风险和机械不便。

Neuralink的系统则实现了完全植入式方案,神经信号通过无线方式传输至译码器,极大提升了患者的生活便利性。首位Neuralink植入者诺兰·阿伯格凭借这一技术,能够轻松发送邮件、玩游戏,甚至进行连续的思考输入,显著改善了生活质量。 除了运动控制,语音解码也成为脑机接口研究的热点领域。2024年发表在《新英格兰医学杂志》上的研究报告中,一名患有渐冻症的患者凯西·哈雷尔借助植入的脑机接口顺利实现了语音交流,这对于无法言语的患者意义重大。系统使用多个微电极阵列捕捉哈雷尔大脑控制发声的信号,结合先进的语言模型进行译码和语音合成,实现了高达97%的准确率。短暂的训练就能显著提升识别效果,技术突破令人振奋。

不仅限于辅助通信,脑机接口也正用于恢复被疾病或外伤剥夺的肢体功能。研究人员将接口与肌肉电刺激结合,构建所谓的“双重神经绕过”系统。瘫痪者通过脑机接口发出运动指令,驱动佩戴于肢体的电极刺激肌肉促进收缩,实现肘部和手部的自主移动。这种技术利用神经可塑性,促进大脑与肌肉系统的功能恢复,正朝着既辅助又治疗的方向发展。 然而,脑机接口技术仍面临多种挑战。包括长时间设备稳定性的保障、电极材料的生物兼容性以及译码器对信号的准确解读等都需要继续攻克。

培训过程复杂且耗时,日常使用的友好度尚待提升。研究团队通过汇聚多位受试者数据,试图建立“超级译码模型”,以降低每位新用户的训练门槛。与此同时,隐私与伦理问题也成为不可回避的话题,如何保护用户数据安全、规避技术滥用,将是未来发展的重点之一。 从未来视角展望,脑机接口有望不仅限于运动和语言辅助。随着技术成熟,深入大脑更深层区域的高通道数接口或将应用于治疗精神疾病、神经退行性病变,甚至实现情绪调节和记忆增强。市场规模巨大,潜力无限。

人工智能与硬件进步的融合,将进一步促进脑机接口向更广泛的医疗领域渗透。 脑机接口不仅代表了科技的前沿,更关乎无数残障群体的生活质量提升。它赋予人们自主权和尊严,让那些曾被疾病禁锢的身体重新获得自由。成功的案例和技术突破正让世界看见一线希望。距离全面临床推广的步伐已近,再不久,我们将迎来人与机器共生的新时代,让科技真正服务于人类的福祉。