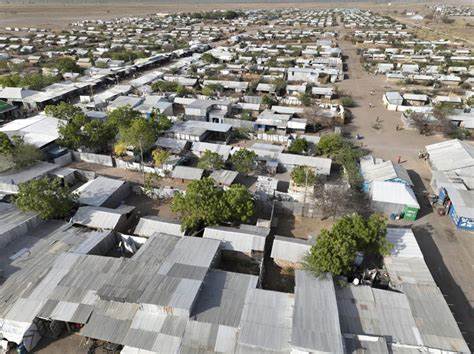

肯尼亚首都内罗毕的基贝拉贫民窟是东非最大的非正规居住区,也是全球最大的贫民窟之一。这里生活着数十万贫困人口,拥挤、卫生条件恶劣,而贫穷和失业率居高不下。基贝拉的这些条件为艾滋病毒(HIV)的传播和感染创造了温床。根据最新数据,基贝拉的艾滋病毒感染率约为12%,远高于肯尼亚全国平均水平。令人担忧的是,许多感染者因生活所迫,不得不放弃服药,背后原因的核心竟是食物短缺导致的饥饿问题。 在基贝拉贫困且生活环境极为艰苦的人群当中,食物安全成了影响艾滋患者坚持服药的关键因素。

抗逆转录病毒药物(ARVs)需要与食物同服,以减少药物对胃肠道的刺激副作用。然而,许多患者的日常饮食都无法保障即使是一顿饱饭,空腹服药引发的身体不适使他们宁愿选择放弃治疗。一旦治疗中断,病毒复制能力恢复,会迅速导致身体免疫力下降,病情恶化,而这不仅危及患者本人生命安全,也增加病毒传播风险。 基贝拉的经济困境是艾滋病抗药性和传播难以控制的根本原因之一。高失业率和贫困使得人们无法保证稳定的收入和饮食。许多家庭甚至无法负担基本的营养需求,更不用说支持长期的抗病毒治疗。

对这些人而言,药物副作用如恶心、呕吐和腹泻在无食物的情况下尤为严重,有时药物反而成为负担而不是救命稻草。 在基贝拉,有像玛玛·丽塔这样的社区志愿者,她通过自己种植的蔬菜为艾滋患者提供食物支持。玛玛·丽塔感染艾滋病毒已超过20年,她深知药物治疗与营养之间的密切关系,因此长期致力于用有限资源帮助身边的艾滋患者。她的故事折射出很多社区自发形成的支持机制,然而这些努力仍远远不够,无法填补因全球资金缩水带来的援助缺口。 国际社会对艾滋病防治的投入近年来遭遇资金压力,尤其是像美国总统紧急计划抗艾滋(Pepfar)这样的主要资助项目面临政策和财政不确定性。过去数十年,Pepfar投资肯尼亚数十亿美元,为数百万艾滋患者提供了药物和支持服务。

但由于美国国会未能及时续拨资金,相关项目的延续性与覆盖范围受到严重影响,导致国内非政府组织的援助能力大幅下降。 基贝拉的艾滋患者,如年轻母亲西坡拉·阿琴,曾经因为缺乏食物而多次中断治疗。西坡拉现已成为社区内的“艾滋战士”,她主动走访同伴,提醒服药的重要性,并分享在困难环境中维持健康的方法。她的经历揭示了患者面对的双重压力:不仅要对抗病毒,更要抗争生活中的贫困和饥饿。 一些慈善机构尝试通过为贫民窟提供食物援助和创业支持缓解患者的困难。例如扶持社区居民制作手工皂或小型生意,帮助他们获得微薄收入维持生计。

尽管这些项目在一定程度上缓解饥饿问题,但由于资金不足,覆盖面和持续性依然有限,远无法满足庞大需求。 医学界对此也提出了新的治疗方案探索来降低依赖患者饭后服药的难度。肯尼亚与南非、乌干达等国共同试验的新型注射式抗逆转录病毒药物,即每两个月注射一次的长效抗艾滋治疗,可能极大改善服药依从性,减少因饥饿和药物副作用而弃药的情况。这种革命性的治疗模式为贫困社区带来新的希望,有望提升治疗效果,控制病毒传播。 与此同时,肯尼亚政府也意识到问题的严重性,并表示将增加对艾滋病项目的资金投入,填补国际援助退出后的空缺。近年来,政府已经在抗病毒药物供应、社区检测和预防项目上投入了资金,还积极参与区域联合行动,力求在2027年前实现艾滋病毒的有效控制。

然而,解决基贝拉及其他贫困社区艾滋患者弃药问题,不能仅靠药物和少数政府行动,还需要系统改善贫困、食物安全和社会保障。同时,应加强社区教育,消除误解,鼓励患者坚持治疗,并通过增强经济赋权帮助患者实现自我维持。 基贝拉的现实是非洲许多贫困地区艾滋病控制工作面临的缩影。饥饿与疾病形成恶性循环,凸显了健康与社会经济状况的交织。在全球抗艾斗争进入新阶段的今天,唯有跨领域协作、多方持续援助,才能打破这一困局,实现2030年终结艾滋病毒疫情的宏伟目标。基贝拉的艾滋患者正等待社会给予他们不仅是药物,更是生存的希望和尊严。

。