2023年,微软公布了一起备受关注的安全事件:由中国支持的黑客组织“Storm-0558”成功窃取了微软用于保护消费者电子邮件账户的关键数字签名密钥。这把“电子邮件王国的数字骨架钥匙”,不仅允许入侵者获取Outlook.com等服务的消费者邮箱,还进一步突破防线,访问了包含美国政府官员在内的企业及政务邮箱。此次事件的披露引发了网络安全领域的广泛震动,同时暴露出大型科技公司在面对先进持续威胁(APT)时所面临的复杂困境。 事件的根源可追溯至2021年4月,微软的一套用于消费者邮箱签名的高隔离系统发生崩溃。为了排查故障,系统意外生成了一个快照镜像,而这份快照中含有完整的签名密钥。然而,微软自动化的安全扫描未能识别出这段密钥的存在。

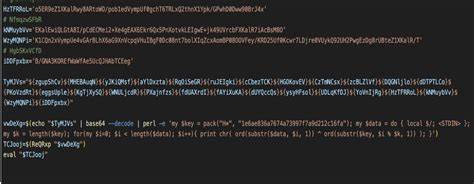

这一错误导致快照随后从高度隔离的生产环境被移至连接互联网的企业调试环境,以供工程师分析。遗憾的是,无论是自动扫描的失效还是流程设计的缺陷,都未能及时拦截这份关键密钥的暴露。 更加棘手的是,入侵者利用复杂的攻击手法成功渗透微软内部网络。据微软透露,黑客通过“令牌窃取恶意软件”入侵了一名微软工程师的企业账号。令牌窃取是一种绕过传统密码及多因子认证保护的先进攻击技术,攻击者借此获取了工程师的会话令牌,从而在不需密码的情况下访问内部调试环境。具体入侵路径仍然存在不确定性,微软虽未提供详细日志佐证,但将其视为最有可能的窃密源头。

令签名密钥被窃可谓重创微软的邮箱安全防线。更令人震惊的是,微软的邮件系统未能严格执行密钥验证,导致企业邮箱系统错误地接受了使用消费者密钥签发的安全令牌。这使得黑客轻松绕过多层安全检查,访问了多个政府部门和企业的敏感邮箱。此漏洞暴露出微软内部安全机制中的缺陷,亦对全球云服务平台的身份认证策略敲响警钟。 该事件不仅仅反映的是一次单点失误,背后映射的是当今企业网络安全的多重挑战。首先,复杂的调试和故障排除流程在现实环境中难以完全规避泄漏风险。

将生产环境的关键系统快照迁移至联网的调试环境,本身便埋下了安全隐患。其次,当前自动化安全扫描技术在发现高隐蔽性凭证时仍存在盲区,亟需更先进的检测机制。最关键的是,端点安全策略和网络访问控制不可忽视。即使拥有先进防护工具,若对工程师账户和资产的保护不到位,整个防御体系同样脆弱。 此外,令牌窃取恶意软件的泛滥进一步凸显了传统身份认证安全的不完备。攻击者借助钓鱼邮件、恶意链接等手段,成功获取会话令牌以实现长期、不被察觉的潜伏。

此次事件与去年Lapsus$黑客组织入侵Uber,以及CircleCI和LastPass的安全事件如出一辙,显示攻击者们正不断演化,绕过密码和多因子认证,盯上了身份令牌这一新的攻击目标。 微软的回应显示出了对安全细节的深刻反思。公司承认,这起泄露和入侵事件暴露了多项关键安全不足,且相关责任不应单纯归咎某一位工程师。相反,真正的根本原因在于整体网络安全政策和流程未能有效防止最复杂的攻击。微软正着手补救漏洞,强化验证和访问控制,增加自动化扫描能力,并加强对工程师设备和账户的保护。 在长远视角下,此次事件为整个行业敲响警钟。

云服务和电子邮件作为全球政务和企业通信的核心基础设施,一旦关键身份认证机制遭受破坏,损失无法估量。企业需全方位提升身份认证的安全性,包括完善密钥管理和验证机制,部署强大的行为分析和异常检测,以应对高级持续威胁。同时,端点安全和零信任架构的推行显得尤为重要。 同时,事件也促使关于网络安全责任和信息透明度的讨论愈发激烈。微软迟至两年后才详尽解密这起泄露事件,令人质疑科技巨头是否应更早公开细节,协助全球安全社区应对相似威胁。行业专家呼吁建立更高效的安全事故通报机制,强化合作与信息共享,共同提升整个网络生态的防御能力。

美国政府和多家受影响的机构,虽然尚未全面公开涉及的邮箱和用户名单,但预计会深挖其中泄露的敏感信息可能带来的外交和安全影响。美国网络安全审查委员会已宣布将对此事件展开更深入的调查,探讨云端身份认证基础设施存在的系统性风险。 综合来看,微软电子邮件签名密钥泄露事件实现了黑客攻击技术与系统设计缺陷的双重暴露。它体现了当代网络安全防护的艰巨性及持续演进的威胁环境。企业和公共机构在享受数字化带来便利的同时,须不断增强风险意识,更新安全策略,通过技术革新和流程优化,构筑更坚固的安全壁垒。这场发生在全球瞩目焦点的安全风暴,也提醒我们:即使是最先进的科技巨擘,也难以做到十全十美,真正的安全永远需要警惕、持续投入及多方协作。

随着数字世界的不断扩大融合,类似“电子邮件王国钥匙”被盗的事件或许不会是个例。只有全面提升身份管理和访问控制能力,推动零信任安全架构,并加强端点防护与用户行为监控,才能有效遏制类似攻击。未来的网络安全建设须更加注重系统级协同和全生命周期保护,从源头阻断潜伏风险。 本次事件为所有依赖云服务的组织提供了宝贵教训,警醒大家不断审视和检测自身安全盲点。回望整件事件的经过可见,现代高科技公司的安全防线虽层层严密,却依然可能因单点失误而崩溃。未来,安全不仅是技术层面的问题,更是组织文化与安全意识的综合体现。

只有从根本提升安全治理体系,才能在这场永无止境的网络安全战役中取得主动权。