洛杉矶,这座以阳光、电影工业和多元文化著称的城市,近年来却已成为美国乃至全球无家可归问题最为严重的城市之一。无论是在繁华的市中心Skid Row街区,还是在高速公路下方的临时帐篷营地,成千上万的人们长期生活在街头,成为城市发展阴影下的群体。洛杉矶无家可归危机的发展并非偶然,而是多种历史、社会和政策因素交织的结果。探究其背后的复杂原因,有助于理解这一问题的根源,寻找切实可行的解决方案。作为美国家庭、个人流动性和城市规划的缩影,洛杉矶无家可归状态的激增揭示了美国社会经济结构中的深层次挑战。早在20世纪70年代末,洛杉矶的无家可归情况就开始显现端倪。

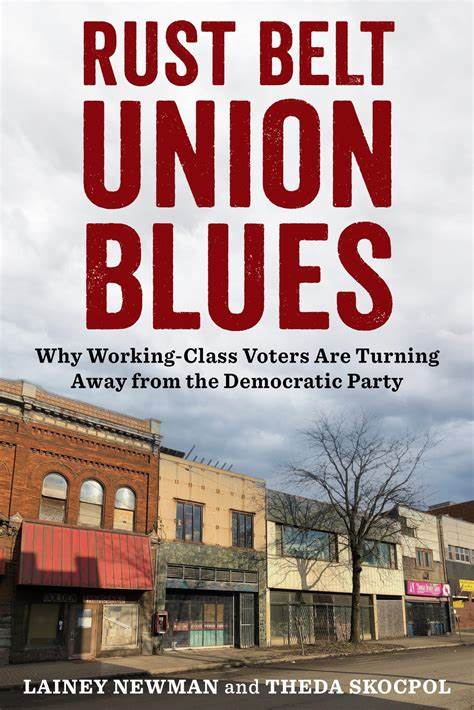

当时,位于市中心的一些低价旅馆和仓库逐渐被改造成廉价单间出租房(SROs),成为无家可归者和低收入人群的临时栖息地。然而,公共住房建设的停滞及旧有廉租房的拆除,使得住房资源迅速减少。与此同时,工厂和制造业的工作岗位大量流失,特别是汽车与轮胎工厂关闭,导致中低技能劳动力的就业大幅减少,这对黑人与拉丁裔社区的冲击尤为明显。物价的持续上涨,尤其是住房费用的飞涨,进一步压迫了弱势群体生存空间。随着住房供应不足,洛杉矶的人口增长也受到限制,城市土地使用容量从设想的1000万人缩减到不足400万人,这种“慢增长”政策加剧了住房紧张的局面。1978年加州通过的第十三号提案极大削减了财产税,虽然减轻了部分固定收入者的负担,但也导致地方政府财政减少,无力提供足够的社会服务和住房援助。

1970年代,重要的司法判决如美国最高法院对流浪罪的废止使得警方无法再通过拘捕流浪者来缓解街头无家可归现象。与此同时,加州精神病院的大规模关闭,虽然意在推动社区心理健康服务的发展,实际却使许多精神疾病患者失去长期照护,部分流落街头。里根州长时期的相关预算削减更是加剧了这一状况。尽管精神健康问题和药物滥用广为人知,但研究显示,无家可归者中只有部分是精神病患者,许多人的困境源自经济贫困和住房不足。洛杉矶的无家可归问题不能简单归咎于个人短板,更是整个社会结构、经济政策和城市规划的复杂产物。警察部门长期承担着处理无家可归人群的任务,但他们并非社会工作或精神健康专业人员。

洛杉矶警察局针对无家可归者的“破窗理论”执法和驱赶行动虽在一定时期内频繁发生,却未能根本解决问题,反而加剧了社会矛盾。24小时处罚和不断的驱赶使得无家可归者流离失所,帐篷和临时居所时常被没收,生活空间极度受限。法律层面对无家可归的限制也经历了起伏。2018年,联邦第九巡回上诉法院判决,在无足够收容所的情况下,禁止对露宿街头的无家可归者实施惩罚;然而2024年美国最高法院推翻此判决,城市得以清理街头帐篷,但没有同时解决可供住宿的充足问题。住房短缺是洛杉矶无家可归危机的核心。历史上,大规模经济适用房的建设曾被反对,冷战时期对公共住房的污名化使得市政住房项目在1950年代后逐渐停摆。

城市快速扩张伴随着种族隔离和排斥政策,洛杉矶的黑人、拉丁裔等少数族裔长期被限制居住在部分区域,住房条件恶劣且供不应求。20世纪下半叶,城市规划和高速公路建设频繁劫掠低收入社区,摧毁了大量原有住房。这种政策性拆迁与“名利场”发展形成鲜明对比,廉价住房日趋消失,住房成本持续飙升。仅20世纪70年代后期到80年代,洛杉矶房价和租金的快速攀升,远远超出中低收入群体的承受范围。贫困家庭不得不挤居简陋的车库,合租甚至流落街头。根据统计,2023年洛杉矶县无家可归人口超过7.5万,其中许多是长期面临住房困境的居民。

短期住房计划如提议和实施的“永久支持性住房”,尽管数目不断增加,仍难以满足巨大的需求。资金巨额投入却常常因建设成本高昂、管理复杂等问题难以快速见效。无家可归人群中的精神健康和药物滥用问题也加重了社会治理的难度。其中,芬太尼等致命性药物的泛滥导致无家可归者中毒身亡人数激增,成为他们死亡的主要原因之一。连年增长的无家可归数字和伴随的社会问题,引发了政治界和公众的强烈关注。洛杉矶几任市长和州长均将无家可归危机列为优先事项,推出“Bring LA Home”等计划,筹集数十亿美元资金建设住房、设立医疗和心理援助服务。

但成效有限,主要原因在于供应与需求之间巨大缺口、政策执行难度和居民反对情绪等因素。无家可归问题体现的不仅是住房问题,更涉及经济公平、精神健康、社会包容以及公共管理多方面的挑战。解决方案需要综合改革,既要推动高效的住房建设,保障低收入者居住权利,也要在卫生与心理健康领域投入更多资源;执法部门需转变角色,不仅仅依靠惩戒,更需与社会服务机构协调合作。公众意识的提升和去污名化也至关重要。未来,洛杉矶能否扭转无家可归趋势,建立一个更有包容性和支持性的城市环境,将成为检验城市治理能力和社会文明水平的标尺。它不仅关乎数万平民的基本权利,也关乎整个大都市的未来发展和宜居性。

在全球城市化浪潮中,洛杉矶的经验警示着世界各地:无家可归危机绝非孤立现象,而是系统性社会问题,需要跨部门、多维度、以人为本的长远思考和切实行动。