在现代软件开发中,类型系统扮演着极其重要的角色。它不仅仅用于定义变量的数据类型,更是保证代码安全性和健壮性的关键工具。然而,许多开发者在实际编码中往往忽视类型系统的潜力,导致因类型混淆引发的各种bug屡见不鲜。特别是在大规模、复杂的项目中,简单的数据类型如整型、字符串或者UUID被随意复用的情况极易引起逻辑错误,影响系统的稳定性和准确性。为了提升代码质量和减少潜在错误,合理利用类型系统,为每种不同含义的数据定义专门的类型,已经成为一种被越来越重视的最佳实践。 类型混淆是许多程序错误的根源。

例如,当程序中使用一个字符串表示用户ID,而同一字符串被错误地用作账户ID时,程序很可能因为缺乏严格的类型区分而无法在编译期发现这类错误,这些错误往往会在运行时暴露,导致安全漏洞或数据一致性问题。另外,当函数需要接收多个同类型的基本数据(如三个整数参数)时,如果调用者把参数顺序搞混,也会产生难以排查的错误。这些问题频繁地在各类项目中出现,给开发和维护带来了不必要的风险。 为了规避以上难题,最有效的方法就是利用语言丰富的类型系统,定义专用的类型,从而为数据赋予明确的语义。通过给每个具有不同含义的数据定义不同的类型,即使底层依然是相同的基本类型,编译器也能基于类型不同而拒绝错误的赋值或传参操作。这不仅极大减少了潜在的逻辑错误,还使代码的可读性和维护性提升,开发人员可以更准确地理解每段代码意图和约束。

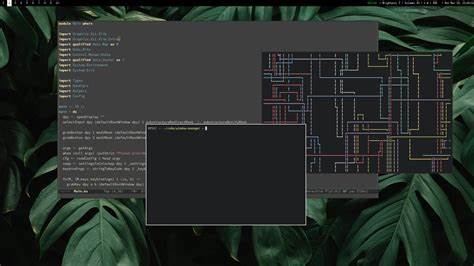

以Go语言为例,可以通过类型别名或自定义类型实现对原始类型的封装。假设系统中有用户ID和账户ID都用UUID表示,若直接使用uuid.UUID类型,那么在调用需要用户ID的函数时,任意一个uuid.UUID值都能被接受,却无法区别它到底代表的是哪一种ID,增加了调用错误的风险。通过定义独立的UserID类型和AccountID类型,这种错误能够在编译阶段被阻止,程序员无法把账户ID类型的变量传入只接受用户ID的函数,从而杜绝相关的类型混淆。 除了ID等标识符类型以外,测量单位也是类型区分的典型应用场景。以气象计算领域为例,温度可以用摄氏度(TempC)或华氏度(TempF)表示,但两者的单位和数值体系完全不同。如果简单地用float64代表温度,很容易发生单位混用的错误。

通过为不同单位定义独立类型,并构建显式的转换方法,不仅让程序逻辑更加清晰,也使得编译器能够辅助开发者避免单位错误。甚至可以进一步利用类型系统防止参数次序混淆,比如同一个函数若需要两个不同类型的温度参数,类型的严格区分能确保参数位置和类型均正确。 这种做法带来的最大好处是软件的鲁棒性显著提升。编译器在代码构建阶段就能捕获大量类型相关的错误,减少了运行时因类型误用导致的意外行为。此外,类型定义还可嵌入额外的业务语义,方便团队成员理解和遵守代码规范,有助于形成统一、严谨的开发标准。虽然为每个业务实体创建专门的类型可能增加初期编码的工作量,但长期来看,降低了维护成本和错误排查难度,是一种极具价值的投资。

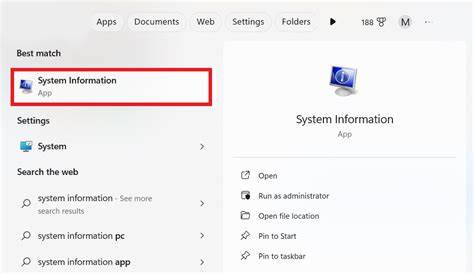

在实战经验中,如Chris Dzombak在其博客中提到的,合理利用Go语言的类型系统建立的类型层级极具示范意义。在他负责的libwx项目中,所有气象测量数据都严格定义特定类型,且包含了相互转换的接口和方法。此举极大地减少了混用类型引发的算法错误,提高了代码的可读性和安全性。无论是定义ID类型还是物理量单位类型,这种方法都值得其他项目借鉴。 实现专用类型的过程其实并不复杂。以Go语言为例,可以直接使用“type 新类型名 原类型名”语法创建强类型别名。

例如,type UserID uuid.UUID就定义了一个基于UUID的用户ID新类型。接着在函数定义中使用这些特定类型的参数,编译器便会严格阻止类型混淆。即使不同类型的底层结构相同,它们仍然被视为不同的类型,保证调用安全性。更进一步,可以在这些类型上定义相关的方法,提供更丰富的业务逻辑支持,形成更符合领域模型的代码架构。 这种类型系统的充分利用并非Go语言所独有,其他强类型语言如Rust、Swift、Kotlin等也支持类似的类型封装和别名机制。只要开发者能认识到类型系统提供的潜力,勇于突破只用基础数据类型进行操作的习惯,就可在各类编程项目中显著减少因类型混乱导致的缺陷。

总结来看,软件开发中保持不同数据概念的类型隔离十分必要,这不仅防止了常见错误的发生,还提高了程序结构的清晰度和业务逻辑的表达力。对每个重要的业务实体定义专用类型,同时利用类型系统在编译阶段进行严格检查,是提升代码质量和维护效率不可或缺的重要环节。开发者们应当充分发挥类型系统的力量,将类型安全视为团队协作和软件演进的重要保障。只有这样,才能构建出更稳定、安全且易于扩展的软件系统,满足当今复杂应用环境的多样需求。