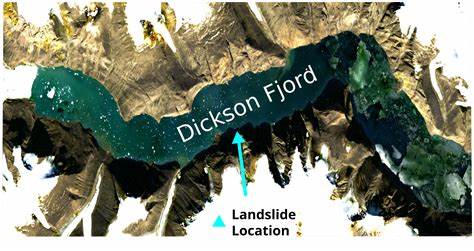

近年来,随着全球气候变暖,北极地区的冰川融化速度显著加快,随之而来的地质和海洋现象不断引起科学界的高度关注。格陵兰,作为世界第二大冰盖所在地,其冰川消融不仅影响全球海平面,更在隐藏着一些极端自然灾害的秘密。2023年9月,一种异常的全球地震信号引发了科学家的探究,这种信号每隔约90秒出现一次,持续了九天,并在一个月后再次发生。经过长达近一年的研究,两项来自牛津大学的科学研究证实,这种神秘信号源自格陵兰东部峡湾发生的两次巨型海啸。该海啸由该地区冰川融化引发的山体滑坡激发,巨大海浪被峡湾地形困住,形成了摆动不止的驻波,亦称为“涌潮”,引发了远方检测站探测到的周期性地震波。此前,由于技术限制,人类未能直接观察到这种被困波浪的存在,甚至当时前往峡湾调查的丹麦军舰也未曾捕捉到波浪迹象。

传统卫星海洋测高仪存在观测时间间隔长、数据仅限于卫星轨道下方一维剖面的问题,因此难以绘制出极地狭长峡湾中复杂海面水位变化的全貌。直到2022年12月,伴随全新地球观测卫星“地表水与海洋测高”(Surface Water Ocean Topography,简称SWOT)的升空,这一领域迎来了技术革命。SWOT装备的先进Ka波段雷达干涉仪(KaRIn)利用两根相隔十米的天线,协同测量返回的雷达信号,能够绘制宽达50公里、分辨率可达2.5米的二维海面高度图。使用KaRIn传回的高精度数据,研究团队首次在格陵兰迪克森峡湾成功捕捉到了两次海啸发生后不同时间点的海面高度图。地图显示峡湾海水横向产生了最高达两米的斜坡变化,而这些斜坡交替反转,清晰说明海水在峡湾中往复摆动。科学家们将卫星得出的潮汐、水位变化与远在数千公里外的地壳微变化数据进行了关联分析,综合气象和潮汐数据排除风暴潮等干扰,成功还原了波浪完整的动态特征。

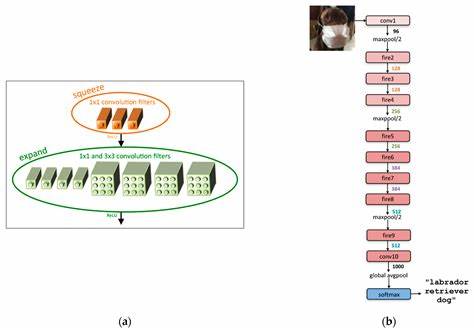

领衔作者托马斯·莫纳汉表示,随着气候变化加剧,极地远离大陆的地区正面临前所未有的极端现象,而这些地区传统地面观测手段质量有限,卫星测量技术的进步为科学家提供了强有力的工具来捕捉与分析这些新出现的环境极值。锦上添花的是,牛津大学托马斯·阿德考克教授强调,卫星海洋测高的下一代数据不仅对解析此前难以捉摸的自然现象如海啸、风暴潮和孤立巨浪带来颠覆性进展,还催生了结合机器学习和理论海洋物理的综合研究新方向。格陵兰巨型海啸的出现及其引发的神秘地震信号,突显出极地自然灾害与气候变化的复杂交织。冰川融化导致的山体滑坡触发了足以震动全球的海啸,而狭长峡湾的独特地形使得海浪无法顺利发散,形成了持续多日的巨大摆动波,造成地表振动被全球观测网络捕捉到。这一发现对极地地区乃至全球的海洋和地质灾害风险评估具有重要意义。首先,它警示气候变化带来的冰川融化不仅是缓慢的海平面上升,而是可能迅速触发剧烈的地质海洋事件。

其次,为以后的灾害预警及风险防范提供了新的监测和分析路径。SWOT卫星的突破性数据为深入理解极地环境动态奠定了基础,未来或许能够实时监测类似的滑坡海啸事件,为沿岸社区减少损失提供科学支持。此外,研究还促进了新一代地球观测技术在极端气象和海洋现象中的广泛应用。结合机器学习的信号识别和物理模型,能够更精准地解析复杂数据,提升自然灾害的早期识别能力。在目前全球气候变迁加速的背景下,开发这样的技术具有重大现实意义。总结来说,格陵兰东部冰川融化引发的巨型海啸及其被困波浪的直接观测,标志着我们破解极地环境秘密的关键进展。

它不仅更新了关于北极自然灾害的认知,也展示了卫星观测技术在地球科学领域变革性的潜力。未来,随着数据获取能力的提升和分析方法的完善,人类将更深入地理解气候变化带来的极端自然现象,从而为全球环境保护和灾害管理提供坚实科学依托。