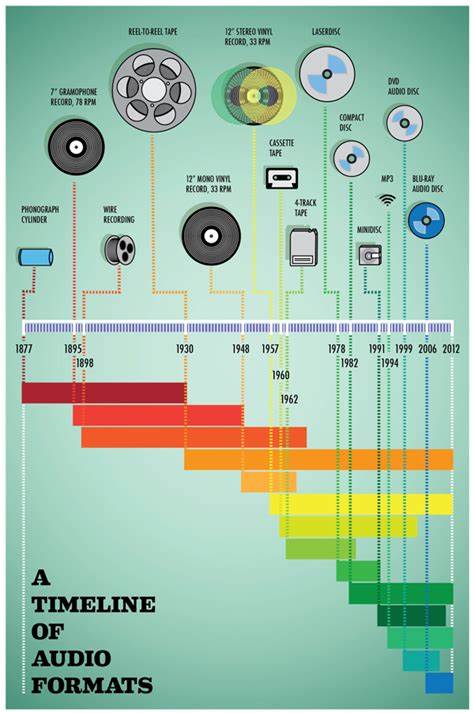

音频格式的发展历史是音乐与技术融合的典范,折射着人类对声音记录和再现的不断探索。自19世纪初机械装置实现声音自动播放以来,音频存储介质和技术经历了从数字“孔洞”信息到模拟波形,再到现代数字编码的全面变革。这座跨越两个世纪的时间桥梁映射着技术创新对音乐行业和社会文化带来的深远影响。19世纪初,像潘哈莫尼昂和阿波罗尼康这样先进的自动音乐机,虽然简单但开创了机械化音频记录的先河。这些装置采用数字形式通过离散的机械动作实现音乐的自动重现,为后来的机械数字音频格式奠定了基础。19世纪中叶,钢琴卷尺(Piano Roll)技术的出现是早期数字音频的代表之一。

它通过一连串的孔洞来记录钢琴演奏,而非连续模拟信号。这种机械数字方式极大地推动了自动乐器技术的发展与普及。随着时代推进,1877年,托马斯·爱迪生发明了锡箔留声机,这标志着模拟音频存储时代的正式开启。锡箔上的波形沟槽直接刻录了声音的模拟波形,能够实现声音的录制和播放。随后出现的棕色蜡筒和爱迪生金模蜡筒,都是以模拟方式进行纵向凹槽记录,并用垂直方位的拾音针读取音频信息。这一代模拟录音介质广泛应用于声音记录和传播,为后来的唱片工业打下基础。

与此同时,唱片技术开始兴起。1897年柏林专利了7英寸78转唱片,这种采用横向凹槽和横向拾音针运动的机械模拟格式,开启了机械模拟唱片工业化生产的新时代。此后随着唱片尺寸的增大和材质的改进,唱片音质和耐用性不断提升,成为20世纪上半叶最重要的音频传播介质。20世纪30年代,磁带录音技术进入应用期。利用磁化原理将声音信号以模拟的形式录制在带状磁性介质上,磁带录音机开始成为音频录制和广播电台的重要工具。磁带以其便携和重复录制的特性,大幅提升了音频制作和传播的灵活性。

从1950年代开始,磁带技术也多样化发展。包括卡式磁带、8轨磁带以及迷你磁带等格式,满足从家庭娱乐到便携录音的不同需求。磁带格式的流行促进了音乐消费模式的变革,让大众普及音频录放设备成为可能。黑胶唱片方面,1948年哥伦比亚公司推出了模拟长播放时间的LP唱片,以33又1/3转速和12英寸标准尺寸实现单面加长录音时间,相比传统78转唱片实现了更长的音乐播放。哥伦比亚LP唱片和1950年代的45转单曲唱片一同成为模拟唱片黄金时代的代表,推动了音乐的广泛传播。进入数字时代,1982年红宝石协议制定的Compact Disc(CD)正式推向市场。

CD采用二进制数字编码音频,利用激光读取,较模拟唱片拥有更高的信噪比和耐用性,成为数字音频普及的里程碑。红宝石标准定义了PCM编码和物理载体规格,使CD成为全球音乐发行的标准格式。随后的数字音频格式多样化表明技术迅猛发展。1987年数字音频磁带(DAT)的出现,使得数字录音进入便携领域。虽然DAT未能普及消费市场,但其高音质影响录音行业标准。同期,数字音频文件格式如AIFF和WAV出现,它们提供了计算机存储音频的标准方式,奠定数字音乐文件的基础。

1990年代,数字音频压缩技术迎来突破。MP3格式制定标志数字音乐进入大众消费;通过有效压缩减少文件大小,同时保持较好音质,实现了数字音乐的互联网传播和播放器市场爆发。其他压缩格式如RealAudio、AAC等纷纷涌现,构建了多元化数字音频生态。迷你光盘(MiniDisc)和数字紧凑磁带(DCC)等数字实体介质尝试数字压缩存储,在便携性与音质之间寻求平衡。虽然未能完全取代CD和磁带,但它们反映了数字音频市场的多样化需求。进入21世纪,随着高速网络和智能设备普及,开放和专有音频格式齐头并进。

无损格式FLAC和APE提供高品质存储,广泛受到发烧友青睐。流媒体服务采用的Ogg Vorbis、Opus等格式,兼顾音质和带宽效率,优化网络传输体验。高清音频格式和编码技术,如Dolby Digital、DTS、SACD、DVD-Audio等,满足了家庭影院和专业听觉体验需求。音频格式的演变不仅是技术变迁的记录,也映射着人们对声音体验的追求。从机械数字介质的孔洞到连续模拟波形,再到精准数字编码,每一次突破都推动了音乐产业和数字文化传播的革新。随着人工智能和空间音频技术的发展,未来音频格式将更加丰富和智能,提供沉浸式和个性化的声音享受。

回顾音频格式发展时间轴,我们见证了人类利用科技赋予声音记录和传播以无限可能的历程。技术革新不断改变人类与音乐的互动方式,音频格式从简单的机械装置演变为复杂的数字系统,成为传承文化与情感的桥梁。未来的音频革命,将继续书写声音艺术的辉煌篇章。