一九二〇年,德国表现主义戏剧家洛塔尔·施莱尔创作的《受难记》(Kreuzigung)作品完成并首演,这部戏剧凭借其独特的表现形式和抽象符号语言,成为现代戏剧史上一部极具实验性和前瞻性的作品。尽管其演出次数寥寥无几,《受难记》作为艺术现场的短暂呈现,施莱尔却赋予了其“不可复制”的属性,目的是通过这种独特的形式释放人类内在的创造力,推动社会与艺术的转型。该剧不仅承载了深刻的宗教与哲学内涵,也代表了表现主义戏剧向抽象化、符号化的高度发展,影响了包括包豪斯舞台艺术及现代舞蹈在内的广泛领域。 《受难记》的诞生背景与施莱尔的艺术理念密不可分。施莱尔作为《风暴》(Der Sturm)杂志的主编,以及柏林表现主义剧团“风暴舞台”和汉堡“战斗舞台”的创办者,一直致力于探索戏剧的本质,追求一种摆脱传统“生活化”描绘的纯粹艺术表现。受瓦西里·康定斯基等艺术家的影响,他倡导将戏剧形式简化为“纯声音、纯动作、纯色彩、纯形式”,追求一种几近宗教仪式的精神体验。

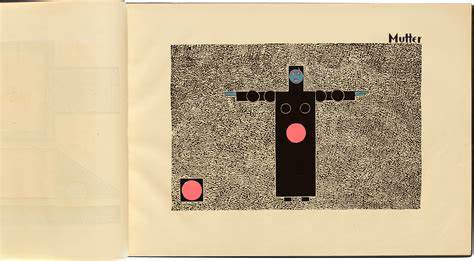

施莱尔将《受难记》定位为“宇宙生活统一的镜像”,希望通过抽象化的肢体语言和色彩符号,表现人与世界间的神秘关系。 与传统戏剧截然不同的是,《受难记》的演出极尽简约与象征,演员们均佩戴厚重的几何全身面具,动作受限于极简的肢体节奏与造型,舞台布景稀疏抽象,色彩运用鲜明对比。剧中的主要角色如“人”、“母亲”、“情妇”等,皆以颜色和几何形体来区分,人的形象更被简化为一个带着红色十字的矩形轮廓,形成视觉上的强烈冲击。施莱尔严格限制演员须非职业,从而剥离个性,化身为纯粹的表现媒介,使舞台成为符号的游戏场。整个戏剧通过刻意构筑的“语言的形式”,营造出超越现实的仪式感与神秘氛围。 《受难记》的剧本和舞台说明以独创的符号系统书写,融合文字、颜色及复杂的几何符号,构成一种视觉化的“戏剧乐谱”。

这套符号系统被称为“Spielzeichen”,类似于音乐中的三线谱结构,将戏剧的文字、声音节奏和肢体动作统一纳入其中。上方的符号对应台词,中间密布色彩斑斓的锯齿形及椭圆形标记表现音调、节拍和音量,而下方则是形态与动作指令,具体规定演员的转身角度、手部手势及身体姿态,使得每一次的演出都如同一场视觉与听觉上的独奏。这种介于文字与图形编码之间的设计,极大地提升了戏剧的形式表达力,同时使其解读颇具挑战性。 由于《受难记》包含大量抽象符号和刻意的形式限制,其语言风格非常不同于传统对白。台词采用庄严的圣歌般重复语气,句法断裂而强烈,比如“世界-世界的舌头燃烧”“被杀的花朵”“我咀嚼终结”,这种断片式的诗意表达加深了戏剧的仪式感和神秘主义氛围。角色们往往互相叠加发声,形成一种声响上的混沌与对立,强化了表演本身的抽象张力。

施莱尔的《受难记》虽然备受圈内艺术家关注,却在首演后遭遇评价不一,有观众认为其表演“过于崇拜式”“难以理解”,演出范围也因此受限。然而,戏剧书籍的发行和限量的木刻插图传承了作品的视觉美学和理念,收藏至今仍被视作包豪斯及表现主义艺术史中的瑰宝。施莱尔于一九二一年进入魏玛包豪斯任教,期间继续发展其戏剧理论和实践,为后来的现代舞蹈和抽象舞台设计奠定了基础。他“语言的形式”理念在包豪斯的舞蹈实验中得到了进一步体现,影响了奥斯卡·施莱默等艺术家的创作。 从艺术史的角度来说,《受难记》在视觉传达和表演实践上展现出极端的抽象化与符号化趋势。木刻插图由马克斯·比勒特和马克斯·奥尔德洛克制作,他们同时参与了表演面具设计,体现了戏剧与视觉艺术的高度融合。

剧本中的符号载体如同现代音乐谱表,将演员的每一步动作和音律细致编码,拓展了东方传统戏曲和西方古典剧本的表现力,开辟了图像化剧本的先河。在这一方面,施莱尔的作品具备里程碑意义,推动了跨界表现和多媒体符号系统的探索。 虽然《受难记》的全本高清数字版尚未在公开渠道普及,但纽约公共图书馆和洛杉矶县艺术博物馆均保存了部分高质量扫描文件,为现代研究提供了重要资源。学者们通过研究其符号系统和表演内容,进一步理解了包豪斯美学背后的哲学和实践意涵。施莱尔的戏剧理论强调“戏剧应当摒弃现实生活的模仿,成为形式自身的展现”,这一理念与现代抽象艺术、当代行为艺术等领域不谋而合,呈现出极强的时代前瞻性。 总的来说,洛塔尔·施莱尔的《受难记》不仅是一部富有宗教哲学内涵的表现主义戏剧,更是形式语言革新的杰出典范。

它突破了传统戏剧的表演和文本限制,创造了集视觉、声音与肢体于一体的多维符号体系,展现了20世纪初艺术先锋对戏剧功能与美学的重新定义。虽然当时观众和评论界反应复杂,作品本身却在艺术史上留下深远影响,尤其对包豪斯的舞台设计和现代舞蹈形式产生了不可忽视的推动作用。通过对《受难记》的深入研究,现代人得以窥见一场关于艺术与生命统一性的终极追问,以及形式语言在表达精神世界时所具备的独特力量。