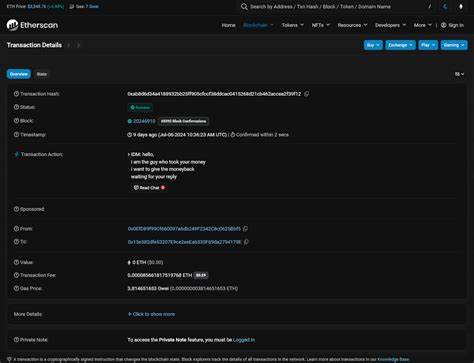

去年,全球加密货币领域发生了一起备受瞩目的骇客事件,一名用户在一场精心设计的钓鱼攻击中损失了价值高达2400万美元的质押以太币。这次攻击使用了恶意智能合约,令受害者不知不觉中批准了转移资金的权限,最终导致惨重的资产流失。然而,令人意想不到的是,近一年的时间过去后,这位骇客突然主动通过链上消息联系了受害者,表达了归还部分资金的意愿,并已归还了超过1000万美元。事件再次点燃了加密世界对安全风险与道德伦理的探讨。质押以太币(stETH和rETH)是近年来随着去中心化金融(DeFi)兴起而广受欢迎的资产类别,许多用户通过Lido和RocketPool将以太坊进行质押,获得相应的流动性代币,以便参与更多金融活动。此次偷盗事件发生后,骇客利用多笔10万美元级别的小额交易,通过诸如FixedFloat等平台将资金分散转移,增加了追踪难度。

此次骇客愿意返还资金的行为,既让受害者感到震惊,也让业界陷入反思。为何一个身处黑暗世界的骇客愿意主动联系并归还部分赃款?这背后或许是复杂的心理斗争和现实考量。链上消息作为一种公开透明的沟通方式,让双方的交互成为区块链上可追溯的记录,也为未来类似事件提供了借鉴。与此同时,此次事件折射出加密领域仍存在的重大安全隐患。钓鱼攻击依然是盗窃资金的主流手法,2024年仅钓鱼损失就高达3亿美元,占去年全部加密盗窃总额的17%。诸如MS Drainer、Inferno Drainer和Pink Monkey等大型钱包盗窃工具层出不穷,使得普通用户面临巨大风险。

尽管DeFi技术不断进步,安全防护措施日益完善,恶意攻击者利用社会工程学和智能合约漏洞的组合攻击手法依然难以完全根除。为应对这些挑战,整个生态系统需加强用户教育,提高警惕性,同时推动开发更安全的智能合约与跨平台资产保护机制。此外,事件中的另一个侧面是骇客与受害者的动态关系。这种前所未有的沟通尝试带有几分戏剧性,也不失为一种资产追回的创新思路。虽然仅返还了40%左右的资金,但这无疑为更多类似案件提供了可能的解决路径。加密货币的匿名性与去中心化特征,使得法律追责存在诸多障碍,而技术与社区的共同努力或许是弥补监管空白的有效手段。

归还资金也说明,部分骇客可能更看重声誉和道德底线,或许并非所有人都甘于彻底掠夺。他们在“犯罪”与“良心”之间的挣扎,值得整个行业深思。此次事件提醒所有加密货币用户:即使面对高收益诱惑,安全防护永远是首要前提。勿轻信陌生链接和交易请求,定期审查授权合约,并使用多重身份验证等防范措施,才能最大限度保护数字资产。同时,DeFi平台需加大透明度,及时预警潜在风险,构建健康生态环境。展望未来,随着区块链技术的不断成熟和行业的规范发展,类似盗窃案件有望大幅减少。

但只有行业内各方合力提升安全意识、完善技术手段,才能真正保障亿万用户的资金安全和信任基石。骇客返还部分资金的故事,也许只是开端,但已成为加密货币领域值得铭记的重要一课。