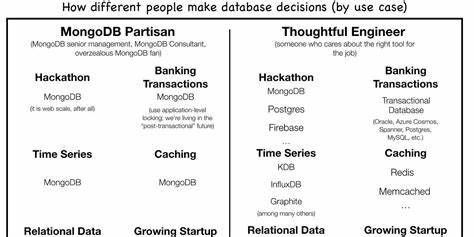

近年来,作为领先的NoSQL数据库之一,MongoDB在数据存储领域备受关注。它灵活的文档模型和高度可扩展性使其成为许多应用程序后端的理想选择,尤其是在面对大规模、非结构化数据时,MongoDB提供了极高的开发效率和响应速度。然而,当谈及数据分析,尤其是复杂的数据分析需求时,MongoDB的应用却存在着诸多挑战与限制,本文将从多个角度深入探讨MongoDB作为分析平台的优劣势,帮助读者全面了解其适用场景和潜在风险。首先,MongoDB的非关系型架构使其在处理事务型应用时展现出极大的优势。其灵活的二进制JSON格式(BSON),能够支持复杂的嵌套数据结构,方便应用层快速迭代及开发。但正因如此,其在分析任务中难以发挥传统关系型数据库强大的多表联结与复杂查询的优势。

虽然MongoDB引入了聚合框架及MQL(MongoDB查询语言),满足了部分分析需求,但这也给数据分析师带来了学习成本,尤其是那些习惯使用SQL的人员,他们往往需要重新适应另一套查询语言和数据模型。此举无疑限制了参与分析工作的人员范围,企业需要配备具有MongoDB专业技能的开发者和数据工程师,才能有效地应对数据分析的复杂性。其次,MongoDB缺乏真正意义上的标准化和统一的数据治理支持。大多数企业都习惯采用SQL作为统一的数据查询语言,这不仅有利于团队协作和知识共享,也能与诸多BI工具和分析平台无缝集成。而MongoDB的专有MQL语法缺乏行业广泛认可,相关资料和最佳实践相对有限,导致企业在规模扩大时面临显著的技术门槛和维护成本。此外,由于MongoDB较强的灵活性,其数据模型难以保证数据的严格一致性和规范化。

这在一定程度上使数据质量的管理和监控变得复杂,进一步增加了数据治理的难度和合规风险。更重要的是,随着企业业务需求的快速增长,数据分析问题的复杂度也逐渐提升,MongoDB面临扩展与集成方面的压力。许多企业在初期可能仅需处理简单的报表和数据查询,使用MongoDB即可快速搭建分析环境,无需建立额外的数据仓库。然而随着数据量激增及分析需求日趋多样化,单一的MongoDB实例难以承载高并发的复杂查询,查询性能瓶颈逐步暴露,甚至需要大量工程师手动优化和编码补充,增加了技术债务。针对这些挑战,市场上涌现了多种解决方案,如专门的云数据仓库Snowflake、Google BigQuery等,以及Rockset、Tinybird等分析即服务平台。这些平台通过分离存储与计算、支持标准SQL接口、提供自动化的ETL/ELT功能,极大地简化了复杂分析任务的执行和管理。

企业如果能够合理设计数据架构,结合MongoDB的灵活存储优势与专业分析平台的强大计算能力,往往能够实现数据价值的最大化。在实际业务场景中,不同企业面临的挑战和需求各异,MongoDB可能在某些阶段表现出色,满足快速产品迭代和轻量级分析需求。然而如果忽视数据生命周期的全局规划,单纯依赖MongoDB进行深入分析,必然会遇到扩展难、性能瓶颈及人才限制等问题。亚马逊、Airbnb等大型企业的实践也证明,尽管初期尝试减少专职数据工程师甚至采用无ETL的架构,但最终依然回归传统的数据工程和治理体系,强调数据标准化、质量控制和专业的数据仓库建设。尤其对于需要高度复杂查询、多源数据融合和实时分析的场景,专门的分析平台依然不可替代。综合来看,MongoDB在数据分析领域具备一定的适用性,适合业务体量较小或初创阶段企业快速搭建基础分析体系。

不仅如此,它的灵活性在某些特定行业对非结构化或半结构化数据的处理上能力突出,可以快速响应业务变化和开发需求。但当企业发展进入高速阶段,对数据的深度利用和多样化分析需求明显增加时,理性评估技术选型,逐步引入主流分析平台和完善数据治理显得尤为必要。技术架构应当经得起业务增长的考验,避免陷入迁移成本和技术债务泥潭。最后,值得强调的是,选择数据存储和分析技术始终应基于对企业实际需求的深刻理解,而非技术流行或短期成本考量。每种解决方案都有其独特的优劣势,正确的做法是结合团队技能、业务场景和长远规划权衡决策。MongoDB作为一款领先的NoSQL数据库,为许多应用提供了强有力的支撑,而它在数据分析方面的表现则不是银弹,更是技术路线中的一环。

未来,随着云计算、大数据及AI技术的融合发展,数据架构也必将趋于多元化和专业化,企业应持续关注生态演进,灵活调整战略,确保数据资产持续创造最大价值。