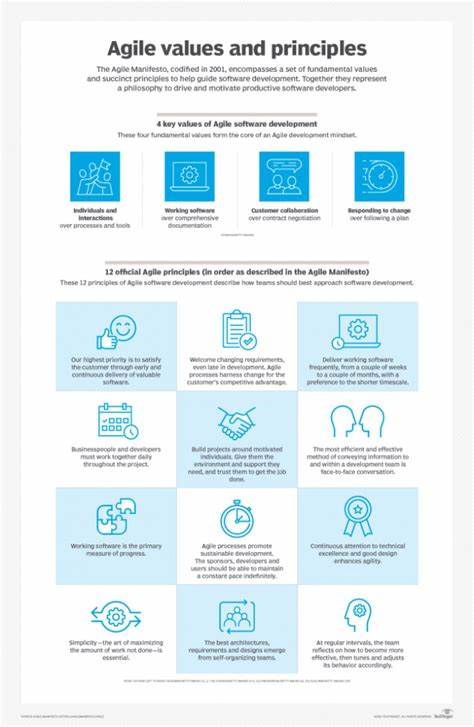

敏捷开发作为软件行业的重要方法论之一,多年来被视作提升团队效率和产品质量的灵丹妙药。然而,许多团队在尝试实施敏捷过程中,遭遇了沟通效率低下、项目进展缓慢甚至团队士气下降等问题,导致对敏捷失去信心。实际上,敏捷本身并非问题根源,真正的阻碍是被称为“流程戏剧”的管理行为与层层伪装的形式主义。理解这个核心问题,才能真正从根本上改善团队的工作方式。 敏捷的本质远比外界想象的简单。它不是一套复杂的规则或者高深的理论体系,而是一种务实的思维模式,旨在为团队提供恰当的结构支持,帮助快速传递有效反馈,避免持续构建错误的产品。

敏捷强调快速响应变化,减少官僚主义和冗余流程,使团队能灵活调整方向以应对不断变化的市场需求或者用户反馈。 然而,现实中许多团队所经历的“敏捷”版本,往往沦为一系列繁琐的流程和仪式的堆砌。以“每日站会”“故事点估算”“迭代评审”等环节为例,当这些仪式变成了必须完成的刻板任务时,原本促进沟通的环节却变成了重量级负担,团队成员不再是真正交流问题和思路,而是机械地完成流程,造成沟通效能的下降,甚至令人厌倦和抵触。 更严重的是,许多管理团队依旧停留在传统的瀑布思维模式,只是把敏捷的术语换了个名称。他们将故事点错误地当作工作时间估算,制定长远的项目计划时反而追求绝对承诺,将敏捷的短反馈循环转变为绩效考核的手段。这种“敏捷外衣下的瀑布思维”不仅没有释放敏捷的灵活优势,同时还加重了团队的负担,挫伤了成员的积极性。

真正健康的敏捷团队应当是一个自发且高效的协作体系。在这里,开发人员持续不断地沟通交流,解决日常遇到的问题,而不仅仅是依赖制度化的站会作为唯一的交流机会。团队成员根据实际需求灵活采用结对编程,追求代码质量提升和重构,且有充分的时间支持这些工作。每个人都应对产品的最终表现负有责任感,积极关注生产环境中的应用表现,开展有效的监控和报警体系,而不是事后加班修复遗留问题。 在这些优质敏捷团队中,工作节奏平稳而可持续,没有临近迭代结束的疯狂冲刺。团队明白目标的意义,对为什么要做这件事有清晰认识,这种共识带来自然的动力和信任。

此时,所谓的“站会”更多是顺畅沟通的补充,甚至可以减少或不再需要,因为日常交流已经深入且高效。 为什么敏捷总是“走样”出现?原因在于管理层未放权,团队“自组织”成了空谈。没有自主调整流程、否决不合理任务或拒绝无效会议的权力,团队只能机械服从,导致消极怠工和失去主人翁精神。此外,所有新需求都带有硬性截止时间,导致规划变成预测和承诺的压力,迭代速度结果变成业绩考核的指标,成员们渐渐麻木,对工作热情和产品质量的关注度降低。 敏捷不仅可能遭受外部管理的阻碍,还会因内部裂痕而腐烂。缺乏责任感的团队不愿为产品长期稳定性投资,放弃监控和重构。

知识被少部分人垄断,新加入成员难以融入。抵触合作和开放沟通,习惯各自为营。所谓的“敏捷会议”沦为完成任务的形式,缺少实质性的讨论和改进,逐渐丧失了敏捷的精神内核。 在许多情况下,团队其实已陷入到敏捷的“戏剧表演”中,成员们假装在遵循敏捷流程,彼此观望却无实质改变。这种状态对所有人都是消耗,也严重影响团队绩效和产品质量。 一个真实改变的案例来自某团队放弃了繁琐的Scrum流程,停止了表面上的“冲刺”和“故事点”制度。

取而代之的是一个轻量级且符合他们实际需求的流程体系,留下了足够的缓冲空间,让成员能专注于代码质量和有效沟通。结果团队氛围改善,代码质量上升,生产事故减少,成员间的信任和快乐也随之增加。 这是敏捷回归本质的生动体现。敏捷的力量在于为团队提供了弹性和自主权,而非简单的仪式或工具。换言之,如果敏捷使你感到疲惫不堪,那绝对不是敏捷本身的问题,而是你体验到了形式主义的表演。 修复已经出现的破损环境,不能仅靠再开几次回顾会议或套用流水线式的流程改造,而是要从小处着手,真诚沟通,拒绝形式主义。

打破伪装,重塑信任,真正赋予团队话语权和责任意识,重新找回敏捷的核心原则,才可能让敏捷发挥其应有的价值。 未来的敏捷,或许不应再执着于任何固定框架或认证,而是在团队自身实践中不断演进。摒弃对复杂框架的迷信,回归简洁实用,推动技术与管理的协同,关注产品价值与用户需求的快速反馈,这才是真正意义上的敏捷精神。 敏捷是一片沃土,供创新和高效成长之用,但若被束缚于刻板流程,只会让团队陷入窘境。通过认清并剔除管理层和团队内部的表演成分,重新发掘敏捷内核,软件开发才能焕发勃勃生机,团队成员也能享受工作带来的成就感与幸福感。