植物作为固着生物,必须持续面对来自环境的多种挑战,其中屏障组织的维护尤为重要。这些屏障组织包括表皮、角质层以及木栓层(又称外皮层、栓皮组织),它们聚集阻断了病原菌入侵及过度水分流失的风险。屏障的破损将直接威胁植物体的正常功能和生存,因此植物必须具备有效且敏捷的监测系统,能够及时感知屏障受损并启动修复程序。近日,科学家们在阿拉伯芥等模式植物体内发现了一种基于气体扩散的损伤监测机制,成为植物感知与修复屏障的新颖范式。通过对乙烯和氧气这类气体在组织内外的动态流动进行敏感检测,植物能够精确判断屏障的完整性,并调控再生反应,达到恢复屏障的目的。 植物屏障结构的基本功能是作为内外环境的隔离层,兼具物理阻隔与化学防御特征。

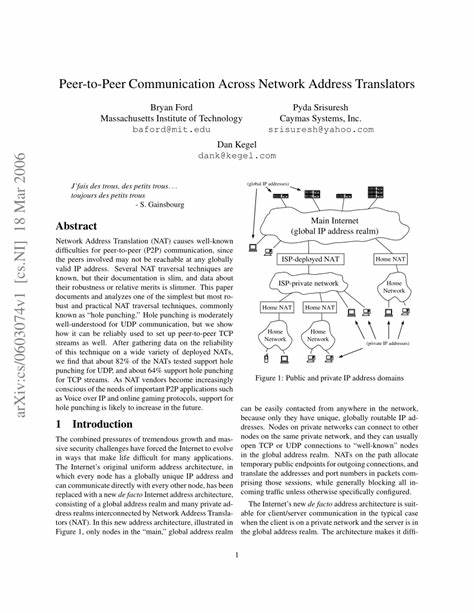

以木栓层为例,其主要由三种类型的细胞构成:栓层细胞(phellem)、栓形成层(phellogen)和栓皮层细胞(phelloderm)。其中栓层细胞还会在细胞壁沉积木质素与脂质类物质(如栓质),形成不透水且防病的屏障。但是,这些组织容易因机械损伤、病原感染或环境胁迫出现裂隙或缺口,导致气体交换异常。屏障受损后,原本被局限在组织内的气体会逸出,外部氧气进入,从而打破内外气体平衡。植物正是利用这种气体浓度和流向的改变,作为感知屏障破损的信号。 乙烯作为一种重要的植物激素,在调节植物发育和应激反应中扮演关键角色。

正常完好的木栓组织限制乙烯的扩散,导致其在受保护组织中积累而维持较高的浓度。然而,当屏障受伤,这一阻隔被破坏,乙烯便能够从破损部位大量逸出,导致局部乙烯浓度迅速下降。实验中利用乙烯信号报告基因表达情况的变化,发现乙烯信号水平在受伤部位被抑制,而这一抑制对启动木栓层的再生至关重要。研究还证明,当用乙烯前体1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)等外源添加乙烯信号激活剂时,木栓层基因的表达和屏障再生都会被遏制,进一步说明乙烯浓度的降低是激活修复过程的必要条件。 与此同时,氧气的动态变化同样参与到屏障的监测中。因木栓层的不透氧特性,使得植物组织处于一定的生理性低氧环境。

受伤造成屏障破裂,外界氧气得以迅速进入原本相对缺氧的内部组织,氧气水平的提升减弱了低氧信号通路。在研究中,植物低氧响应基因转录如PCO1和PCO2的表达明显下降,表明低氧信号被抑制。低氧信号降低与乙烯信号抑制配合,形成了双重机制,共同促动屏障修复进程。当双信号水平恢复到受伤前态,意味着屏障功能得以重新构建,相应的修复反应也随之停息,体现了一个气体动态感知与反馈调控的完整回路。 气体扩散作为植物屏障监测的信号机制,具有独特优势。与传统依赖分子受体定位和信号局部传导的系统不同,利用气体扩散天然的物理性质反映屏障的开放状态,无需复杂的空间定位装置,能够快速响应物理破损。

虽然气体扩散不具有高分辨率的空间性,但它有效建立了环境与内环境之间的基本警报系统,提示细胞群启动修复。细胞定位及激素调控则在气体信号建立的基础上,协同实现精确的组织再生与分化。 此外,气体扩散监测机制在植物根部木栓层再生之外,在地上部茎的表皮层也展现类同功能。阿拉伯茎的表皮伤口同样通过气体泄漏感知信号,促使细胞沉积栓质形成保护层。尽管地上部的低氧信号变化不明显,但乙烯扩散仍然对信号传播和屏障恢复产生影响,提示气体感知作为一个普适的防御修复策略,存在于植物多个器官中。 研究还发现,乙烯与低氧信号在调控屏障修复过程中呈协同强化作用。

当乙烯信号维持高水平,且低氧信号持续激活时,屏障修复受到严重阻碍,表现为木栓层基因失活及细胞壁次生沉积减少。反之,协调降低两种信号能够明显促进屏障的快速和稳定生成。这种信号互补调控体现了植物对损伤环境中多重信号整合的能力,以灵活匹配修复需求。 从植物生理和生态学角度来看,利用气体扩散感知环境变化具有重要意义。由于乙烯在土壤中扩散受限时积聚,早已被证实为植物感知土壤密实度的信号机制,这一发现进一步扩展其在屏障完整性感知中的功能。氧气作为呼吸代谢必需的分子,其含量变化反映植物组织的生理状态。

气体信号在外部环境与植物内细胞之间架起了一个快速、高效的通讯桥梁,连接物理损伤与生物反应。 当前的研究成果不仅加深了对植物屏障损伤感知分子基础的理解,也为农业和林业应用打开了新思路。通过调控乙烯与氧气等气体信号通路,或许可以促进作物伤口愈合,提高耐病虫害能力,加强植物抗逆性。在木材、栓皮等经济作物的培育与管理层面,合理促进屏障再生可提升产量和产品质量。未来进一步解析气体感知相关受体与下游调控网络,将为精准基因编辑与分子育种提供重要靶点。 此外,研究提示气体扩散感知机制可能与其他植物信号系统协同运作。

例如肽类激素、其他植物激素及机械力信号均可能参与屏障再生的空间定位与细胞命运决策。将这些不同层次信号整合,植物能够形成复杂而灵活的应答网络,精准地完成外伤修复任务。 综上所述,植物通过感知乙烯和氧气等气体的相互渗透实现对屏障完整性的监测,是自然界中一种高效且普遍存在的环境感知机制。气体扩散信号的升高或降低均转化为植物细胞的生物学应答,驱动保护性结构的重新构建。未来的科学研究将在多物种、多器官的框架下,深入探讨这一机制的多样性与保守性,丰富我们对植物与环境相互作用的理解,并推动其向农业、生态保护等实际领域的应用发展。随着对植物气体动态感知的不断揭示,我们有望解锁植物自我修复与适应环境的更多奥秘,为绿色可持续发展贡献科技力量。

。