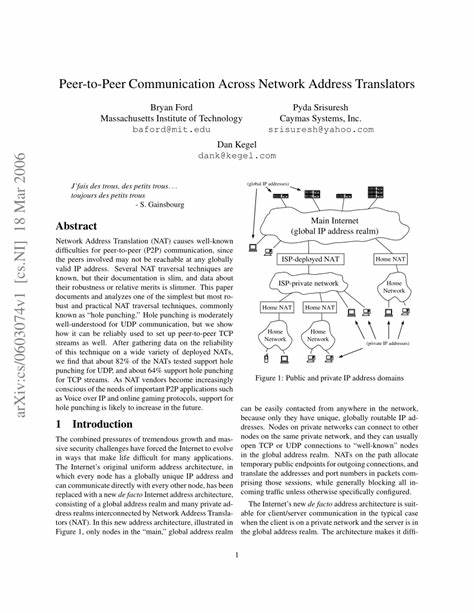

在现代网络环境中,随着互联网用户数量的激增和安全需求的提升,网络地址转换(NAT)技术被广泛应用于家庭网络、企业网络和互联网服务提供商的基础设施中。NAT技术通过将私有网络地址映射为公共IP地址,有效缓解了IPv4地址短缺问题,并为私有网络用户提供了一定程度的安全隔离。然而,NAT的引入也给点对点(Peer-to-Peer, P2P)通信带来了重大挑战。由于私有网络中的设备并不拥有全球唯一的IP地址,彼此直接互访变得异常困难,尤其是在两个节点分别位于不同的NAT之后时。要实现高效、低延迟且稳定的P2P连接,必须解决NAT跨越问题,这也是目前互联网通信研究和应用中备受关注的热点之一。 点对点通信是一种网络通信模式,两个节点直接交换数据,无需经过服务器中转。

这种通信方式在视频会议、在线游戏、文件共享和语音通话等场景中广泛应用,具有减少延迟、降低服务器负载和节省带宽的优势。但当节点处于各自的私有网络背后,NAT设备为了安全和资源分配的目的,阻断了外部发起到私有网络内的直接连接进程。传统的客户端-服务器模式可以绕过这一限制,因为客户端主动发起连接,NAT允许状态转换。然而,P2P通信需要双方都能接收来自对方的连接请求,这与NAT默认的安全策略产生了矛盾。 为了解决这一难题,业界提出了“打洞(Hole Punching)”技术。打洞技术的核心在于利用一个共同的公网服务器作为中介,帮助处于不同NAT后的设备发现彼此的公共IP地址和端口映射关系,并通过同时向彼此的地址发送消息,利用NAT的状态保持机制打开数据流通的“孔”,从而实现直接通信的可能。

值得注意的是,打洞技术不像其名称所暗示的那样破坏网络安全措施,而是巧妙地在既有NAT策略下完成连接建立,使数据流看起来是“被请求的”,从而被NAT允许通行。 UDP(用户数据报协议)是实现打洞技术的主要传输协议,因其本身为无连接协议且不要求握手确认,非常适合在NAT环境下进行快速端口映射的建立。点对点UDP打洞的过程始于双方都与一个公共的中继服务器建立通信,服务器记录每一端的私有地址和映射后的公网地址。随后,双方通过服务器交换对方地址信息,并分别向这些地址发出UDP数据包。由于双方先发起了到对方地址的连接尝试,NAT设备记录了这两个会话,从而允许后续数据包直接通过。除了一般的单层NAT,UDP打洞技术同样适用于复杂的多层NAT架构,只是后者可能需要更多的细节处理,如支持“发丝孔”(Hairpin Translation)技术以回环和转发内部地址间的通讯。

与UDP相比,TCP(传输控制协议)由于其面向连接的特性和复杂的三次握手机制,实施打洞更具挑战,但在得以支持的NAT环境中,TCP打洞能够带来更持久和稳定的点对点连接。确立TCP打洞的关键在于操作系统网络API的充分利用,尤其是支持SO_REUSEADDR/SO_REUSEPORT这些套接字选项,允许同一本地端口既能监听传入连接也能发起外部连接。同时,双方节点需同时向对方的公共和私有地址发起连接尝试,监听端口接受可能的入站连接。应用程序应实现对连接的认证机制,以防止误连接至错误的私网主机。成功的TCP打洞能够经历如“同时打开(Simultaneous TCP Open)”的网络事件,大幅提升连接成功率和交互效率。 在多层NAT环境中,如ISP级别的NAT嵌套家庭路由器NAT,通信双方无法得知中间级别NAT分配的“半公共”地址。

此时,依赖于广泛不支持但逐渐被重视的发丝孔技术,确保入站流量即使目的地是自身的公共端口,也能正确地被回环到内部网络,从而实现连接的完整闭环。尽管发丝孔支持在现实中还不普遍,但随着多层NAT结构的普及,未来网络设备制造商正逐步完善对该功能的支持。 除了打洞技术外,解决NAT跨越问题的替代方案包括中继(Relay)技术,如TURN协议,允许在无法建立直接连接时,所有通信通过中转服务器转发。该方法虽可靠但增加服务器负担和通信延迟,因此更常作为最后手段使用。另外,还有通过UPnP、NAT-PMP等协议实现的端口映射发现和控制技术,但其依赖于NAT设备的主动协作,且部署范围不广。 为了评估不同NAT产品对打洞技术的支持情况,研究人员开发了如“NAT Check”工具,收集了来自全球范围内数百种NAT设备的行为数据。

实验结果显示,约82%的NAT支持UDP打洞,其中约24%支持发丝孔,TCP打洞的支持率略低,约64%,发丝孔支持不足13%。不同厂商和设备系列之间支持差异较大,消费者级路由器如Linksys、Netgear表现较好,而某些商用设备支持相对较差。操作系统层面的NAT支持,如Windows和Linux的内置NAT功能,也呈现出类似的趋势。这些数据为网络开发者提供了重要的参考依据,有助于设计兼容范围广的P2P应用。 尽管IPv6的部署预期将减轻NAT带来的地址限制问题,但在实际过渡期和各种混合环境中,NAT依然不可避免。更何况,防火墙策略往往沿用类似NAT的过滤机制,默认阻止未经请求的入站连接,这保证了NAT穿越技术及其应用的长期意义。

此外,P2P应用对隐私和安全的需求使得直接暴露公网IP受到限制,因而在未来依然需要完善和创新穿越技术。 总结来看,打洞技术为点对点通信跨越NAT提供了实用、有效的解决方案,能够兼顾用户体验和网络安全。它凭借简单的协议设计和可靠的连接机制,为互联网应用带来更多灵活性和性能上的提升。随着多层NAT结构的普及和厂商对P2P需求的关注,未来打洞及其相关技术必将进一步完善,推动下一代网络应用的发展。网络开发者应深入理解其工作原理和限制,结合实际应用场景实施针对性优化,让点对点通信真正做到无缝、稳定和高速。