作为全球最大的加密货币交易所之一,币安(Binance)在市场中一直扮演着举足轻重的角色。随着加密资产市场的飞速发展以及多起行业震荡事件的发生,投资者对交易所的透明度和资产安全性提出了更高要求。币安最近发布的储备证明报告本应成为平台增强信任的关键举措,然而报告中曝出的多项问题却引发业内关注与质疑。 币安此次的储备证明由国际知名审计公司Mazars完成,覆盖了用户在币安平台持有的比特币及包装比特币(wBTC)的存量。根据报告,币安控制着超过57.5万枚比特币,按发布时价值计算约为97亿美元。此次审计涵盖了币安的现货账户、期权、保证金、期货、借贷及理财产品等多个业务线,旨在展示平台整体的比特币资产实力。

然而,报告未能为投资者提供全面的信心。首先,审计结果显示币安的比特币资产抵押率为97%,未达到完全年富一比一的理想状态。官方解释指出,如果将因用户作为抵押品的非直接账户资产计入,抵押率可达到101%。此说法虽然表面上显示了超额抵押,但审计师强调,涉及“范围外资产”的计算方式尚无明确界定,与用户义务之间存在一定复杂的穿透问题。 更为关键的是,审计报告中对币安内部控制制度的描述极为有限,未向外界披露平台如何管理及清算保证金贷款、用户借贷资产的相关机制。金融会计标准委员会(FASB)前成员指出,报告缺乏对内部控制质量的评估,这一环节在传统金融机构的审计中至关重要,直接影响机构的财务稳健性与风险管理能力。

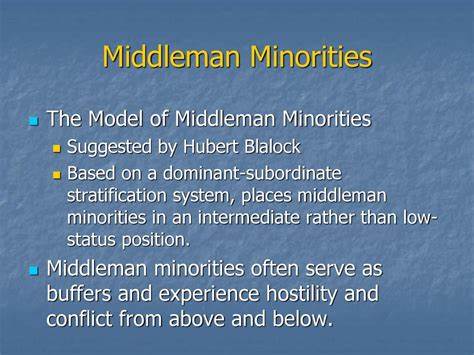

此外,币安的复杂公司结构同样成为业界关注的焦点。报告中提及币安首席战略官Patrick Hillmann未能明确指出公司的母公司名称,而币安据称正在进行多达近两年的企业重组工作。此举加剧了外界对币安法律及监管架构的疑虑。透明规范的股权结构是投资者判断企业经营风险的基础,模糊不清的公司架构无疑成为潜在风险点。 市面上对币安储备证明的评价存在分歧。一些支持者认为,能提供如Merkle树验证等技术手段让用户自行核查资产持有量,体现了币安在践行自我监管与透明度的努力。

自FTX倒闭事件重创加密行业信心以来,任何降低信息不对称的尝试都极具积极意义。 然而,包括前美国证券交易委员会(SEC)互联网执法办公室负责人John Reed Stark在内的业内专家公开表达担忧,认为币安此次报告根本未涵盖财务内部控制的有效性,也没有对数字真实性提供权威背书,基本未能满足公众对于“储备证明”应有的标准。 事实上,此类储备证明的技术创新更多聚焦于资产存在的“证明”,而未充分披露负债状况。缺乏对负债和财务综效的全面披露,是加密交易所普遍面临的问题。交易所如能做到资产与负债的实时透明平衡,无疑将极大增强行业稳定性和用户信心。 币安的此番储备证明计划同时也反映出加密行业在监管压力下的转型尝试。

随着各国监管机构逐步强化对数字资产交易所的审查,合规透明成为行业不可回避的挑战。币安作为行业龙头,倘若不能在信息披露及风险管理方面树立榜样,将影响其全球战略布局及用户基础。 加之币安借贷及保证金业务规模庞大,对资产与负债的动态管理尤为重要。内部控制缺失可能带来资金链断裂、流动性风险甚至安全隐患,若虚假、模糊数据导致用户误判平台资产状况,或将引发更大范围的信任危机。 同时,币安此次披露的审计报告凸显了加密资产审计标准尚未成熟的问题。目前,全球尚无统一、权威的数字资产审计准则,专业审计机构在资产界定、客户账户分类、跨链加密资产确认等方面仍面临诸多难题。

市场亟需建立更为系统、透明的审计体系,提升投资者保护和行业规范水平。 未来,加密交易所在提升储备透明度方面还有较长路要走。除了资产托管、审计合规之外,强化内部控制流程、清晰揭示企业架构、完善负债披露成为必要举措。同时,用户身份认证、风险敞口评估等风控机制亦需同步升级,减少潜在操作风险。 币安此次储备证明引发的多项红旗提醒行业及监管层,加密交易所不仅需证明其资产存在,更应承担起透明披露和风险管理的责任。这对于遏制行业乱象、修复投资者信心至关重要。

随着监管法规不断完善,竞争日趋白热化,唯有真正打造坚实的合规体系与透明治理机制,交易所才能实现可持续发展,赢得用户与市场的长期认可。 总的来看,币安的储备证明事件是加密行业迈向规范发展的缩影。它暴露了市场急需解决的核心问题,如财务透明度不足、内部控制缺乏及企业结构复杂等。与此同时,也提供了推动行业标准化与加强监管的现实契机。未来,随着审计技术和法规的不断成熟,加密交易所的信用体系有望逐步建立,投资者权益保护将更加完善,整个生态环境将迎来健康良性的成长。