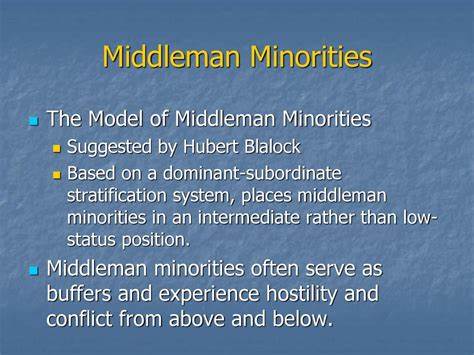

中间人少数族群作为社会学和经济学中的一个重要概念,描述的是那些以桥梁身份连接生产者与消费者的少数民族群体。他们的主要职业通常涉及贸易、放贷及其他服务行业,使他们在经济体系中占据着独特地位。虽然中间人少数族群往往遭受社会歧视甚至暴力迫害,但他们并非完全处于社会底层,而是具有相对中间的社会地位。该概念最早由社会学家休伯特·布拉洛克(Hubert Blalock)和埃德娜·博纳奇奇(Edna Bonacich)在20世纪60年代提出,随后的政治学家和经济学家不断深化和扩展这一理论。中间人少数族群的典型特征之一是其经济成功对社会具有重要贡献,尽管这往往伴随着种族偏见和社会排斥的矛盾。世界各地均存在代表性的中间人少数族群,诸如欧洲的犹太人,东南亚及北美的华人,印度的帕西人和穆斯林群体,非洲的尼日利亚伊博人及东非印度侨民,西非的黎巴嫩人等。

这些群体通过贸易、金融、商业网络的建立,为当地经济创造了活力,并在一定程度上助推了新兴产业的发展。然而,他们的经济能力和相对集中的社会结构常常引发原住民的敌意。许多原居民群体对中间人少数族群持有怀疑态度,甚至指责其通过不透明的手段积累财富,从而滋生了所谓“魔法谬误”问题,即由于生产过程的隐蔽性,民众难以理解其经济价值,误认为其财富来自剥削或阴谋。由此导致的紧张关系有时会激化成针对中间人群体的仇视、暴力事件,甚至种族清洗和国家政策层面的打压。在非洲,印度侨民在东非的商业活动十分活跃,他们在贸易领域的显著成就对地区经济产生了深远影响。然而,纷繁复杂的民族关系和殖民历史使他们也成为暴力冲突的对象。

尼日利亚的伊博族作为中间人少数族群,也活跃于商业与金融领域,但在内战及民族冲突中遭遇严重挑战。西亚地区的亚美尼亚人和奥斯曼帝国的犹太人群体,作为历史悠久的中间人少数族群,经历了繁荣和灾难并存的命运。亚美尼亚人在奥斯曼帝国时期的经济活动颇为集中,但却在20世纪初遭遇了令人震惊的种族灭绝。类似地,犹太人在多个国家既是经济中坚,也多次遭受系统性的压迫。不仅如此,东南亚的华人被普遍认为是经济的中坚力量,他们在贸易和金融领域的成功往往促进了当地社会经济的发展。然而,由于文化差异及经济竞争,华人社区时常面临主流社会的误解和排斥。

印度侨民在东非以及西非的黎巴嫩社区也显示出类似的特征。他们通过商业网络连接本地生产与国际市场,为当地经济注入活力,但同时也因文化和身份差异屡遭歧视。北美的犹太美国人、亚美尼亚美国人及亚裔美国人等群体,也体现出中间人少数族群的典型特征。通过创业和专业服务,这些少数族群在经济与文化领域取得了显著成就。遗憾的是,历史上多次的排华运动、反犹浪潮和排外事件也验证了中间人少数族群在社会中面临的挑战。中间人少数族群不仅仅是经济角色的载体,他们在社会结构中承载着特殊的文化及身份认同。

其经济地位的提升往往带动内部的社会凝聚力,但外部的排斥和嫉妒也可能加剧族群间的紧张。中间人少数族群的历史和现状揭示出一个复杂的社会现象,即少数民族既是社会经济发展的桥梁,同时也是容易成为社会矛盾焦点的群体。也因此理解和尊重这些群体的贡献,促进多元共融,是现代社会的重要议题之一。目前,学界针对中间人少数族群的研究依然活跃,不同学科从社会学、经济学、政治学等多角度探讨其形成机制、经济效应和社会影响。诸如魔法谬误现象的分析,帮助人们厘清误解背后的逻辑;对历史事件的回顾,则促使社会反思族群关系的和谐发展路径。未来,如何在全球化与本土认同的交汇点上平衡中间人少数族群的经济角色和社会地位,是学者与政策制定者面临的共同挑战。

在推动公平与包容的社会环境中,中间人少数族群的成功经验能够为多民族共存提供宝贵启示,同时其遭遇的困境也为社会公正敲响警钟。积极促进族群间对话,降低误解与偏见,将有助于实现社会稳定与共同繁荣。