在现代社会,科技已深入我们生活的方方面面。对于热爱户外探险、喜欢野营的人来说,如何在远离城市喧嚣、断网无信号的环境中依然能享受智能科技的便利,成为一个新兴的需求。大型语言模型(Large Language Models,简称LLM)由于其强大的自然语言处理能力和多功能性,逐渐受到个人用户的关注。尤其是在户外探险或者野营期间,带上一台能够离线运行的LLM,成为解决问题、获取知识、甚至紧急自救的重要工具。本文将围绕如何将LLM带入野营生活,详细探讨相关策略、设备配置、推荐的模型选择以及其应用的可行性和风险,为爱好者和初学者提供切实可行的参考方案。 文章开头要认识到,将大型语言模型用于野营场景并非简单的任务。

首先,LLM一般对硬件要求较高,需要较强的计算能力和较大的内存。其次,野外环境往往缺乏稳定电力供应和网络支持,这意味着设备必须能够离线运作并具备良好的续航能力。最后,安全性和数据的准确性也必须考量,尤其是在生命安全相关的信息查询时,模型的可靠性尤为重要。 选择合适的硬件是携带LLM的关键因素。目前市面上,像苹果M1 Pro芯片的笔记本电脑,配备16GB内存,已具备一定的承载能力。根据用户反馈,这种高性能、便携的设备已经可以支持部分轻量级、本地运行的语言模型。

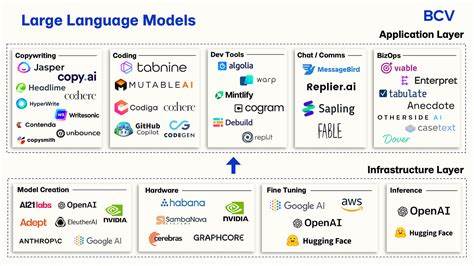

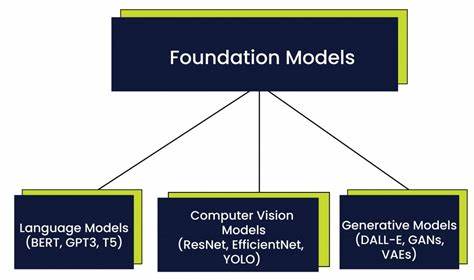

为了应对持续供电的难题,建议搭配高效的便携式太阳能电池板与容量充足的移动电源,通过太阳能转化实现离线供电。许多实践者推荐选用200W的太阳能面板配合储能电池,既能保证稳定的电力供应,又方便携带。此外,选购时还需考虑设备的耐用性、防水性能及温度适应能力,以应对户外多变的环境。 在模型的选择上,现有的LLM档次众多,大小和计算资源占用差异明显。用户普遍反馈Gemma和Qwen两个系列的模型表现出色,适合在中低功耗设备上运行。Gemma是谷歌的蒸馏版本,偏向通用任务,拥有较好的多面性能;而阿里巴巴开发的Qwen则在代码生成和专业领域表现优异。

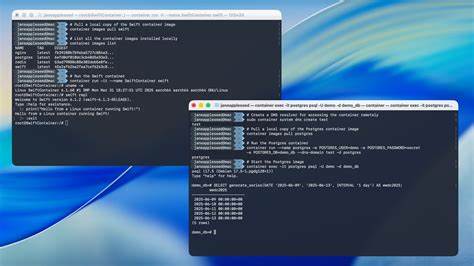

值得注意的是,这些模型往往经过量化和蒸馏处理,体积在1GB以下,便于快速响应且节能。另外,用户还可以考虑视觉语言模型(VLM)结合使用,例如使用Qwen的视觉模型辅助图片识别,帮助识别野外植物或景物。针对用户需求,也有不少工具如Ollama和LM Studio,能够方便地管理和调试本地模型,使得离线使用体验逐渐完善。 野营期间的实际应用场景多样。第一是安全和急救:在遇到意外情况时,模型可以临时提供应急处理建议,例如止血、固定伤口、抗感染措施等关键指导。但需要提醒的是,LLM的回答可能存在信息误差或“幻觉”现象,不能完全替代专业医疗建议,因此任何急救措施应结合实际判断和备有的传统急救知识。

第二是野外知识查询:在无人指导的环境中,比如植物和蘑菇的辨识,LLM可根据拍摄的植物图片,辅助判断是否有毒。但同样应谨慎使用,因部分毒蘑菇与食用蘑菇十分相似,即使是专业模型也难以百分百准确识别。第三是辅助规划和导航:利用模型进行路线规划、天气查询(事先下载数据)、设备使用指南等,这种交互方式进一步提升了个人的安全和便利性。此外,LLM还能提供心理支持,帮助缓解孤独感,解答困惑,增加露营乐趣。 续航和电力管理是确保LLM野营可持续使用的核心。由于模型推理和运行本身会消耗较多电量,必须合理估算电源容量,配合太阳能充电及储能电池来最大化续航时间。

用户反馈指出,保持设备电量在20%至80%之间,能够有效延长电池寿命。设计系统时,可以采用升压型充电控制器,将太阳能面板串联或并联,优化输出电压以匹配储能电池和设备需求。同时,切记带上高效率的充电线材及防护装置,避免断电风险影响重要时刻使用。 除了硬件和技术,本地模型在户外的实用性还依赖于用户是否做好充分准备和对可能风险的认知。专家和资深玩家建议,尽管携带智能装备能带来额外帮助,最重要的还是具备基础的户外生存知识及应急能力。积极学习传统生存技能,携带基础的纸质或电子生存手册更为保险。

尤其是在网络无法连接时,过度依赖AI模型会有潜在危险。因此,用户应当评估自己对技术的信任程度,并预留多种应急预案。 技术的快速发展有望减缓这些限制。星链等卫星互联网服务正在逐步覆盖边远地区,未来可以实现高效低延迟的网络接入,使野营者能够通过轻量应用远程调用大型AI模型而无需本地复杂算力。与此同时,硬件的性能不断提升,模型的优化和量化技术也在日新月异。随着时间推移,体验必将更加流畅和稳定。

对于热爱科技又热爱大自然的用户来说,如何合理有效地将人工智能带入户外生活,是一个值得深入研究和尝试的课题。从设备选型、模型配置、电源管理,到实际使用场景与风险防范,每一步都需精心规划。希望本文提供的思路与经验能助你在拥抱大自然的同时,拥有智能助手的贴心陪伴,让野营生活更安全、更丰富、更有趣。未来,可以预见,离线运行的智能语言模型将在户外探险、远程工作甚至应急救援等领域,扮演越来越重要的角色,开启全新的智能野营时代。