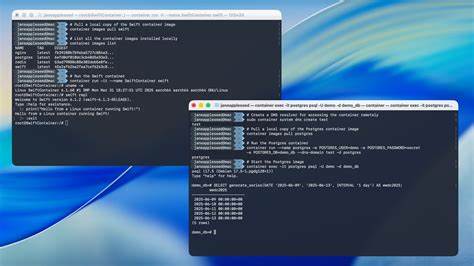

在2025年苹果全球开发者大会(WWDC)上,苹果悄然带来了令人兴奋的消息:macOS将原生支持运行Linux容器。这项名为Containerization的全新框架,基于开源技术,深度优化了对Apple Silicon芯片的性能支持,不仅保证了容器间的安全隔离,也极大地提升了资源利用效率。此举在业界引起了强烈反响,被视为苹果向容器化赛道发起的重大攻势。容器技术自诞生以来,以其轻量级、可移植、快速启动等特点,迅速成为软件开发和部署的主流工具。其中以Docker为代表的容器平台成为开发者不可或缺的工具,推动了云原生应用的普及。然而,苹果新推出的容器化框架在macOS上的原生支持,意味着开发者不再依赖虚拟机或第三方工具即可运行完整的Linux容器,这无疑大幅降低了开发和测试环境的复杂性和资源消耗。

苹果硬件出色的电池寿命一直是用户青睐MacBook的重要因素,但在使用Docker或运行Linux虚拟机时,这一优势往往被消耗殆尽。新的容器化框架通过减少虚拟化开销,有望大幅延长笔记本的续航时间,为开发人员带来更持久的工作时间和更高效的开发体验。相比以往依赖虚拟机的繁重启动过程,Containerization框架实现的轻量级隔离不仅减少了启动延迟,也提升了系统整体的响应速度和稳定性。苹果开源的容器化解决方案让开发者更容易深入理解其底层机制,从而便于优化和定制各类应用场景。从战略角度来看,苹果在操作系统层面集成Linux容器的能力,正逐步构建起一个围绕Mac生态的开发闭环。除此之外,苹果还在推动Swift语言不断拓展到后端开发领域。

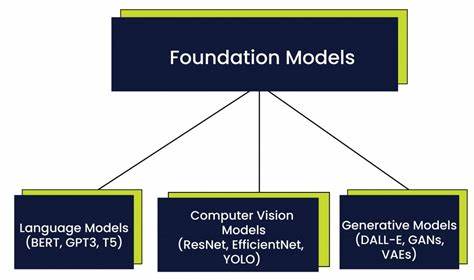

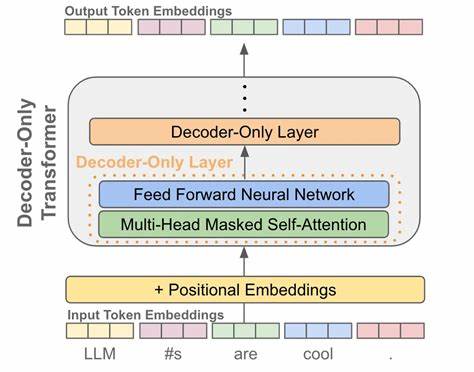

结合Swift的静态链接Linux SDK,开发者将能够在苹果设备上构建高性能、可维护的服务器端应用程序。这将极大缓解当前Swift后端框架在易用性和稳定性方面的限制,推动Swift在云原生领域的广泛落地。业界普遍好奇新的容器框架对GPU等硬件资源的支持情况,尤其是在图形渲染、人工智能推理等场景中的表现。同时,容器对Rosetta转译机制的兼容性也是关注焦点,这对于兼容不同架构软件和迁移现有项目至新平台来说至关重要。另一方面,苹果容器化框架能否支持完整的容器编排工具如Kubernetes或轻量级的k3s,将直接影响该技术在企业级和大规模应用中的推广力度。同样重要的是,开发者关心能否在容器化环境中无缝使用任何符合OCI标准的Docker镜像,以及是否需要依赖苹果自建的Mac Container Store等生态体系。

容器作为连接开发环境与生产环境的桥梁,苹果这一步骤无疑向业界释放了强烈信号,使得容器技术向更广泛的硬件和操作系统平台迈出了坚实一步。然而,这对Docker等现有玩家来说无疑是一次冲击。Apple的生态和硬件整合优势可能使传统容器供应商面临重新定位的挑战。尽管如此,这场技术革新也将促进整个云原生生态的繁荣,使开发流程更为简洁、协作更高效。对于开发者来说,未来可以期待通过一台MacBook即可完成从本地开发测试到云端部署的全流程操作,不再受限于庞大的虚拟机及复杂的跨平台兼容性问题。总的来说,苹果在WWDC上带来的原生Linux容器支持不仅是技术上的创新,更代表了其致力于为开发者打造高效、灵活且安全开发环境的长期战略愿景。

随着这一框架的逐步完善和生态的丰富,未来macOS将成为容器化开发领域的一座重要桥头堡。业内观察人士普遍认为,这项技术有可能催生出新的开发语言选择、应用交付方式和云原生架构模式,进而推动整个软件开发行业迈向更加智能和自动化的新时代。未来几个月内,随着苹果开源项目的深入解析以及开发者社区的积极参与,更多细节和实用案例将浮出水面。无论是从性能表现、电池续航还是生态建设角度出发,苹果的容器化策略都值得开发者与企业密切关注。与此同时,Docker及其他容器平台如何应对和调整,将成为业界新的焦点。变革已然来临,整个软件开发的格局或将在苹果的推动下迎来全新篇章。

。