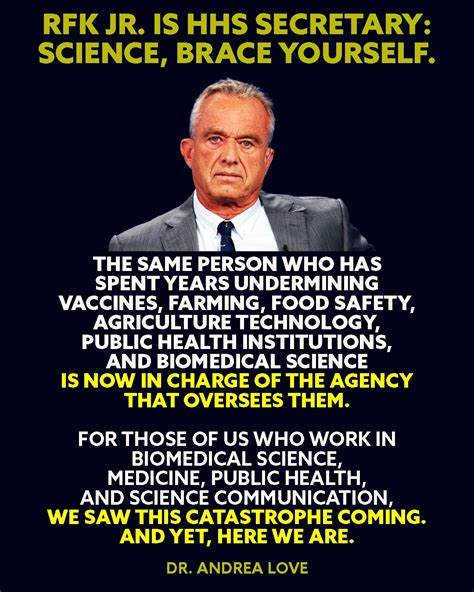

近年来,疫苗作为预防传染病的重要手段,已经被证明有效拯救了数百万人的生命。但2025年,罗伯特·F·肯尼迪 Jr.(以下简称肯尼迪)在担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长后,引发了疫苗政策领域的巨大震荡。他长期以来因反疫苗立场备受争议,而其上任后的多项措施更加剧了学界和公众对疫苗接种未来的担忧。肯尼迪到底采取了哪些行动?又会对疫苗接种带来什么样的影响?本文将深入解析这一话题。肯尼迪曾公开宣称不会取消任何人的疫苗,但实际上,他上任后不到半年,已经做出数项政策变更,直接影响了美国民众获取及承担常规疫苗费用的能力。他首先采取了被称为“大清洗”的行动,解雇了负责提出疫苗建议的联邦专家咨询委员会(ACIP)全部17名成员。

该委员会成立于1964年,其成员均为独立、无偿且高度专业的科学家。此次解聘被专家群体评价为史无前例,严重破坏了疫苗科学的权威性和透明性。肯尼迪随后以迅速任命新成员的方式,补充了一批大多数持有反疫苗观点或缺乏相关疫苗科学背景的人员。这种做法打破了历年来ACIP成员通过严谨评审和公开程序选拔的惯例,使得疫苗政策制定出现政治化、非专业化倾向。新的ACIP成员名单中包括诸如反对儿童疫苗接种的健康网红、支持错误科学观点的研究者以及部分没有疫苗科学或传染病背景的学者。这些人此前曾因传播错误信息而被科学界广泛批评。

此举不仅引发疫苗科学家及公共卫生官员的强烈反弹,也引发了社会对未来疫苗覆盖范围和价格的担忧。疫苗接种建议对医疗保险制度至关重要。依据2010年《平价医疗法案》,经ACIP推荐的疫苗必须获得保险和政府项目如“儿童疫苗资助计划”的全面覆盖。若新委员会调整疫苗接种时间表或取消部分疫苗推荐,意味着这些疫苗将失去保险保覆盖,家庭将面临数百至上千美元的疫苗接种账单,直接降低了疫苗的可及性。疫苗接种率下降则可能导致疫苗可预防疾病的复发,例如麻疹、百日咳和白喉等传染病。公共卫生专家忧虑,一旦疫苗抵制加剧,将报复性带来越来越多儿童和成年人患病甚至死亡的悲剧。

除了人员变更,肯尼迪还单方面调整了疫苗接种时间表,废除了鼓励孕妇接种新冠疫苗的建议,转而将该疫苗标注为需“共享临床决策”——这一模糊措辞使得疫苗吸收率大幅下降。此外,他颁布了要求所有新疫苗,包括每年更新的新冠疫苗和流感疫苗,必须进行安慰剂对照试验的新规定。这在学术和工业界引起轩然大波,因为这不仅耗费巨大,更存在伦理争议。任何已知安全有效疫苗的安慰剂对照研究都被看作违反伦理审查标准。该政策导致莫德纳(Moderna)撤回了新型流感和新冠联合疫苗的申请,并使不少疫苗研发项目陷入停滞。更严重的是,肯尼迪管辖的卫生部门大幅削减了公共卫生和疫苗研发的资金,导致部分重点项目终止,包括艾滋病疫苗和癌症疫苗的研究,损害了未来疾病防控的根基。

地方公共卫生部门遭遇经费用尽和人员流失,致使疫苗接种和疾病监控工作陷入困境。专家们形容这是一场疫苗体系的“全面拆解”,需要多年时间才能修复。疫苗是现代医疗领域最伟大的发明之一。在过去几十年里,有效疫苗接种帮助美国儿童避免了3200万次住院治疗,同时节省了数万亿美元的医疗费用和经济损失。疫苗不仅保护个体健康,更是整个公共卫生安全的基石。如今,肯尼迪针对疫苗政策的改革和干预被广泛视为阻碍科学共识、生物伦理和疫苗推广工作的倒退。

医生和疫苗科学家普遍担忧,疫苗覆盖范围和接种便利性下降,极易使得传染病重新威胁公共健康。面对快速变化的病毒和潜在的新兴流行病,保护疫苗研发和保障疫苗公平可及变得更加重要。疫苗争议不仅是科学层面的话题,同时涉及政府政策信任、健康信息传播和社会责任感。肯尼迪的行动折射出反科学、反主流医疗的思潮在部分政府部门渗透,令疫苗体系的未来蒙上阴影。为了避免美国和全球重现过去由于疫苗缺失导致的大规模疫情爆发,需要社会各界共同努力维护科学权威,加大公共卫生投资,澄清错误信息,促进疫苗接种。只有这样,才能保障儿童和成人免受可预防疾病的威胁,实现全民健康。

展望未来,疫苗政策任重道远,需要科学家、政策制定者和公众携手合作,重建公众对疫苗安全性和有效性的信任,确保疫苗产品研发、供应和推广不被政治干扰。政府应该透明、公正地遴选疫苗咨询成员,坚持基于证据的指导原则,同时加大培训和宣传,解决疫苗犹豫与误解。唯有坚持科学与公共健康优先,疫苗接种才能真正成为防控传染病的“护盾”,守护每一个生命的健康和安全。肯尼迪的疫苗政策变革不仅是当下的挑战,更是医疗公共卫生体系面临的警示。如何应对和调整,将决定未来数千万美国人健康的命运。