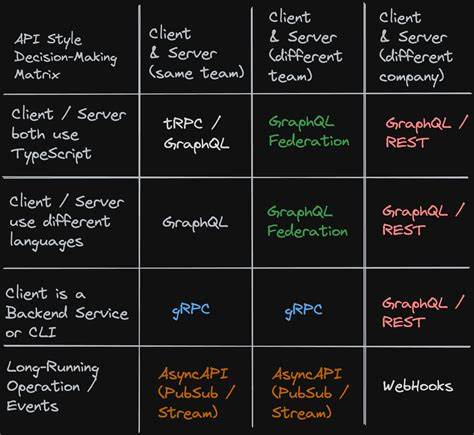

近年来,随着微服务和分布式系统的普及,API 的设计与管理变得愈发复杂。GraphQL 联邦(Federation)作为一种将单一大型 GraphQL 模式拆分为多个子图并联合查询的数据获取方案,逐渐成为多团队协同开发的利器。然而,传统的 GraphQL 联邦实现方式仍存在一定的性能瓶颈和类型安全隐患。近期诞生的将 GraphQL 联邦架构与 gRPC 技术相结合的创新方案,为这一困境带来了新的解决思路。GraphQL 联邦通过引入实体的概念,让不同子图能够定义实体并彼此扩展字段,尽管这种灵活的机制提升了模式的组合能力,但也暴露出多个实际问题。传统 Apollo 联邦模式中,子图之间通过实现一个名为 _entities 的字段,接收类型为 _Any 的未绑定对象列表,然后在运行时动态解析实体。

这种做法没有严格的类型检查,极易引发运行时错误,给开发者带来调试难度。与此同时,N+1 查询问题也因多次重复查询实体而屡见不鲜,影响整体系统性能。为何选择 gRPC 作为联邦子图的底层通信协议?gRPC 由于其高性能、严格的接口定义及对多语言支持的优势,是企业内部服务通信的主流方案。许多后端团队倾向于在业务逻辑层直接使用 gRPC,前端团队则以 GraphQL 作为数据查询接口。然而在传统架构下,为了实现 GraphQL 联邦,通常需要维护一层“子图 Shim”服务,这层服务在 GraphQL 和 gRPC 之间来回转换,造成了架构复杂度增加和性能损失。因此,直接将 GraphQL SDL(Schema Definition Language)编译为 gRPC 服务,借助一个强大的编译器生成紧密结合业务的 gRPC 协议文件,成为了推动行业进步的关键创新点。

通过这样的编译器,GraphQL 子图不再是运行时动态解析的“黑盒”,而是被编译成静态且类型严谨的 gRPC 接口。每个带有 @key 指令的实体会转化为对应的 gRPC 服务方法,支持批量查询,天然解决了 N+1 查询问题。数据加载(DataLoader)逻辑被前置到 Router 端统一管理,后端服务只需专注于核心业务处理,大幅降低开发难度和错误概率。同时,GraphQL 到 gRPC 的映射基于明确定义的规则,将 GraphQL 标准类型如字符串、整型、布尔型映射到对应的 Protobuf 基础类型,确保数据结构的严格匹配。输入类型和枚举也获得了相应的转换支持,保证请求与响应的契合度。在面对 GraphQL 动态且灵活的语义时,Protobuf 的静态类型系统显得更为严苛。

GraphQL 的可选字段、联合类型及默认值等特性无法直接映射到 gRPC。为此,映射系统设计了确定性的字段排序策略,并使用包装类型解决可空性,配合维护字段编号的锁定文件(proto lock file),防止消息字段编号重复和接口不兼容问题。这种设计不仅提升了系统的可扩展性,也增强了 API 演化的安全保障。Router 层的 gRPC 到 GraphQL 适配器承担着将客户端发起的 GraphQL 查询转换为对应的 gRPC 请求,并将服務端响应反向映射成 GraphQL 格式返回的责任。适配器处理复杂的类型转换、枚举映射及字段约束,实现了两套截然不同协议体系之间的无缝协作。这种设计彻底消除了传统 GraphQL 子图架构中的“中间层”,保证了调用链的简洁和高效。

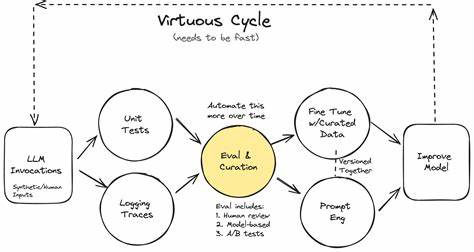

随着 WunderGraph 等公司推出诸如 WunderGraph Hub 平台,开发团队可以在统一的设计工作区内定义、模拟和管理 API,显著加快了 API 的迭代速度,从而进一步释放团队潜能。API 构建从之前分散的开发模式转向协作驱动的设计优先方法,使得微服务生态系统中不同角色的工程师得到更合理的职责分配。展望未来,基于 gRPC 的 GraphQL 联邦方案不仅解决了传统模式的类型安全及性能难题,更为企业级 API 架构带来了革命性变化。它让后端工程师能够聚焦于业务逻辑,无需为数据加载和实体解析操心,同时为前端开发者保留了 GraphQL 的灵活与高效表达能力。这种分层解耦与职责明确的设计,将促进规模庞大的微服务系统更加稳定、易维护。与此同时,随着技术成熟度的提升,更多高级特性如权限控制、中间件处理以及对非同步流数据支持,也将在 gRPC 联邦架构中相继实现,为开发者带来更丰富的工具链。

开发者若想尝试此创新架构,可参考 WunderGraph 提供的快速入门教程与文档,快速构建基于 gRPC 的子图服务,体验编译器生成的高性能接口,并了解如何通过 Router 无缝调用。这不仅为 API 开发者提供了强有力的生产工具,也为推动行业标准化迈出了重要一步。总结而言,将 GraphQL 联邦架构与 gRPC 深度结合,代表了现代 API 技术栈的重要演进。编译器驱动的严格类型安全、内置数据加载优化及代码生成策略,不仅提升了系统响应速度,也显著减少了运行时错误。更关键的是,这种设计增强了多团队协作的稳定性和效率,加速了复杂系统的构建与维护,推动 API 生态迈向更加开放、统一与智能的未来。