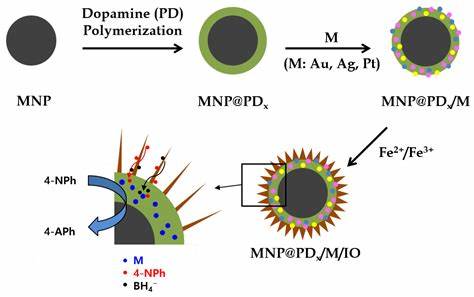

随着纳米技术的快速发展,纳米级磁性材料的研究成为现代材料科学中的热点领域。铁氧化物(Fe3O4)纳米粒子因其良好的磁性和生物相容性,在磁存储、生物医学及环境治理等多个领域展现出极大应用潜力。然而,传统研究主要关注其常压下的磁性能变化,对于铁氧化物纳米粒子在极端条件下的行为,却知之甚少。近期一项突破性的研究揭示,当铁氧化物纳米粒子承受极高压力时,其微观结构和磁性能将发生显著转变,展示出前所未有的新型磁特性,为相关领域带来革命性的启示。研究团队采用金刚石对顶砧(DAC)技术,将平均粒径仅5纳米的Fe3O4纳米粒子压缩至接近20吉帕的超高压力。起初,这些纳米粒子以面心立方(fcc)超晶格结构紧密堆积,但随着压力增大,粒子间距持续减小,最终在约10吉帕时,纳米粒子开始彼此接触并逐步整合,形成长度达到数百纳米的纳米线链状结构。

高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)和扫描透射电子显微镜(STEM)清晰显示这些纳米链排列规整,体现了显著的自组装特性。除形态的宏观变化外,纳米粒子的晶体结构也经历了从立方尖晶石结构向正交相的不可逆转相变。这种结构上的转变伴随着纳米级的晶格畸变,为磁性能变化奠定基础。实验中利用同步辐射X射线散射技术实时监测结构变化,提供了可靠的证据支持。磁性测试结果令人振奋。在常压和无压状态下,Fe3O4纳米粒子表现出低矫顽力和低磁各向异性,这意味着其磁矩易于被外界磁场扰动,难以维持稳定磁态。

可当这些纳米粒子经高压处理形成有序链状结构后,实验记录到磁性显著增强,局部矫顽力提升至近400奥斯特(Oe),磁各向异性常数达到2.9×10^5焦耳每立方米,是原始粒子的三倍之多。纳米链的形成显著提升了体系的磁稳定性和能量障碍,使其对外部磁场的响应更加迟钝而坚固。更为重要的是,这种磁各向异性的增强并非来源于单个粒子的形状畸变,而是属于超结构级别的集体效应,由纳米粒子间的磁偶极相互作用驱动。先进的微磁学模拟进一步揭示了这种机制。理论计算显示,每个纳米粒子在正交晶相时表现出易平面磁各向异性,串联排列的粒子链通过强烈的磁偶极耦合,共同形成了沿链轴方向的统一磁化排列,显著增加了整体的磁硬度。模拟还指出,粒子间的微小空隙和排列方向直接影响矫顽力的大小,越紧密和规则的链状结构带来越高的磁各向异性。

实验与模拟数据紧密吻合,验证了磁偶极相互作用和压制诱导相变在磁性能提升中的关键作用。铁氧化物纳米粒子在极端压力下的结构重组及其带来的磁学性质转变,揭示了纳米材料超结构设计中未被充分发掘的潜能。这种高压诱导的自组装方法,除了改变结构,也赋予了纳米磁体稳定和可控的磁性能,有望为未来高性能永久磁体、纳米磁记录以及磁性传感器的开发提供重要技术路径。此外,研究还提示压力作为调控手段,可以精准调节纳米结构和磁性能,实现功能化设计目标。展望未来,如何将这一高压诱导的超结构磁性特征延展至更大尺度和多材料体系,将成为关键挑战。同时,深入理解不同晶相、粒径和排列方式对磁性的综合影响,将推动纳米磁学迈向新高度。

该研究不仅丰富了铁氧化物纳米材料的磁学知识体系,也为纳米科学与高压物理的交叉应用树立了典范。总之,铁氧化物纳米粒子在极端压力环境下展现出的新型磁各向异性,不仅为基础科学提供了新视角,也为未来磁性材料设计提供了创新思路。这一发现既强调了材料微观结构调控的重要性,也彰显了纳米粒子集体行为在磁性提升中的核心作用。随着相关技术的进一步成熟,基于高压诱导纳米粒子自组装的磁性材料必将在信息技术、能源及医学等领域大放异彩。