时间作为一个抽象且复杂的概念,在编程中扮演着举足轻重的角色。从简单的时间戳记录到复杂的跨时区事件同步,处理时间的正确方式直接影响软件的准确性和用户体验。然而,许多开发者面对时间相关问题时往往感到困惑,甚至心生畏惧。本文将带领大家从根本上理解时间的不同层面,掌握应对时区和闰秒等挑战的技巧,提升编程中的时间处理能力。 时间的关键概念之一是“绝对时间”,它指的是宇宙中一个唯一且确定的时间点。编程中通常以一个参考时刻——即“纪元”作为起点,用秒或毫秒来表示距离该纪元的时间长度。

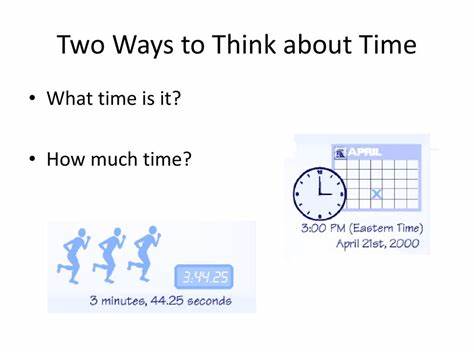

比如Unix时间戳的纪元是1970年1月1日0时0分0秒(UTC),一切时间点都可以看作是从这刻开始计算经过的秒数。通过这样的数值表示,计算两个时间点的先后顺序和间隔变得直观和高效。另一重要的时间概念是“时间段”,即两个绝对时间点之间的持续时间。理解绝对时间和时间段的关系,程序员才能准确地进行时间比较、计算延迟以及调度任务。 但是,绝对时间并不能直接满足人类沟通的需求。人们习惯于使用“民用时间”,即年、月、日、小时、分钟和秒的组合来描述时间。

民用时间通常遵循公历(格里高利历),使得我们可以轻松表示具体的日期和时间。然而,民用时间包含诸多复杂性,比如月份长度不一、闰年规则以及夏令时调整,这些都让时间计算变得不那么简单。更进一步,地球各地的时间不尽相同,时区的存在是为了使各地的“民用时间”与太阳的位置相匹配。在UTC时间的基础上,时区通过设置不同的偏移量实现本地时间的表达。时区规则并非一成不变,政府可能根据经济、人文等因素随时调整时区或取消夏令时,使得时间转换逻辑变得更加复杂。 编程中常见的“直接使用UTC”的建议看似简单有效,但在实际应用中可能引发错误。

首先,UTC时间是统一的绝对时间表示,但民用时间的变化、夏令时切换和闰秒调整等因素都可能造成时间显示和计算上的差异和困惑。例如,闰秒是为了修正地球自转速度的微小变化而人为插入或删除的秒,这使得某些天的秒数不是固定的86400秒,导致时间计算需要特别处理。许多主流编程语言和时间库尚未完美支持闰秒,这可能导致系统时钟与“真实”时间存在微妙差异。 因此,应用程序设计时必须结合具体需求,选择合适的时间表达方式。如果需要处理跨时区的事件管理,应该存储绝对时间(如UTC),同时保留时区信息,便于在不同地区正确转换和显示。同时,要考虑时区规则的历史变更,利用权威的时区数据库(如IANA时区数据库)来准确解析时间。

IANA时区数据库详细记录了全球范围内自1970年以来的时区规则变动,有助于开发者保持计算结果的准确性和一致性。 另外,处理时间的复杂性并不仅限于时间表示本身,用户的时间意图理解同样关键。举例来说,用户设定的“明天早上七点”的意义在于本地时间显示为七点,而非固定的绝对时间值。因此,保存输入的本地日期时间和对应的时区信息,并根据最新时区规则动态计算其绝对时间,能够更好地满足用户预期,避免因规则变化造成的逻辑错误。 专业编程实践还应关注系统时间同步问题。系统依赖NTP(网络时间协议)等机制与原子钟保持时间精度,但时钟漂移和网络延迟导致时间可能并非绝对精准。

此外,许多系统函数返回的时间值不考虑闰秒,用户需要根据实际需求判断是否需要校正。 对于开发者而言,深入理解时间的本质及其多重表现形式是编程中有效管理时间的关键。选用支持丰富时区和闰秒处理的时间库,如Java的java.time包、Python的pytz及dateutil、Rust的chrono等,可以大大减少因时间复杂性带来的Bug。同时,设计良好的时间API接口,明确区分绝对时间和民用时间的处理流程,才能构建健壮的时间管理方案。 综上所述,编程中的时间问题远非简单调用系统时间那么简单,它涵盖了物理时间、民用历法、时区规则及政治社会因素的复杂交织。通过系统理解绝对时间与民用时间的差别及转换规则,结合IANA数据库等权威工具进行时区管理,谨慎处理闰秒和夏令时转换,结合用户意图设计数据存储与展示方案,开发者才能真正驾驭编程中的时间,打造精准又高效的软件系统。

。