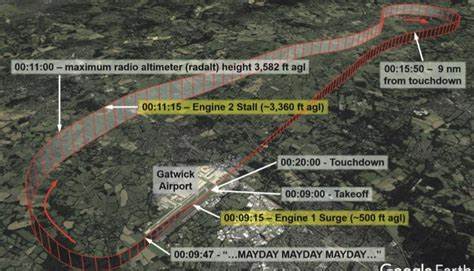

近年来,伊朗的核计划一直是国际社会高度关注的焦点。随着伊朗在核技术领域的不断进步,相关国家尤其是美国持续对其核设施保持高度戒备。2025年中,美国对伊朗境内多个核研发展点实施了空袭行动,这一军事打击在国际上引发广泛讨论。根据美国国防情报局发布的最新初步分类报告,这次空袭虽然对伊朗核计划造成了一定的延迟,但影响却远未达到彻底摧毁的程度,预计仅推迟了几个月的进程。空袭主要针对伊朗的三处关键核设施,分别是福尔多(Fordo)、纳坦茨(Natanz)和伊斯法罕(Isfahan)。报告指出,尽管袭击成功封闭了两处设施的入口,但其地下建筑结构依然保持完整,未导致建筑坍塌或严重破坏。

这意味着伊朗仍有复建和继续运营的潜力,具备一定的抵御能力。值得注意的是,袭击之前,伊朗已经将大部分浓缩铀库存转移至安全位置,部分甚至可能藏匿于秘密场所,因此核原料损失很少。伊朗的这种预防措施显示出其对潜在军事打击的高度准备和应对策略。以色列方面同样密切关注伊朗的核活动。以色列官员表示,伊朗可能一直维持着若干较小的隐秘铀浓缩设施,以保证关键核技术能够在遭受攻击后继续运转。这种“分散式”核设施策略为伊朗提供了一定的战略纵深,有效提高了核计划的生存能力。

此次袭击最重创的纳坦茨设施长期以来被视为伊朗核计划的核心,拥有大量离心机和浓缩技术资源。报告称纳坦茨受到的损伤从中度到重度不等,可能对伊朗近期核研发造成一定影响。虽然破坏不及预期严重,但无疑限制了核设施的正常运转速度和效率。截至目前,美国情报界的评估显示,伊朗若试图加速制造核武器,攻击发生前需要大约三个月时间。经过此次空袭及其后由以色列空军发起的系列攻击,核计划的进度仅被延迟不到六个月。这一时间窗口的缩短为国际社会争取了宝贵的外交休战和谈判机会,同时也暴露出军事打击在遏制核扩散上的局限性。

除了军事层面,空袭事件引发了外交与安全领域的广泛反响。地区各国领导人对伊朗核计划的未来走向表示关切,部分国家担忧伊朗可能进一步隐秘化核项目,以规避外界监控。联合国及国际原子能机构亦将本事件作为加强核查体系、提高透明度的契机。伊朗方面则将美国空袭定性为侵略行为,誓言加快核能发展计划以抵御外部威胁。专家分析认为,伊朗或将采取更加分散且隐秘的核技术发展战略,强化地下设施建设,以减少未来军事打击的风险。此外,伊朗可能加大与友好国家的合作,寻求技术支持,提升核计划的自给自足能力。

从全球战略格局来看,美国空袭与相关行动虽暂时延缓了伊朗核野心,但未能根本改变其核技术积累趋势。这提醒国际社会,单纯依靠军事手段难以完全解决核扩散问题,必须结合多边外交、经济制裁及技术防控措施,形成全面有效的遏制体系。未来,针对伊朗核计划的防控策略需要更加注重情报收集、技术监测与国际合作,以实现早期预警和精准打击,争取将核威胁降至最低水平。同时地区稳定与和平依旧任重道远。总而言之,美国针对伊朗核设施的空袭行动虽在短期内拖延了核项目进度,但距离彻底阻断伊朗核能力还有显著距离。伊朗依托丰富的地下设施和灵活的核物质转移手段,展现了较强的抗风险能力。

国际社会需进一步加强协调,共同推动透明与和平利用核能的原则,防止核技术被滥用。面对复杂多变的中东核问题,军事行动不可或缺,但仍必须辅以外交智慧和战略耐心,才能推动持久的解决方案落地。未来数月至数年内,伊朗核计划的走向将直接影响中东地区安全格局及全球核扩散态势。持续关注情报动态和国际应对策略,对于维护地区稳定与全球安全意义重大。