河流作为地球上重要的淡水资源和生态系统纽带,承载着丰富的生物多样性和人类的经济社会活动。然而,最新的环境科学研究显示,自工业革命以来,全球河流水银含量已经翻了一番,这一变化不仅反映出人类活动对环境的深远干扰,也引发了关于生态安全与公共健康的广泛关注。水银是一种有毒重金属,极易在环境中积累并通过食物链传递,对神经系统、免疫系统等人体功能产生严重危害。了解全球河流水银水平变化的成因、影响范围及其治理路径,对于保护水资源和维护公众健康具有重要意义。全球水银污染的激增主要源于工业革命后人类活动的剧烈扩展。历史数据模型显示,1850年前的河流每年携带至海洋的水银约为390公吨,而现代这一数字已升至约1000公吨。

主要因素包括工业废水排放、土壤侵蚀加剧以及采矿活动中的水银释放。工业废水和城市生活废水含有大量的水银污染物,直接进入河流系统,成为水银输入的主要途径。此外,大规模的土壤流失和人类对土地的过度开发,导致水银沉积物被重新释放到水体中,加重了河流负担。采矿活动,尤其是小型金矿作业(ASGM),在南美、东南亚以及非洲部分地区成为水银污染的“重灾区”。以亚马逊流域为例,森林砍伐引发的土壤侵蚀和非法金矿开采带来的水银排放,使该地区的水银预算超过每年200公吨,其中约75%源自人为活动。区域间的差异表现明显。

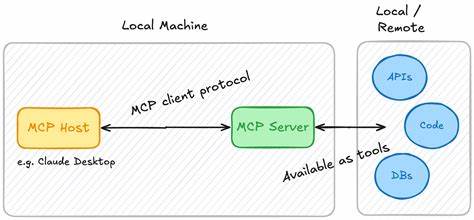

北美和南美地区累计贡献了全球工业革命以来水银河流污染增长的41%,东南亚为22%,南亚为19%。而中国作为工业重镇,尤其是长江流域,河流水银排放量已超过历史水平的两倍,超过70%的区域水银排放量来自工业排放。与此形成对比的是地中海区域,水银水平较工业革命前反而有所下降。这主要归功于包括尼罗河阿斯旺高坝在内的若干大坝建筑工程,这些水坝通过截留含汞沉积物,减少了水银向下游河段及海洋的输送。科技的发展使科学家们能够通过构建复杂的计算机模型模拟水银在河流中的运输和沉积过程。例如,名为MOSART-Hg的模型结合了土地、水文和污染物迁移的多维数据,精确模拟了不同时期和区域的水银流动。

通过与全球多地沉积核心样品的水银浓度数据比对,验证了模型的可靠性。这一模型不仅还原了工业革命前后的历史状况,更为预测未来水银污染趋势提供了科学依据。水银污染带来的生态与健康风险不容忽视。作为强神经毒素,水银能在鱼类体内累积,并通过食物链进入人类,对儿童和孕妇尤为危险。河流沿岸的重要生态系统,尤其是覆盖迁徙鸟类重要路径的区域,也因水银超标面临栖息地质量下降威胁。水银超标的鱼类直接影响当地居民的饮食安全,使公共卫生风险加剧,这一现象在靠近矿区和工业区的社区尤为突出。

基于研究成果,科学家们呼吁加强国际合作,通过实施《水俣公约》等全球性环保协议,有效控制水银排放。确立历史水银污染基线的意义在于为污染治理设立目标,推动制定更科学、更具约束力的标准和措施。治理策略要综合考虑工业废水处理技术升级、生态修复以及小型采矿法规监管的加严。推动绿色采矿技术和循环经济模式,也可望减少水银的直接排放。社会公众的环境意识提升,监管机构加大执法力度,将助力润物细无声地改善河流水银污染状况。未来,监测技术的进步将使水银污染的快速评估成为可能,河流水银浓度将成为衡量全球治理成果的敏感指标。

继续扩大跨国科研合作与数据共享,对于及时应对水银污染热点和拐点意义重大。与此同时,应加强对水银环境迁移机理的基础研究,深化环境健康影响的长期追踪评估,推动形成“先预防、再治理”的污染防控体系。工业革命以来全球河流水银含量的倍增警示人类须对环境保护给予更多关注和行动。保持河流生态系统的健康,是保障饮用水安全、生态平衡和人类福祉的根基。通过科学研究指导政策制定,加强环境治理力度,推动绿色发展路径,协同实现经济发展与环境保护的双赢,才是人类可持续发展的必由之路。未来科学技术与社会治理的结合,将为缓解乃至逆转水银污染趋势带来新的希望和动力。

唯有如此,方能守护清澈河流,呵护地球家园的生命之源。