近年来,人工智能(AI)技术的飞速发展为各行各业带来了革命性的变化,尤其是在视觉艺术领域,AI图像生成器让创作变得更加便捷和丰富。然而,与此伴随的,是艺术家们面临着越来越严峻的版权挑战。越来越多的AI公司通过网络抓取大量艺术作品,未经艺术家同意就将这些作品用于训练AI模型,进而生成新的图像,导致原创作品被滥用和版权无法保障。针对这一问题,研究人员开发了一款创新性工具——Nightshade,旨在帮助艺术家们“中毒”自己的作品,从而有效阻止AI模型对这些图像进行正确识别和训练。Nightshade由芝加哥大学的研究团队研发,通过对图像像素进行微小且人眼难以察觉的调整,使得AI模型在分析图像时产生严重误判。简单来说,图像的“中毒”版本会导致AI模型错误地标注图像内容,从而使得这些图像在被用于训练时变得无效,甚至扭曲后续AI生成的结果。

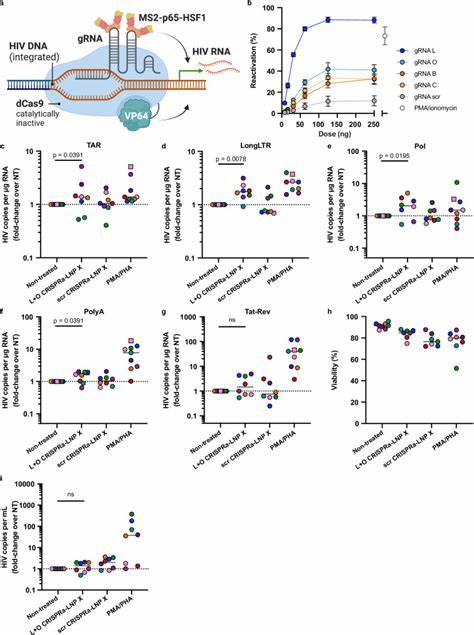

这种技术的亮点在于它不影响人类观赏作品的体验,但却能干扰AI算法的判断,成为艺术家对抗AI数据收入滥用的一项有效利器。具体来说,研究人员在对AI图像生成技术诸如Stable Diffusion的测试中,发现当模型被喂入大量“中毒”版的狗类图像时,生成的新狗图像会出现肢体过多或者面貌卡通化的异常表现,甚至随着“中毒”图像数量的增加,AI生成的图像逐渐偏离原本的狗类特征,转而出现诸如猫这种完全不相关的动物形象。这不仅破坏了训练数据的准确性,也使得生成的内容失去可信度和实用价值。AI图像生成背后的核心原理是基于大规模训练数据的模式识别和语言-图像关联。简单的提示词指导AI生成图像,实则依赖模型对海量图像与词汇的匹配和理解。若用于训练的数据本身被“污染”,则模型的学习效果和生成质量必然受损。

Nightshade正是利用这一机制,通过制造微妙的数据干扰,阻止AI公司无授权地采集和挖掘艺术家创作作品的潜力。在版权法律尚未普及且监管缺失的环境中,艺术家面临着被动局面。虽然一些组织推出了“拒抓”名单或者“勿抓取”指令,试图限制AI公司采集作品,但缺乏有效执行和验证机制,导致这些措施大多形同虚设。相比之下,像Nightshade这样的技术手段,更具主动防御和可操作性,能够实质性地减少作品被滥用的风险。然而,目前Nightshade尚未对公众开放,研究团队正处于同行评审阶段,计划不久将来正式发布这一工具。期待更多艺术家能借助此类创新技术,保护自身劳动成果,维护创作权益。

同时,这一事件也引发了业界和公众对AI伦理与版权保护的广泛关注。AI虽然极大推动了艺术创作的多样和效率,但其背后的数据来源却面临伦理和法律的严峻考验。创作者权益如何保障、AI企业的责任如何界定,成为亟需解决的重要议题。未来,AI的发展必然伴随着更完善的规则和技术保护手段,使得人工智能真正成为艺术创新的助手,而非掠夺者。总的来说,Nightshade的出现为艺术家们提供了一种全新的防线,让他们能够在开放的网络空间中主动控制作品的使用权,不再被动等待法规或平台的约束。这不仅意义重大,也反映了技术赋能版权保护的新方向。

随着相关技术逐步成熟,越来越多的创作者可以运用此类工具,从根本上减少作品被无授权二次利用的可能,让创意的价值得以合理回报。AI技术与艺术之间的关系仍在不断演变,而Nightshade的诞生无疑成为推动绿色合作和公平共享的重要一环。艺术家们的智慧与科技的融合,也将为未来艺术生态带来更健康、更可持续的发展格局。