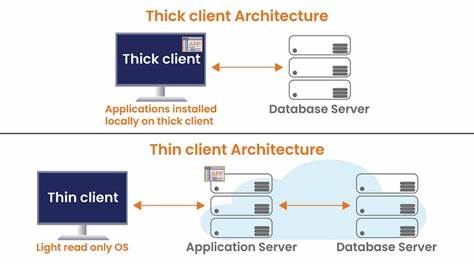

在现代软件开发的世界中,设计架构的选择直接影响软件的稳定性、用户体验以及后续的维护成本。厚客户端与薄客户端的划分,是软件设计领域极具代表性的架构思考方向。厚客户端与薄客户端的区别本质上在于业务逻辑和处理责任的分布,决定了系统中客户端与服务器端各自承担的功能多寡。通过分析Kubernetes中kubectl apply命令从客户端侧处理(Client-Side Apply)向服务器侧处理(Server-Side Apply)的演进过程,我们能够更清晰地理解厚客户端与薄客户端设计的实践意义及其背后的原理和权衡。设计软件时,常见的一个基本问题便是“业务逻辑应该承担在哪里?”这一决定不仅影响系统的模块划分,还牵涉到团队分工、开发效率和功能拓展等多方面因素。薄客户端设计即将复杂的业务逻辑和状态管理主要放在服务器端,客户端则保持轻量和简单。

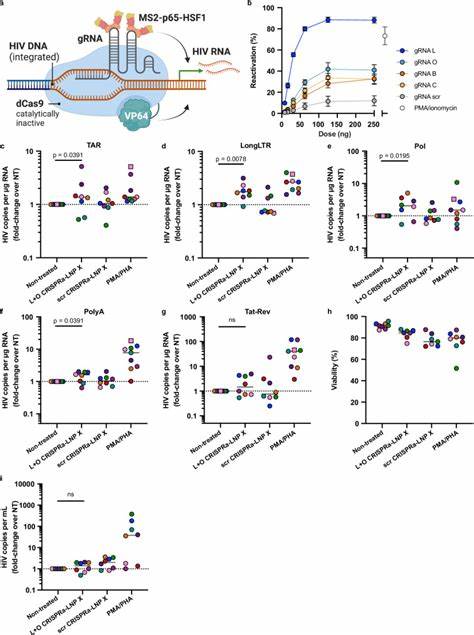

这样客户端更易于维护和升级,服务器端则统一负责核心功能,实现零成本的复用和实时更新。相反,厚客户端则将部分甚至大部分业务逻辑下放至客户端,利用用户侧的计算资源,对应用个性化需求和交互体验进行深度支持。以Kubernetes的kubectl apply命令为例,其最初版本采用了客户端侧应用逻辑的思路。用户通过本地的YAML文件描述期望的资源状态,kubectl客户端使用三方合并(3-way merge)算法,结合本地定义、上次应用状态和服务器上当前资源状态,生成最合适的补丁请求以更新服务器资源。该过程使得客户端承担了大量业务计算和资源合并的责任,服务器仅实现基本的读写API接口,属于典型的厚客户端模式。该模式的益处在于客户端可以灵活地进行资源合并和变更控制,适合对业务逻辑有较强掌控需求的场景。

但随着多方对集群资源的频繁并发修改,客户端侧应用逻辑的局限逐渐显现,主要体现在冲突检测与解决能力不足。多个操作者或系统组件在未通知对方的情况下变更同一资源字段时,易导致修改被覆盖或丢失,影响系统状态的正确性和稳定性。为解决这一痛点,Kubernetes社区提出并实施了服务器侧应用模型,将“apply”算法从客户端迁移至服务器。服务器侧Apply不仅简化了客户端的工作量,客户端几乎只需发送完整的资源定义,服务器端则负责变更的合并、冲突检测和管理,每个字段的所属者被详细记录,允许精准锁定冲突并及时反馈给用户。此举兼顾了多客户端协同操作的需求,提高了系统的健壮性和一致性,也是薄客户端、厚服务器设计理念的典型体现。除开技术实现,选择厚客户端或薄客户端设计更深层次地反映了对资源分配和用户体验差异的权衡。

服务器具备集中式高性能计算能力,适合作为业务逻辑和数据管理的核心中心,一个典型例子是需要提供统一数据视图和实时更新的应用场景,比如大型搜索引擎和监控平台。而客户端则直接面向最终用户,可能拥有异构的性能环境及个性化需求,利用客户端的计算资源可以显著降低服务器压力,实现水平扩展,也方便根据用户实际情况调整部分业务逻辑,提高响应速度及交互体验。量身定制的客户端功能往往带来更贴近用户习惯的操作灵活性,但也需注意客户端的多样性与潜在的不稳定性,尤其在游戏或安全敏感领域,客户端不可靠性可能成为设计和维护的难点。因此,在实际项目中,要根据功能的通用性、对实时性的要求及用户多样性,合理权衡计算任务的分布。过度依赖服务器可能导致复杂度集中,维护成本攀升,服务器负载加重,难以支撑大规模用户访问;而过于厚重的客户端则可能因设备性能参差不齐或升级不便,影响用户体验和版本一致性。以餐厅烤肉为类比,可以理解为由服务员负责烤肉(薄客户端,厚服务器)和顾客自行烤肉(厚客户端,薄服务器)两种服务模式。

服务员烤肉虽然保证了烤制质量和一致性,但人力成本高且扩展受限;顾客自行烤肉则降低了餐厅人力开销,提升了运营效率,但依赖顾客操作水平,体验不一。从技术角度来看,推动相关业务逻辑尽可能迁移至服务器一方面简化了客户端,减少了客户端版本迭代的复杂度。另一方面也使得新功能及安全更新能快速推向所有用户,无需依赖各平台客户端的同步升级。服务器侧应用使得不同客户端(命令行工具、网页界面、API调用工具等)均可使用统一的服务接口,实现跨平台零差异操作,极大提升了生态系统的兼容性和开发效率。Kubernetes的服务器端Apply功能自稳定发布以来,虽然尚未成为kubectl默认执行方式,但已为众多复杂场景提供可靠保障,证明了薄客户端设计在大型分布式系统中的实际价值。最终,厚客户端与薄客户端的选型并非一成不变,而是随着技术演进、用户需求和业务场景不断变化而调整。

深刻理解两者在计算资源、用户分布、系统复杂度以及维护难度上的差异,结合具体项目特点灵活布局,才能设计出既高效稳定又用户友好的软件系统。厚客户端与薄客户端的设计理念具有现实参考和借鉴意义,将这一架构思想应用于更广阔的领域,必将推动软件开发模式朝着更合理和成熟的方向发展。