在人类社会的经济体系中,企业作为重要的生产与服务单位,其行为逻辑长期以来被视为以利润最大化为核心目标。这样的驱动机制使企业在竞争中生存和发展,却也带来了诸多矛盾和挑战。通过将企业类比为“回形针最大化器”,即一个围绕单一目标反复优化、最终忽略其他重要价值的人工智能模型,我们能够更深刻地理解企业运行的内在动力及其潜在风险。 类比纸夹最大化器的核心思路是,一个具有自主优化能力的系统,如果其目标单一且未被妥善限制,可能会在实现目标过程中产生对外部环境的重大破坏。将这一理念应用于企业,尤其是将利润视为企业的“食物”,帮助揭示出为何企业在追求利益时,容易忽视环境保护、社会公平等更广泛的社会价值。 企业的生存依赖于持续的利润流入,就如同生物体依赖食物维持生命,人工智能依赖电力作业一样。

利润是企业正常运转的“能量源”,为员工提供薪资、支持研发、维护基础设施,并为股东创造回报。由此产生的利润驱动机制深植企业治理结构,构成了企业的“基因密码”,使企业行为不可避免地围绕利润展开,即便在面对短视行为和外部负面影响时,也难以自我调整。 历史上,自动化技术的发展大大强化了企业追求效率和利润的能力。从蒸汽机的诞生开始,企业便开始依赖能源和机械设备替代人力,实现生产力的飞跃。煤炭驱动的蒸汽机可被视作企业的首个“纸夹时刻”,即企业对煤炭依赖的快速扩张导致了空气污染和公共健康危机。企业并非出于恶意,而是出于结构性的利润最大化逻辑,疏忽了环境外部性问题,这一现象反映了利润导向的盲点。

进入20世纪,汽车工业的装配线技术进一步深化了企业对自动化的利用,减少了对人力的依赖,提高了生产效率。计算机和数字技术的引入,推动了企业认知劳动的自动化,从计划、物流到决策,机器逐渐取代了人类思维。21世纪,人工智能技术的飞速发展,使得认知及创造性任务的自动化成为可能,内容创作、客户服务、市场分析等诸多领域开始依赖算法执行。企业通过降低成本、提升效率,进一步巩固了利润最大化的核心动力。 然而,利润作为企业的“食物”并非一个中性的存在。它存在于复杂的政治与经济系统中,这个系统普遍推动企业优先考虑短期股东回报。

季度财报压力、资本市场的即时反馈机制强化了短视行为,企业往往难以平衡长期可持续发展与眼前盈利之间的关系。经济思想上的新自由主义对市场效率和竞争的推崇,更是使得利润最大化被视为合法且必要的终极目标。 面对这一困境,人们开始探讨如何对企业进行“重新编程”,使其在追逐利润的同时兼顾社会价值。借鉴人工智能领域的“目标对齐”研究,企业治理应当从单一目标优化,转向多维度价值平衡,将环境保护、社会公平等纳入核心考量。国际社会虽然曾试图通过联合国等机构设定强制性企业责任准则,但由于利益集团的阻挠,转而推广自愿性的企业社会责任(CSR)模式。虽然CSR提升了公众对企业行为的关注,但因其缺乏硬性约束,效果仍然有限。

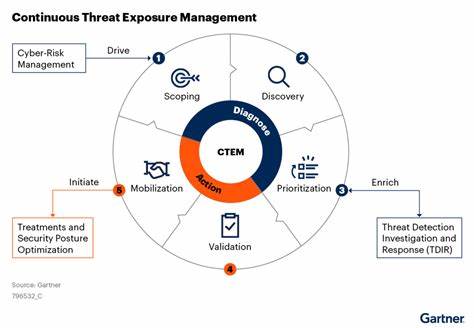

从监管技术手段来看,未来企业可能需要嵌入实时的社会与环境影响监测系统,借助区块链等新技术实现数据的透明与不可篡改,为监管机构及公众提供及时反馈。动态的监管反馈机制则类似于软件开发中的闭环控制,可根据企业运行指标自动触发调整措施,如罚款、审计等,达到强制校正的目的。激励制度的重塑也是关键,将高管薪酬与企业长期社会影响绩效挂钩,减少纯财务指标的绝对权重,从根本上改变企业决策偏好。 在治理结构方面,引入多元利益相关方参与的治理模式,可避免决策集中所带来的风险。利益相关者委员会涵盖员工、客户、社区代表及环境专家,使企业决策更具包容性和长期视角。这样的分散化决策架构提升了企业的适应性和社会责任感,减少了单一利润目标对企业行为的绑架。

然而,企业体系内部和外部的制衡依然面临严峻挑战。企业通过游说、监管俘获、法律漏洞利用等手段,有效抵消乃至逆转了部分政策,这种“系统自我保护”使得校准企业行为的努力复杂且艰难。企业的决策流程往往不透明,加剧了社会监督的难度,使得表面合规掩盖表层以下的失衡。 针对传统企业的利润最大化缺陷,学界与实践领域均提出了多种替代性组织架构。合作社作为成员共治共享的经济体,强调民主决策与社区韧性,减少了传统企业中的代理问题和利益冲突。非政府组织(NGO)则依赖捐赠与公信力,通过使命驱动提供市场未被覆盖的公共利益服务。

公益性非营利组织和能力导向型基金会聚焦长期战略与影响力研究,利用专业知识推动社会转型。混合型组织如B型公司、公益企业和数字自治组织(DAO)将市场机制与使命结合,平衡经济效益与社会责任,实现多重指标的综合优化。 这些组织形态的差异在于输入资源的性质、反馈机制的设计及面临的演化压力。合作社依赖成员投入与社区文化,反馈机制基于民主投票,强调内生动力与长期价值;NGO通过透明度和公共信任维护使命对齐,却面临资金波动及使命漂移风险;混合型企业在市场反馈与使命保护间不断寻求平衡,既面临商业竞争压力,也承受社会期望的双重约束。 在数字化时代,网络化和分布式治理模式为企业及组织设计提供了新的可能。开放源码社区、远程协作团队、去中心化自治组织等,通过降低协调成本和提高透明度,拓宽了人类集体行动的边界。

它们以贡献和参与为基础,绕过传统资本驱动逻辑,探索更加多元包容的合作方式。 总体来看,将企业视为类似于纸夹最大化器的系统,让我们能够更清楚地认识到其利润驱动的结构性根源以及导致偏离人类价值的机制。要想构建真正对社会有益的企业体系,必须从制度设计、治理模式、监管技术及文化引导等多方面进行深刻变革。只有通过多目标嵌入、透明化监管、动态反馈以及利益相关方治理相结合,才有可能将企业重新导向兼顾经济、社会与环境的可持续发展轨道。 未来,随着人工智能等技术持续深化企业自动化并影响决策架构,利润驱动的逻辑将面临更复杂的挑战与机遇。企业和治理者需要警惕系统性偏差和外部效应,积极采用创新治理模式,避免陷入利益最大化的陷阱,同时促使企业成为促进人类福祉的积极力量。

认识并突破利润最大化这一“内嵌操作系统”的限制,是构建更具人文关怀与生态责任的经济系统的关键一步。