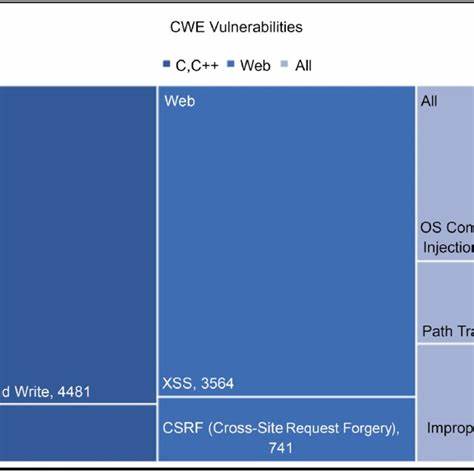

在现代软件开发中,安全漏洞的种类繁多,但有些漏洞由于其隐蔽性和复杂性,常常被忽视。CWE-843类型混淆(Type Confusion)漏洞正是这样一种潜藏在低级语言代码中的安全隐患。尤其在C语言等对类型安全缺乏严格约束的环境里,类型混淆漏洞时常导致严重的内存损坏,甚至被攻击者利用来实现代码执行或提权。理解类型混淆漏洞的本质和触发机制,是提升软件安全水平的关键一步。 类型混淆的核心问题在于程序在运行时错误地将一种数据类型当作另一种类型来使用,这种“混淆”往往源自代码设计不严密或者对类型系统的误解。因为C语言等低级语言允许指针运算与类型转换,程序员若处理不当,极易触发类型混淆漏洞。

比如,将一个指向某结构体的指针误用为另一个结构体,或者将通用指针错误地解析为特定类型指针,都会造成读取或写入内存错误。 这种漏洞的危险性不仅在于程序行为异常,更因为它可能导致内存越界访问、悬挂指针或堆栈破坏等问题,进一步使得攻击者通过精心构造的数据触发未定义行为,实现代码注入或执行恶意操作。类型混淆漏洞的隐蔽特性在于,受影响的代码往往能够正常编译运行,且大多数情况下表现正常,只有在特定条件下才会导致崩溃或安全风险,使得发现和修复难度较大。 在实际漏洞利用中,攻击者通常会利用类型混淆漏洞实现内存破坏,从而控制程序流程。例如,攻击者可以构造恶意输入,诱使程序将一个较小的对象解释为较大的对象或者反之,进而覆盖关键数据或函数指针,实现代码远程执行。通过对漏洞的深入分析,研究人员能够设计出相应的利用链,展示其潜在威力和伤害。

掌握类型混淆漏洞的成因有助于开发者在编写代码时避免易犯的错误。首先,提高代码的类型安全意识,尽量避免不必要的强制类型转换和指针运算,采用更安全的编程语言或严格的编译器警告也能大幅降低风险。其次,完善代码的边界检查机制和异常处理,及时检测异常类型输入,防止非法数据进入执行路径。同时,引入静态分析工具和动态检测机制,对潜在的类型混淆问题进行自动扫描和告警,是提升代码整体安全性的重要手段。 此外,对于已存在的代码库,则需要进行系统性的安全审计和漏洞排查。结合模糊测试等自动化技术,可以发现隐藏的类型混淆漏洞,为后续的修复和加固指引方向。

值得注意的是,更新底层依赖库和编译器版本,确保使用了包含安全修复的版本,也是重要的防护措施。 攻击者对CWE-843类型混淆漏洞的利用不仅局限于单一程序内,还可能影响嵌入式设备、驱动程序以及操作系统内核等关键组件,导致远远超出应用层的安全影响。漏洞修复和安全加固工作需要开发者、厂商及安全社区的协同努力。除了技术手段,提升开发团队的安全培训水平同样必不可少。 随着软件复杂度的提高,类型混淆漏洞可能表现为多样化的形式。例如,多态对象的不当转换、虚函数表指针被篡改、C++模板类的错误实例化等,都可能引发类似类型混淆的安全问题。

因而,对面向对象语言和现代C++特性中类型安全的保障,也是研究热点之一。 了解和掌握CWE-843类型混淆漏洞及其利用,对于软件安全研究人员、开发者及安全审计人员都有重要意义。只有深刻领会其危害机理以及防范方法,才能在实践中有效避免此类漏洞的发生,保障软件系统的稳定与安全。未来,随着安全工具的持续进化和开发规范的不断完善,类型混淆漏洞的风险有望进一步降低,但这需要行业持续关注与投入。 综上所述,类型混淆漏洞作为一种隐秘但危害极大的安全缺陷,在低级语言编程中尤为突出。通过系统分析该漏洞的机制、危险性以及利用场景,开发者可以更好地理解安全风险,并采用多层防护策略减轻威胁。

只有保持警惕,不断学习最新安全研究成果,才能在当今复杂的网络环境中守护软件安全,避免因类型混淆造成的严重后果。